2025年 京都北郊いつものコースの紅葉黄葉 ― 2025/12/24

今年もあと1週間。いつもネコのように同じようなコースを走ったりしていますが、今年の紅葉黄葉を備忘録まで。

◎使用自転車:グランボアER700cランドナー、グランボア700cデモンタブル、パナソニック クロモリロード

五島列島Ⅱ 福江島ほか〜大瀬埼灯台・辞本涯 ― 2025/12/22

今回の五島旅は福江島を中心に、教会堂巡りと灯台カード取得を主たる目的とした。

2022年の9月に上五島の北部を訪問し、五島へは是非とも再訪したいと思っていた。

2022年の9月に上五島の北部を訪問し、五島へは是非とも再訪したいと思っていた。

今回も博多港から福江行きのフェリーで。行政区画では佐世保市に属し、五島列島には含まれない宇久島にも灯台カード収集のために渡った。

福江島は上五島ほどアップダウンは少なく、走りやすかった。島の西端、大瀬埼灯台と北端にある「辞本涯」の碑のある三井楽・柏崎が特に印象的であった。

「辞本涯」というのは空海が遣唐使で出発する際、(日本)本土の最後の地を辞する(離れる)という意味で発した言葉。

明治初期の信徒迫害にも耐え抜き、教会堂を建てた人々にも思いをはせた。

大瀬埼灯台

大瀬埼灯台

辞本涯の碑と姫島、五島柏崎灯台

楠原教会堂

堂崎教会堂

対馬瀬鼻灯台

◎日程:2025年10/27(月)〜10/31(金)船中1泊、現地3泊

◎使用自転車:グランボア55号ランドナー(650×42B)

◎峠:猪掛(いかけ)峠146m

◎宿泊:竹の家旅館、ピカイチセカンド、ラ・メール・ヴィラ魚竹

◎行程

・10/27(月):京都18:06=(のぞみ49号)=21:30博多(港)23:45=(野母商船)=翌8:15福江港

・10/28(火)晴れ:福江港8:30 〜9:00福江教会堂〜9:36猪掛峠〜10:33茂敷(しげじき)教会堂〜11:30平成小学校跡「夢のえき」(昼食)12:10〜12:37大宝寺〜13:05立合教会跡〜13:24井持浦教会堂〜14:37大瀬埼灯台〜15:30玉之浦教会堂〜16:45荒川・竹の家旅館(泊)80km走行

・10/29(水)晴れ:荒川7:32〜8:46貝津教会堂〜10:50辞本涯の碑11:16 〜11:30三井楽教会堂〜11:51嶽家牢屋跡〜12:30三井楽(昼食)13:12〜13:28打折教会堂〜14:13楠原教会堂〜14:30楠原牢屋跡〜14:48水ノ浦教会堂〜15:45宮原教会堂〜16:14半泊教会堂〜17:03浦頭教会堂〜17:26福江・ピカイチセカンド(泊)83km走行

・10/30(木)晴れのち曇り:福江7:00〜7:30六方の浜〜7:51浦頭教会堂〜8:09堂崎教会堂〜9:38福江港10:10=(野母商船)=13:45宇久平港〜14:10対馬瀬鼻灯台〜14:30宇久平港(急いで輪行袋に詰める)15:05=(九州商船高速船)=15:50有川港(自転車組み立て)〜16:48榎津郷・ラ・メール・ヴィラ魚竹(泊)

・10/31(金)小雨のち曇り:榎津郷〜青方港12:10=(野母商船)=17:50博多(港)19:00=(のぞみ64号)=21:37京都

*詳しくはGoogleフォトで(94枚)

* INDEX * ― 2025/12/15

A:自転車

【A-1】自転車ツーリング

【A-1】自転車ツーリング

・弘南鉄道大鰐温泉駅から弘前ポタリング(2023/6) :Panasonic チタンレーサー

・*桜島-弘前 桜ライド まとめ(2023/3〜4)、全日の記録リンクも:グランボア650Bデモンタブル

・志摩半島 安乗埼と大王埼灯台へ(2018/2):TOEI650Aランドナー

・大隅半島サイクリング:隔絶集落(佐多)辺塚から大浦、(岸良)辺塚へ(2017/11):TOEI700Cランドナー

・日本縦断と日本一周の人-佐多岬(付近)で出会う(2017/11)

・大隅半島サイクリング:隔絶集落(佐多)辺塚から大浦、(岸良)辺塚へ(2017/11):TOEI700Cランドナー

・日本縦断と日本一周の人-佐多岬(付近)で出会う(2017/11)

・松本から保福寺峠(2017/7):ビアンキ シクロクロス

・自転車で帰省:京都-鳥取(2017/6):TREKエモンダ

・角島大橋・油谷、長門の半島を巡る(2017/5):グランボア700Cデモンタ

・三原から浜田、旧庁舎巡りをしながら中国山地を縦断(2012/7):グランボア650Bデモンタ

・丹波丹後の峠巡り~上夜久野から加悦、宮津、福知山(2015/4):グランボア700Cデモンタ

・「秘境」祖谷から剣山、穴吹川ツーリング(2016/10):グランボア650Bデモンタ

・三江線全駅コンプリート(2016/9):TOEI700Cランドナー

・今庄から高倉峠、冠山峠、越前大野、温見峠、樽見鉄道(2016/8):TOEI650Aランドナー

・福山から倉吉へ。宮本常一「山の道」の町を訪ねて(2016/7):グランボア650Bデモンタ

・2016GW津軽・龍飛崎へ(2016/5):グランボア700Cデモンタ

・北上山地、自転車ツーリング(2015/11):TOEI700Cランドナー

・とびしま海道・小大下島・しまなみ海道(2015/10):グランボア700Cデモンタ

・関東平野ポタリング<宇都宮市郊外)(2015/9):BSモールトン

・鳥取市河原町から三徳山経由鹿野町(2015/8):TREKマドン5.2

・日原駅<島根県>から相撲ヶ原、錦町<岩国市>(2015/6):グランボア700Cデモンタ

・亀山から安楽越、旧東海道を草津へ(2015/6):HONJOレーサー

・伊勢神宮五十鈴川上流剣峠(2015/5):TOEI650Aランドナー

・紀州 丸山の千枚田 自転車ツーリング(2015/4):HONJOレーサー

・丹後半島 自転車ツーリング(2015/4):TREKマドン5.2

・佐治谷 辰巳峠 自転車ツーリング(2015/3):TOEI650Aランドナー

・佐田岬 自転車ツーリング(2014/11):グランボア700Cデモンタ

・米子から奥出雲・亀嵩 自転車ツーリング(2014/11):グランボア650Bデモンタ

・秋山郷から松之山温泉、高田(2014/8):TOEI700Cランドナー

・映画「白い船」舞台を訪ねて島根半島自転車ツーリング(2014/4):グランボア700Cデモンタ

・能登半島 自転車ツーリング(2013/11):グランボア700Cデモンタ

・四万十川 沈下橋 自転車ツーリング(2013/5):グランボア700Cデモンタ

・北条町駅から智頭町、香住へ(2012/11):グランボア700Cデモンタ

・総社から出雲横田、吹屋小学校自転車ツーリング(2011/11):グランボア700cデモンタ

・片上鉄道廃線・中国山地ツーリング(2011/5):TOEI700Cランドナー

・青崩峠しらびそ峠、秘境駅「金野」(2008/7):TOEI650Aランドナー

・天草:寝台特急「なは」&島原鉄道で輪行(2008/2):グランボア650Bデモンタ

・江の川&三江線、温泉津、石見銀山(2007/11):TOEI700Cランドナー

・対馬ツーリング(2006/3):TOEI700Cランドナー(旧)

【A-2】近郊サイクリング

・自転車で帰省:京都-鳥取(2017/6):TREKエモンダ

・角島大橋・油谷、長門の半島を巡る(2017/5):グランボア700Cデモンタ

・三原から浜田、旧庁舎巡りをしながら中国山地を縦断(2012/7):グランボア650Bデモンタ

・丹波丹後の峠巡り~上夜久野から加悦、宮津、福知山(2015/4):グランボア700Cデモンタ

・「秘境」祖谷から剣山、穴吹川ツーリング(2016/10):グランボア650Bデモンタ

・三江線全駅コンプリート(2016/9):TOEI700Cランドナー

・今庄から高倉峠、冠山峠、越前大野、温見峠、樽見鉄道(2016/8):TOEI650Aランドナー

・福山から倉吉へ。宮本常一「山の道」の町を訪ねて(2016/7):グランボア650Bデモンタ

・2016GW津軽・龍飛崎へ(2016/5):グランボア700Cデモンタ

・北上山地、自転車ツーリング(2015/11):TOEI700Cランドナー

・とびしま海道・小大下島・しまなみ海道(2015/10):グランボア700Cデモンタ

・関東平野ポタリング<宇都宮市郊外)(2015/9):BSモールトン

・鳥取市河原町から三徳山経由鹿野町(2015/8):TREKマドン5.2

・日原駅<島根県>から相撲ヶ原、錦町<岩国市>(2015/6):グランボア700Cデモンタ

・亀山から安楽越、旧東海道を草津へ(2015/6):HONJOレーサー

・伊勢神宮五十鈴川上流剣峠(2015/5):TOEI650Aランドナー

・紀州 丸山の千枚田 自転車ツーリング(2015/4):HONJOレーサー

・丹後半島 自転車ツーリング(2015/4):TREKマドン5.2

・佐治谷 辰巳峠 自転車ツーリング(2015/3):TOEI650Aランドナー

・佐田岬 自転車ツーリング(2014/11):グランボア700Cデモンタ

・米子から奥出雲・亀嵩 自転車ツーリング(2014/11):グランボア650Bデモンタ

・秋山郷から松之山温泉、高田(2014/8):TOEI700Cランドナー

・映画「白い船」舞台を訪ねて島根半島自転車ツーリング(2014/4):グランボア700Cデモンタ

・能登半島 自転車ツーリング(2013/11):グランボア700Cデモンタ

・四万十川 沈下橋 自転車ツーリング(2013/5):グランボア700Cデモンタ

・北条町駅から智頭町、香住へ(2012/11):グランボア700Cデモンタ

・総社から出雲横田、吹屋小学校自転車ツーリング(2011/11):グランボア700cデモンタ

・片上鉄道廃線・中国山地ツーリング(2011/5):TOEI700Cランドナー

・青崩峠しらびそ峠、秘境駅「金野」(2008/7):TOEI650Aランドナー

・天草:寝台特急「なは」&島原鉄道で輪行(2008/2):グランボア650Bデモンタ

・江の川&三江線、温泉津、石見銀山(2007/11):TOEI700Cランドナー

・対馬ツーリング(2006/3):TOEI700Cランドナー(旧)

【A-2】近郊サイクリング

・京都北山 いつもの自転車コース(1)(2017/6)

・京都市右京区京北エルバ工房でスパゲティ、丹波エリアを走る楽しみ(2016/7)

・右京区越畑、栗尾峠いつもの練習コース(2015/5)

・佐々里峠周回、急がず停まらず(2015/4)

【A-3】峠

・猫峠(2016/8)

・狭間峠、芹生峠、持越峠、御経坂(2015/5)

・辰巳峠(2015/3)

【A-4】MTB

・京都市右京区京北エルバ工房でスパゲティ、丹波エリアを走る楽しみ(2016/7)

・右京区越畑、栗尾峠いつもの練習コース(2015/5)

・佐々里峠周回、急がず停まらず(2015/4)

【A-3】峠

・猫峠(2016/8)

・狭間峠、芹生峠、持越峠、御経坂(2015/5)

・辰巳峠(2015/3)

【A-4】MTB

・舞鶴成生へ、上瀬から田井へ破線ルートMTB探査(2018/3)

・但丹国境 粟鹿山MTB-理想の雪中走行(2016/12)

・暗峠、矢田丘陵、十三峠でMTB三昧(2017/2)

・MTB里山ライドにビンディングペダルは必要か?(2017/2)

・TREK970 MTBをドロップハンドルに改造(2017/1)

・京都北山・里山ライド3-年末の洛外(2016/12)

・MTBにフルサスは必要か?(2016/12)

・MTBの楽な担ぎ方(2016/12)

・京都北山・里山ライド2(2016/6)

・This is Mountain Biking! 江若国境天増川林道、大御影山、近江坂(2016/5)

・京都北山・里山ライド(2016/3)

【A-5】レース・大会・練習会

・但丹国境 粟鹿山MTB-理想の雪中走行(2016/12)

・暗峠、矢田丘陵、十三峠でMTB三昧(2017/2)

・MTB里山ライドにビンディングペダルは必要か?(2017/2)

・TREK970 MTBをドロップハンドルに改造(2017/1)

・京都北山・里山ライド3-年末の洛外(2016/12)

・MTBにフルサスは必要か?(2016/12)

・MTBの楽な担ぎ方(2016/12)

・京都北山・里山ライド2(2016/6)

・This is Mountain Biking! 江若国境天増川林道、大御影山、近江坂(2016/5)

・京都北山・里山ライド(2016/3)

【A-5】レース・大会・練習会

・岩木山チャレンジヒルクライム2023に出走(2023/6)

・びわいち(琵琶湖一周) (2015/10)

・アワイチ(淡路島一周) (2015/9)

・ロードレースの思いで:シマノ鈴鹿と丸岡(2015/8)

・練習会で伊賀上野へ(2015/4)

【A-6】所有(した)自転車

・アワイチ(淡路島一周) (2015/9)

・ロードレースの思いで:シマノ鈴鹿と丸岡(2015/8)

・練習会で伊賀上野へ(2015/4)

【A-6】所有(した)自転車

・DE ROSA ネオプリマート

・TOEIロードレーサー 再び!

・TOEIランドナー、700Cと650A

・コメンサルMETA HT AM Cr-Mo(Limited)2015モデル

・SCOTT SCALE720 2015モデル

・スペシャライズドM5 2002モデル、MTBスペシャライズドM5

・スペシャライズド ロックホッパー2001年モデル

・MIYATA BP2 フルサスMTB

・BSネオコットMTB 1997年モデル 基準価格37万円

・TREK970SHX MTB 1996年モデル 完成車価格13万円台

・キャノンデールMTB

・HONJOフルオーダーMTB

・レイシス フルオーダーMTB

・MTBアラヤ マディフォックスMTF26-CRM-G

【A-7】自転車機材や用品など

・TOEIロードレーサー 再び!

・TOEIランドナー、700Cと650A

・コメンサルMETA HT AM Cr-Mo(Limited)2015モデル

・SCOTT SCALE720 2015モデル

・スペシャライズドM5 2002モデル、MTBスペシャライズドM5

・スペシャライズド ロックホッパー2001年モデル

・MIYATA BP2 フルサスMTB

・BSネオコットMTB 1997年モデル 基準価格37万円

・TREK970SHX MTB 1996年モデル 完成車価格13万円台

・キャノンデールMTB

・HONJOフルオーダーMTB

・レイシス フルオーダーMTB

・MTBアラヤ マディフォックスMTF26-CRM-G

【A-7】自転車機材や用品など

・眼福・・ラリーグランボア・・金色サンジェなど(2018/3)

・グランボア「シュエット」センタ-プルブレーキ(2017/8)

・綿Tシャツで自転車に乗る!(2017/8)

・キャラダイス バーレイ サドルバック最高!(2017/8)

・TOEI650AランドナーにキャットアイVOLT300アダプター(2017/8)

・恐るべし耐久力!キャットアイのライトとソニーの電池(2016/11)

・ランドナーとロードレーサーの走行比較の一例 (2016/10)

・ボスフリーの不調を回復、油を差すだけ(2016/10)

・カーボンとクロモリの乗り味の違いと、自転車の命名についての一考察(2016/10)

・キャラダイス バーレイ サドルバック(2016/10)

・今はピザ&スパゲティの「エルバ」でオーナー萩原さんにご挨拶:ロードレーサーのフォークの造形のこと(2016/9):CASATIゴールドライン

・旅する自転車ランドナーへの誤解。本当に気持ち良い(2016/9)

・TREKエモンダとドマーネ(2016/9)

・ヤマネの輪行袋:京都のスポーツサイクル「ヤマネ」さんのこと(2016/8)

・パールイズミ レーパンの寿命(2016/7)

・久々にチューブラタイヤを買う(SOYO製モンテアミアータ)(2016/7)

・サイクルキャリアのこと-車載用スーリー(2016/1)

・SRAMグリップシフトに改造、コメンサル(2015/12)

・重くても魅力的コメンサルCOMMENCAL META HT AM Cr-Mo(Limited)(2015/11)

・スペシャライズドM5・MTBをフロントシングルXTR・XT11速に(2015/11)

・TOEI650Aに日東キャンピー3(2015/3)

・TREK Madon5.2他 自転車の重量(2015/2)

・TREK Emonda SL6 納車 (2015/2)

【A-8】その他自転車の話

・グランボア「シュエット」センタ-プルブレーキ(2017/8)

・綿Tシャツで自転車に乗る!(2017/8)

・キャラダイス バーレイ サドルバック最高!(2017/8)

・TOEI650AランドナーにキャットアイVOLT300アダプター(2017/8)

・恐るべし耐久力!キャットアイのライトとソニーの電池(2016/11)

・ランドナーとロードレーサーの走行比較の一例 (2016/10)

・ボスフリーの不調を回復、油を差すだけ(2016/10)

・カーボンとクロモリの乗り味の違いと、自転車の命名についての一考察(2016/10)

・キャラダイス バーレイ サドルバック(2016/10)

・今はピザ&スパゲティの「エルバ」でオーナー萩原さんにご挨拶:ロードレーサーのフォークの造形のこと(2016/9):CASATIゴールドライン

・旅する自転車ランドナーへの誤解。本当に気持ち良い(2016/9)

・TREKエモンダとドマーネ(2016/9)

・ヤマネの輪行袋:京都のスポーツサイクル「ヤマネ」さんのこと(2016/8)

・パールイズミ レーパンの寿命(2016/7)

・久々にチューブラタイヤを買う(SOYO製モンテアミアータ)(2016/7)

・サイクルキャリアのこと-車載用スーリー(2016/1)

・SRAMグリップシフトに改造、コメンサル(2015/12)

・重くても魅力的コメンサルCOMMENCAL META HT AM Cr-Mo(Limited)(2015/11)

・スペシャライズドM5・MTBをフロントシングルXTR・XT11速に(2015/11)

・TOEI650Aに日東キャンピー3(2015/3)

・TREK Madon5.2他 自転車の重量(2015/2)

・TREK Emonda SL6 納車 (2015/2)

【A-8】その他自転車の話

・隧道(トンネル)の扁額(へんがく)(2018/2)

・有名自転車タレント ビンセント・フラナガン氏と松尾大社で出会う(2016/5)

・自転車屋さんのこと(2016/1)

・久々に山道をMTBで走って思ったこと(2015/9)

・登山の自転車への影響(2015/6)

・トレーニングとツーリング、地図の固定方法(2015/4)

・自転車やザックの重さの測り方(2015/2)

B:山

・有名自転車タレント ビンセント・フラナガン氏と松尾大社で出会う(2016/5)

・自転車屋さんのこと(2016/1)

・久々に山道をMTBで走って思ったこと(2015/9)

・登山の自転車への影響(2015/6)

・トレーニングとツーリング、地図の固定方法(2015/4)

・自転車やザックの重さの測り方(2015/2)

B:山

【B-1】山行

・成生岬灯台へ(2018/4)

・2017年豪雪の中、比良蛇谷ヶ峰へ(2017/2)

・沢登り-十津川水系芦廼瀬川(2016/8)

・男体山と日光(2015/9)

・2015積雪期 比良全縦(2015/1)

・芦廼瀬川本流遡行(2012/8)

【B-2】山用品

・2017年豪雪の中、比良蛇谷ヶ峰へ(2017/2)

・沢登り-十津川水系芦廼瀬川(2016/8)

・男体山と日光(2015/9)

・2015積雪期 比良全縦(2015/1)

・芦廼瀬川本流遡行(2012/8)

【B-2】山用品

・沢登りだと防水カメラでも、壊れやすい。ニコンAW130も。

・GPSと地形図アプリ~地図ロイドかジオグラフィカか?フィールドアクセスかスーパー地形か?その2 (2017/4)

・ガーミンかスマホか?地図ロイドかジオグラフィカか?フィールドアクセスかスーパー地形か?(2017/3)

・スノーシューか、ワカン(輪カンジキ)か?(2017/1)

・ミレーのザック「シェルパ」-スキー用に買ったのが沢登りで活躍(2016/9)

・テント張り綱は蛍光で!(2016/5)

・MSRライトニングアッセント スノーシュー新旧比較(2015/4)

・パタゴニア、残念(2015/2)

【B-3】山関連の雑感

・GPSと地形図アプリ~地図ロイドかジオグラフィカか?フィールドアクセスかスーパー地形か?その2 (2017/4)

・ガーミンかスマホか?地図ロイドかジオグラフィカか?フィールドアクセスかスーパー地形か?(2017/3)

・スノーシューか、ワカン(輪カンジキ)か?(2017/1)

・ミレーのザック「シェルパ」-スキー用に買ったのが沢登りで活躍(2016/9)

・テント張り綱は蛍光で!(2016/5)

・MSRライトニングアッセント スノーシュー新旧比較(2015/4)

・パタゴニア、残念(2015/2)

【B-3】山関連の雑感

C:自動車

ビワイチ(BIWAICHI)自走で1泊2日 ― 2025/10/15

湖西の白髭神社

長命寺付近

”ビワイチ”、びわ湖一周のこと。

これまでクラブの練習会で何度も走っていますが、全てびわ湖大橋までクルマで行き、北湖だけ。

実は、京都市内の自宅から自走でフルのビワイチをしたことは、一度もなかったのです。

いつもシャカシャカ走るだけで、観光とか写真撮影もなし。

いつもシャカシャカ走るだけで、観光とか写真撮影もなし。

ローラー台を漕いでいるような走りではなく、観光&撮影しながらのんびりと自宅から自走で1泊2日のビワイチを堪能することにしました。

これまで、時計回りで走ることがほとんどでしたが、自転車は軽車両であって左側通行なので(当然!)びわ湖岸側を通行する反時計回りが推奨され、それを前提に道路も整備されています。なので、今回はそのように。

下の写真のように、ビワイチでは「上級コース」と「低速コース」に別れて路面表示や道路標識が成されています。「上級コース」は道路交通法どおり車道の左端を通行するもので、「低速コース」はガードレールより琵琶湖側や集落内の小径などに設定されています。水色の車線が自転車の通行区分を示します。

「上級コース」と「低速コース」が並行する箇所

初日、朝6時に自宅を出て、小関越で大津に入り南湖から。

逆時計回りで17時半にマキノの旅館着。

私は宿着16時半→風呂→ビールで18時食事というのをスケジュールの基本にしているのですが、今回1時間も遅れてしまいました。

走行ログを見ると、なんと長命寺で昼ご飯含めて2時間も費やしていたのが原因のひとつですが、それだけの価値がありました。808段の石畳階段(滑りやすい)を金属クリートのSPDシューズで登るのが、今回の旅で一番堪えましたが。

琵琶湖からの強烈な向かい風と横風も影響しているのかもしれませんが、それは言い訳になりません。

クラブの練習会では途中コンビニ休憩3回だけ、という感じで5~6時間、休憩時間込み、で走っていたのが信じられません。先頭を引いてもらっていたとはいえ。

走行は149キロでした。

旅館の館内には自転車置き場も設えてあり、ビワイチへのホスピタリティを感じました。

2日目は風も強くなく、穏やか。細かくいろいろ寄り道をしながら99km走行。

いつもクルマで走っていると気付かない、国道を離れたびわ湖側の旧道や細道を走ることで、びわ湖に対してこれまで知らなかった魅力を感じることができました。

特に、湖西線比良駅ー蓬莱駅区間のびわ湖側小径では新たな発見だらけでした。

堅田では一旦ビワイチルートを外れて出島の灯台と浮御堂を見学しました。堅田から大津へは、街中のリエゾン区間という感じでした。

帰りも小関越で山科は疎水沿いを走り、予定通り17時に家に着きました。

◎走行日:2025年10月9日(木)~10日(金)

◎使用自転車:グランボア700×23Cほぼシュパーブプロ スポルティフ

◎峠:小関越

◎宿:マキノ町「まつなみ荘」

◎行程:

10/9(晴れ)京都自宅6:05~6:31河原町御池~6:43旧東海道~6:58山科駅前~7:29小関越~8:18瀬田唐橋8:32~8:42近江大橋~9:31びわ湖大橋(コンビニ休憩)9:49~10:34長命寺(拝観&昼食)12:30~13:35薩摩町~14:16彦根港~14:53長浜 豊公園~16:10賤ケ岳隧道~16:44岩熊トンネル~17:15海津大崎~17:27マキノ町「まつなみ荘」泊:走行:149Km

10/9(晴れ)京都自宅6:05~6:31河原町御池~6:43旧東海道~6:58山科駅前~7:29小関越~8:18瀬田唐橋8:32~8:42近江大橋~9:31びわ湖大橋(コンビニ休憩)9:49~10:34長命寺(拝観&昼食)12:30~13:35薩摩町~14:16彦根港~14:53長浜 豊公園~16:10賤ケ岳隧道~16:44岩熊トンネル~17:15海津大崎~17:27マキノ町「まつなみ荘」泊:走行:149Km

10/10(晴れ)マキノ まつなみ荘7:52~9:21安曇川 船木大橋~9:50近江高島 「萩の露」蔵元10:03~10:14白髭神社~10:56近江舞子11:26~12:17蓬莱セミナーハウス跡~13:48びわ湖大橋~13:01「四季三食」(昼食)13:41~14:03堅田 出島の灯台~14:14

浮御堂~15:12大津京駅~15:34小関越~15:46一燈園前~15:55山科駅前~16:21平安神宮~16:55自宅 走行:99Km

走行ログ

[写真] ※Googleフォトでみる(下記とほとんど同じ内容、Googleフォトの方が操作が簡単で画像表示も大)

初日

山科への旧東海道

山科:旧三条通り

小関越(旧道)

びわ湖疎水第一竪坑

小関越のお地蔵さん

旧東海道(大津市内)

大津市内

瀬田唐橋 「ビワイチ終点」

「ビワイチ出発」の碑

上級コースを疾走する2人。コンビニ休憩で挨拶。高槻から自走。6時間でフル1周予定とのこと。

対岸には比良の山並み

長命寺入り口に到着

長命寺:808段の石段を登ったところ

長命寺

長命寺

長命寺近くの住宅

長命寺の先の湖岸ルート

沖島、背景は比良山系

彦根市薩摩

彦根市三津屋町

びわ湖の反対側には伊吹山

長浜城

長浜 豊公園の太閤井戸

賤ケ岳隧道

奥びわ湖

まつなみ荘(泊)

2日目

宿の裏の砂浜、水鳥が多数

マキノ知内浜

マキノ知内浜

今津の旅館「丁子屋」

「二つ石」

竹生島遥拝所

木津(こうづ)港跡の常夜灯

東京からビワイチに来た人たち

安曇川河口 船木大橋

近江高島

近江高島「萩乃露」蔵元。

「萩乃露」店内。ハワイ(米国)からのビワイチ女性も。

白髭神社

白髭神社

近江舞子

近江舞子

近江舞子

JR比良駅先の湖岸道

びわ湖の伝統漁法「エリ漁」

八重戸浜

堅田「出島の灯台」

堅田

浮御堂

浮御堂の松

浮御堂

小関越(帰路)

山科のびわ湖疎水

嵯峨野観光鉄道(嵯峨野トロッコ列車) ― 2025/09/19

家から近くて交通量の多い道を走らずに済み、夏は涼しく心洗われる景観。走っているだけで幸せな気分になれる、というわけで、奥嵯峨から六丁峠、トロッコ保津峡駅、保津峡駅、水尾、神明峠、その先は気分に応じていろいろ、というのが私の定番ライドルートです。

トロッコ保津峡駅の吊り橋の横を、そのまま通過することが多いのですが、時々、橋上から保津川を眺めたり、トロッコ列車が来るタイミングに合った時には、そこで佇みます。

1989年に山陰本線の嵯峨~馬堀間、ちょうど保津峡の区間、が複線化。旧線は廃止されましたが、1991年に嵯峨野観光鉄道(嵯峨野トロッコ列車)としてよみがえりました。嵯峨野トロッコ列車で亀岡に行き、保津川下りの船で嵐山、というゴールデンコースが誕生したのです。

嵯峨野トロッコ列車ではディーゼル機関車のDE10が発足以来活躍してきましたが、2027年春の引退が発表されています。

保津峡へは奥嵯峨から入ります。愛宕神社一の鳥居の三差路を左にとります。

道幅は狭く、離合困難な箇所も多いので交通量は少なく、自転車向きの道です。

私も自転車では百回以上走っていると思いますが、自動車で走ったことは一度もありません。

愛宕神社一の鳥居

坂を登って六丁峠です。勾配は急ですが、距離は短いです。

六丁峠

ダウンヒルの途中、トロッコ保津峡駅が見えます。

トロッコ保津峡駅 遠望

1928 年に架橋された二代目「保津川橋梁」が遠く望める箇所もあります。

下りきって、一つ目の隧道を抜けたところに、トロッコ保津峡駅への吊り橋があります。

トロッコ保津峡駅

トロッコ保津峡駅からみた吊り橋。保津川下りの船が通過。

保津川下り

トロッコ列車は、亀岡行きの下りは客車が先頭で、機関車が押して走ります。

下りのトロッコ列車

ディーゼル機関車DE10が最後尾

上りは機関車が先頭

トロッコ保津峡駅、上り列車

複線電化された現行の保津峡駅は、しばらく先の、保津川の橋上にあります。

現行の保津峡駅

(おしまい)

北九州の灯台巡り(相島・筑前大島など) ― 2025/09/17

家族イベントで福岡に行き、その後北九州の灯台巡りをしました。「灯台カード」ノミネート灯台です。

「筑前相島(ちくぜんあいのしま)灯台」「筑前大島灯台」「津屋崎鼻灯台」「妙見埼灯台」の4つと、帰路に立ち寄った長州の角島(つのしま)灯台。

相島で自転車の前輪タイヤサイドが裂けたので、だましだまし走った筑前大島以降は、クルマで回りました。

◎走行日:2025年9月1日~3日

◎使用自転車:ウインドコグ

◎宿泊:民宿つわせ(筑前大島)、ワシントンプラザ浜田

◎行程:9/1:福岡8:08=新宮港=(渡船)=相島(あいのしま)~筑前相島灯台~(島内一周)=(渡船)~新宮港=(ホームセンター)=神湊(こうのみなと)港=(渡船)=筑前大島~宗像大社沖津宮遥拝所~筑前大島灯台~16:56民宿つわせ(泊)

9/2:筑前大島8:35=(渡船)=神湊=津屋崎鼻灯台=鐘崎=妙見埼灯台12:37 =15:12角島灯台(角島大橋)16:50=20:04浜田(ワシントンプラザ泊)

9/3:浜田9:48=(浜田道・中国道)=17:04京都自宅

◎ 9月1日(月)晴れ

9/1走行ログ(自転車と自動車)

福岡サンパレスを出発し、新宮港から渡船で相島。

福岡のタワーマンション(福岡アイランドシティ)、海の中道、志賀島が見えた。

渡船からの眺め

相島には、これといった観光地がないのだがインバウンド観光客が多数。

なんと、ハッセルブラッドのデジタル中判カメラで写真を撮りまくっているアジア人女性がいた。

なんと、ハッセルブラッドのデジタル中判カメラで写真を撮りまくっているアジア人女性がいた。

なんでこんなに観光客が多いのか船員さんに尋ねたところ、「ネコですよ」。

相島はネコの島として有名らしい。

ハッセルブラッドで撮りまくるインバウンド団体客

渡船

相島に到着

朝鮮通信使の碑とネコのお出迎え

帰りの渡船切符を到着時に買っておいてよかった。後に局地的豪雨になったので。

相島の渡船待合所

島を一周する。港のほぼ反対側に、目的の相島灯台がある。

筑前相島灯台

筑前相島灯台、意外と新しい。

一周道路。距離は短いが、寂しい。

ほぼ一周して港が見えた。

この後、急に集中豪雨になった。

なんと不運なことに、豪雨の中、「パーン」と音がして前輪がサイド切れパンクした。

自転車から降りて雨宿りをしたが、帰路の出航時間が近づいてきたので雨具を着ずに港へと自転車を押して走る。急な雨で既に濡れてしまったし、気温が高いので。

渡船に乗船して出航の頃には雨は止んだ。

新宮港にデポしていたクルマに自転車を積み、Tシャツに着替え、チューブを交換。

ホームセンターに寄って、「強力補修ガムテープ」を購入。

タイヤの内側に貼ったが、チューブの空気圧に耐えられずサイド切れ部分からチューブがプクッと膨らむ。

前輪のブレーキを開放して前輪の回転を妨げないようにした。

筑前大島の港から宿までは、だましだまし走るしかない、と思いながらクルマを走らせていると、ハンバーガー屋さんを発見。

お昼にすることにして、お店のご主人と話していると、なんと、ここは自転車対応のお店で修理道具がある、タイヤブートまで、とのこと。何たる幸運。固辞される中、お礼を置いて出発。

塩浜にあるハンバーガー屋さん

パークツールのタイヤブートを分けてもらって修理

筑前大島への渡船乗り場。神湊(こうのみなと)。

神湊(こうのみなと)の乗船券売り場

渡船乗船券

筑前大島渡船

筑前大島に到着し、港の反対側の宗像大社沖津宮遥拝所を目指す。

小さな坂を越えて、すぐに着いた。

宗像大社沖津宮遥拝所

宗像大社というのは日本最古の神社のひとつだそうで、沖津宮、中津宮、辺津宮の三宮から成り、その総称が宗像大社だということを、今回の旅で知った。

沖津宮はこの筑前大島の沖合いにあり、神事の関係者以外は渡れない。ということで、この遥拝所から拝む。中津宮というのは、この筑前大島にある。辺津宮は本土(福岡県宗像市)にある。

沖津宮の遥拝所付近(クリックして拡大すると沖津宮の島が見えます)

拝所の石碑

石碑のところから望む沖津宮

遥拝所

小さな峠を越えて、灯台へ。

筑前大島灯台

筑前大島灯台のプレート

宿のある津和瀬集落。乗馬のため来島していた方たちと同宿だった。

◎ 9月2日(火)晴れ

9/2走行ログ(自動車)

朝、民宿の窓から虹がみえた

玄界灘に虹

しばらくすると、半円型まで虹が成長した

民宿の窓から

その後、強い雨になった。自転車のタイヤサイドはタイヤブートを使用してもやはり膨れてきている。港まで宿の軽トラで送ってもらうことにした。

港に着くと、雨は小降りになって、止んだ。

大島港

大島港

出航までの間、宗像神社中津宮へ。

宗像神社中津宮

端正な灯籠があった。天保年間のもの。

中津宮

無事、神湊にデポしたクルマに戻る

神湊の駐車場

ここからは、クルマで灯台巡り。

津屋崎鼻灯台

津屋崎鼻灯台のプレート

海沿いに走り、森崎和江『海路残照』を読んで、ぜひとも行きたいと思った鐘崎へ立ち寄った。

鐘崎は歴史的には海女の発祥の地とされ、この地から能登半島他に伝播した。漁業の先進地。

鐘崎の織幡神社。この地の中心ともいえる存在。

織幡神社

鐘崎の町

鐘崎海女の像

現在は北九州市若松区になっている妙見埼灯台へ。

妙見埼灯台

妙見崎灯台のプレート

北九州の灯台カード該当の4つの灯台を巡り、帰路に長州の角島(つのしま)灯台へ寄ることにする。

以前、自転車で訪問しているが、灯台カードの存在を意識してなかったのと、灯台にも登ってなかったので。

学生時代の友人の父上が「灯台守」(海上保安庁職員)で、角島灯台も担当していたとのこと。灯台横の宿舎に住まう時代ではなかったが、彼はこの近くの高校を卒業している。

角島灯台

角島灯台のプレート

角島灯台に登ったところからの景色

角島大橋

日本海の夕陽を浴びながら走り、浜田のビジネスホテルに宿泊し、翌日京都に帰った。

日本海の夕陽

(おしまい)

メルセデス・ベンツC180ワゴン(S204)13年目車検 ― 2025/09/14

13年目の車検を通した。購入店のディーラー。走行距離は219,217km。

前回の車検から37,894km走った。北海道に自走で行ったりしたので、距離が伸びた。

13年目からは重量税が上がる。13年超え2.0t以下で45,600円。長く使うと税金が上がるという天下の悪法ではないだろうか。エコに反する。

自賠責が17,500円、代行手数料が19,200円で、事前に払う諸費用合計が82,450円。

上記の費用別で終了後にディーラーに支払った金額は約31万円。技術料が約15万円で部品代等が16万円。

バッテリーとブレーキパッド&ディスクの交換が大きい。バッテリーは6年目にして交換。バッテリーを交換したら、始動の時の音が力強くなり、オーディオの音も何故かしら良くなった気がする(関係ないかも)。やはり、ヘタっていたのだろう。

その他は、特に不具合はなかった。雪道を走るので下回りさび止め塗装を念入りにしてもらうように頼んだが、検証の術はない。

前回11年目の車検(税金等を除く)は約20万円だった。

webで検索した相場感では、同年式で走行5万~10万キロ程の中古車が70万円程。

私のは過走行なので市場価値としてはそれ以下(下取り価格はタダ同然か)のクルマということになるが、メンテナンスし続けようと思う。走行感は全く好調、慣れていて運転しやすいので。

私のは過走行なので市場価値としてはそれ以下(下取り価格はタダ同然か)のクルマということになるが、メンテナンスし続けようと思う。走行感は全く好調、慣れていて運転しやすいので。

農家の方とかで普通車と軽自動車と軽トラの3台持ちの自動車維持費は大変ではないかと想像する。遊びでなくて生活に必要なクルマなので、そうせざるを得ないのだろうが。

野坂山地の庄部谷山(855.7m) ― 2025/08/21

野坂山地とは、びわ湖の北西、若狭湾との間にある山地。

野坂山地にある庄部谷山(しょうぶだにやま)は、国土地理院の地図に山名表記はないが、855.7mの三角点のある山。地形図には登山道は記されていない。

昭文社の「山と高原地図」の未収録エリアだが、このあたりの山や峠については京都のナカニシヤ出版などから丹念なフィールドワークを基にした味わい深い書籍が刊行されている。草川啓三さんの著作がお勧め。

庄部谷山の懐に存在すると聞くカツラの巨木群に逢いたいこともあって、先日、甲森谷から庄部谷山への山歩きに参加した。

甲森谷(こうもりだに)

炭焼窯跡

カツラの巨木

谷から急登の尾根を詰めたゴールは、なんと林道だった。我々の登った支尾根が主尾根に合流したところには、林道が走っていたのだ。おまけに、そこには巨大な鉄塔が存在していた。後で聞いたところでは、風力発電計画のための構築物。

急登尾根を詰めたゴールの林道

その日はなるべく旧来の道らしきものを辿って庄部谷山のピークを踏んだのだが、目の前にある林道は国土地理院の地図には載っていない。林道がどこに繋がっていてどんな具合なのか確認するため、1週間後にMTBで再訪した。

◎走行日:2025年7月19日(土)

◎自転車:SCOTTフルサスMTB

◎行程:美浜道の駅8:41~9:23新庄田代隧道~10:22粟柄関所跡~12:37鉄塔12:47~13:02庄部谷山~(ピストン)~14:12粟柄関所跡~14:47龍源院~15:05美浜道の駅

原発の新設計画がある美浜町には、原発マネーなのかどうか知らないが、広大な道の駅が出来ていた。

美浜町の道の駅

国道を避けて美浜町内の旧道を走る

四国八十八箇所と西国三十三所の礼拝所があった

旧 耳村の最南部、京都への粟柄越が通る新庄地区には、大正年間に開通した隧道がある。

粟柄越のメインの道ではなく、地区内の利便向上に役立っている。学校に通う子供たちのためという意味合いも大きかったのだろうか。地元負担で造ったのだろうから、それだけの財力があったということ。

田代隧道

新庄地区:地区内の道路の融雪設備。どこのムラにもあるものではない。

新庄地区の外れには、巨大な関西電力の嶺南変電所がある。

若狭の原発で生まれた電気がここに集まり、丹波の山々に林立する巨大送電塔を経て大阪や京都の大消費地に送られてきた。

若狭の原発で生まれた電気がここに集まり、丹波の山々に林立する巨大送電塔を経て大阪や京都の大消費地に送られてきた。

新庄の隧道は原発以前のものなので、原発マネーではなく、もともと山林資源等で豊かな地区だったのだろう。

関西電力 嶺南変電所

松屋という一番奥の集落のところから、林道に入る。

緑が眩しい

林道は走りよい

国土地理院の地図に記された林道の終点から先は、最近切り開いた林道で荒々しい

延長された林道

関西電力の送電線工事現場

風力発電のための新設林道

先週の登山で尾根の林道に出た箇所

鉄塔の前。かつては見事なブナ林が続いていたそうだが、伐採されてしまった。

風力発電のための鉄塔らしい

林道はまだ続いているが、途中からシングルトラックを押し担ぐ

美浜の海が見える

庄部谷山(855m)

帰路はピストンなので、基本的には下り。登りの暑さとは無縁。

粟柄関所跡まで降りると、下界という感じ

「粟柄関所跡及び粟柄村跡」石碑

道沿いの湧き水でのどを潤した

新庄地区の中心部(役場支所と神社)

◎走行ログ

グランボア650Bデモンタブル ― 2025/08/13

2008年1月11日納車。カイセイ022。S&S社カップリング。

納車当時の姿

650×42Bのデモンタブル。

I’s Bicycleの店内に、42B「エートル」のタイヤ見本、商品化前の試作品、があるのを見た瞬間、このタイヤで自転車をつくりたいという想いが沸き上がり、オーダー。

その3年前の2005年に入手した700Cデモンタブルを気に入っていたので、せっかくなので650Bもデモンタブルで頼むことにした。

それと、当時から定年退職したら桜前線を追って日本縦断の旅に出たいと思っていたので、そのための4サイドバッグも可能なしっかりしたタイヤの太い輪行可能な自転車として。

2023年春に桜島~弘前まで33泊34日で実施したツーリングにも用い、当時からの構想を成就することができた。

この自転車の特徴は、フランスのレフォールの泥よけ。

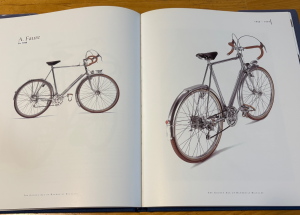

Jan Heine『THE GOLDEN AGE OF HANDBUILT BICYCLES』Vintage Bicycle Press2005 を眺めていて1948年製のA.Faure(仏)のページに目が留まり、上部が平面になっている形状の泥よけに興味が湧いた。

フォーレ(仏)1948年製の自転車のページ

この本は、2011年にグラフィック社から邦訳が出版されている。

そこで、I’s Bicycleの土屋さんに「こんな泥よけを装着したいんですけど」と言ったところ「あっ、ウチにありますよ」ということで、あっさりとインストールすることができた。上部が荷台として使えるようになっているレフォール マルテルの泥よけ。

レフォールマルテルの泥よけ

サイドバッグも装着できるように専用キャリアをつくってもらった。当時、土屋さんはフレームビルダーになる前で、まずはキャリアの製作から始められた頃で、土屋さん製作の最初の製品だったのではあるまいか。

キャリアはレフォールの泥よけに直接固定。レフォールの泥よけは、すごくしっかりしていて(その分重たい)丈夫。

専用キャリアにオルトリーブのバッグを装着したところ

実際に宿泊ツーリングで使ってみると、いくらレフォールの泥よけが頑丈だといっても、峠の下り等ではバッグが左右に振れるように感じられ、サイドバッグはやはり前輪にすることにした。後ろ泥よけのキャリアは、シュラフなど軽くてかさばるものをくくるのに使えば良い。

というわけで数年後、今は福岡で「旅の自転車店 プラットホーム」を独立開業した、当時の野田店長製作の前キャリア(輪行時に脱着が簡便な仕様)を装着。

もうひとつの特徴は、ホイール。エンドは130mmだが126mmのサンツアーサイクロンを130mmで使えるように改造してもらい、オチョコ量を減らしてホイールの強度アップを狙った。

サンツアーサイクロンのハブ

リムは、当時はまだグランボアでリムを開発してなくて、650Bのリムが入手し難い状況であった。ビンテージものでなく、気兼ねなく使える32穴ということで探してもらったのが、オーストラリア製の「ベロシティ シナジー」。スポーク穴がオフセットしていて左右のスポーク張力を均等に近づけることができる。

ベロシティ シナジーリム650B32穴

納車後のパーツ変更は下記のとおり

・後変速機 ユーレーサクセス → サンツアーXCプロ

・前変速機 カンパ グランスポーツ → サンツアーXCプロ

・スプロケット サンツアープロコンプ(15−23、6速) → サンツアーα7速(13−26、7速)

・ライト ナショナル タンケン → ナニワ銀輪堂のマグライト

・ペダル シマノ クリップレスPD-A530 → 三ケ島ユニークロード(トゥークリップ&ストラップ)

・サドル ブルックスプロフェッショナル(チタン) → イデアル90チタン

イデアルのサドルは2023年の桜島弘前ライド直前に交換したが、何の問題もなく身体に馴染んだ。

この自転車の重量は、私が所有しているツーリング車の中で一番重たい。デモンタはカップリングの分だけでも重くなる。輪行の運搬時には重さを感じるが、走りは軽く、気持ちよい。走行中は上り坂でも重量をネガティブに感じることはない。

イデアル90サドル(チタン)

ユーレーサクセス:納車後しばらくして外したが、後年55号ランドナーに装着した

2023年3月の状態、サドルバッグサポーターはキャラダイス純正でワンタッチで外れる

2023年4月、桜島~弘前ライド途中、雨の京柱峠を越えた後の徳島県祖谷にて

2023年4月、桜島~弘前ライドの途中、長野県高遠近郊にて

グランボア700Cデモンタブル ― 2025/08/08

2005年6月25日納車。カイセイ022。S&S社カップリング。

グランボア700Cデモンタブル(最初の姿)

デモンタブルはフレーム分割式の自転車の一形態で、日本では輪行に活用されることが多い。

2005年、東京転勤から帰還してI’s Bicycleを訪ねたところ、土屋さんのデモンタブルが展示してあり「売ってもいいよ」とのことなので譲ってもらった。土屋さんの自転車のサイズと私のは近似しているのでジャストフィット。

試作品でブレーキはシマノのサイドプル(ノーマルサイズ)。デモンタ用の加工でブレーキワイヤーを外すようになっているのだが、その加工に手間がかかり、商品化は止めたとのこと。その後、センタープルやカンチでデモンタブルを展開された。S&S社のカップリングで、機能性も剛性も十分。

納車の日(2005.6.25):山音製輪所の尾坂さんが東叡社で修業される前、I’s Bicycle時代

乗ってみると素晴らしく良く走る、特に登りが、というわけで、その年の乗鞍ヒルクライム大会には、このデモンタブルで出走した。タイムを狙う意図はなく、単にこの自転車で乗鞍の坂を登ってみたかったのだ。

2005年マウンテンサイクリング乗鞍(ヒルクライムの大会)

ところがゴール後、自転車を立て掛けておいたところ強風で倒れ、結構大きな塗装キズを付けてしまった。ショック。本来的にはデモンタは輪行時をはじめキズが付くことが少ないはずなのだが、その後も粗相があり、一念発起して2015年に塗装をやりかえてもらった。

その前に、カンパアテナに換装したりもしている。

カンパアテナに換装後、能登半島にて

グレーを加えたホワイトに塗り替えた

良く走る自転車で荷物も積みやすいので、還暦記念の京都ー鳥取ワンデイライドにも選んだ。

鳥取の卒業した高校の前で(鳥取城趾)

肝心の輪行についてだが、フォーク抜きやER輪行と比べて優位なのは、後輪を外さなくて済むことだと思う。もっとも、後輪を外すのも慣れると別にどうということはないのだが。フォーク抜きと比べると、輪行袋に入れた状態で幅が大きい。やはり一番コンパクトにまとまるのはフォーク抜き。

気分的にはデモンタブル輪行は楽。

時間的なことは、方式による差よりも、各人の習熟状況によるところが大。複雑に思える方式でも、それを習熟する喜びと成果は大きい。自分の今ある自転車で何度も輪行の練習をするのが一番だろう。

後日、S&Sカップリングで組み立てる際、凸凹を合わせることを容易にするタケノコ状のガイドパーツを勧められ、装着してもらった。

グランボアのデモンタ用輪行袋は品切れになっており、再生産予定も未定なので、今後デモンタブルを導入される方は、ナニワ銀輪堂のカンビックスやリンカーの活用が参考になると思う。

デモンタブル輪行袋に収めたサイズ感

デモンタブル輪行袋に収めたサイズ感。フォーク抜きよりも太くなる

輪行袋の中

輪行袋の中

私の場合、輪行袋に収めるのと、取り出して組み立てるのに要する時間は、両方とも15分位だが20分はみておきたい。

最近のコメント