奈良 上ツ道、下ツ道 ― 2021/11/27

奈良在住のMさんのお誘いをうけ、奈良の上ツ道(かみつみち)、伊勢街道、下ツ道(しもつみち)のワンデイツーリングに行ってきました。

上ツ道、下ツ道は、飛鳥時代の官道で、奈良盆地を南北に、奈良と桜井を結んでいる。

奈良盆地の地名は美しく、興味深い。佐保川、秋篠川、京終(きょうばて)などなど、地名看板だけでも写真に撮っておきたいくらいだ。民家も、普通に、趣深いものが残っている。ただ、平野で開発も進んでいたりするので、かつての風景を想像しながら、部分的に風景を切り取るシーンも少なくないわけで、同じような風景が広がるのではなく、時代や地域や諸々の差異を同時に目にしながら、それについて考える機会を与えてくれる。

奈良公園で鹿に挨拶した後、しばらく走ると、「丹波市」というところ。奈良で丹波という言葉の響きを聞くと、何故か落ち着く。

写真:丹波市

写真:丹波市。MさんのIRIBE カンパレコード仕様、ロードレーサーと。

写真:銀杏

二上山が見えた。

写真:二上山遠望

三輪そうめん山本の直営店に案内してもらい、にゅうめんと柿の葉寿司の昼食。桜井からは伊勢街道で下ツ道を目指す。

写真:伊勢街道、三輪神社。さりげなく存在しているが、実は歴史的にも重要な位置を占めている。

下ツ道の渋い建築物

写真:下ツ道にて

写真:下ツ道にて

下ツ道では、環濠集落も案内いただいた。

「京奈和自転車道」で繋がっているので、京都嵐山からこの場所、和歌山まで自転車道で走れるみたいだ。

写真:京奈和自転車道案内

平城宮跡に、初めて踏み入れたが、こんなに広くて茫漠としているとは思ってもいなかった。何もないことが、かえって想像力をかきたてる。

写真:平城宮跡

途中、時雨れて「ヒョウ」が降ってきて、顔に石つぶてをくらうみたいに痛かったりすることもあった。勾配はほとんどないので、クラシックロードでロー側のギヤ比が低くない自転車でも楽しめるであろう。

*走行日:2021年11月27日(土)

*使用自転車:グランボア シュパーブプロほぼフルセット スポルティーフ

*走行距離:60km

*走行ログ(クリックして拡大)

明辺鉱山・神子畑選鉱場・1円電車(跡) ― 2021/11/22

廃墟、失われたものを想って、それを観光資源にするのは、ヨーロッパ人と日本人ぐらいではないかと書いていたのは村上春樹だったような記憶があるが、定かではない。

失われたものについての感情が人類の多くに共通なものなのかどうかは判らないが、かつて錫や銅の有数の鉱山であった但馬の明延(あけのべ)鉱山と神子畑(みこばた)選鉱場を想い、その2箇所を結んでいた「1円電車」跡を訪ねてみた。

写真:運賃が1円なことから、「1円電車」と呼ばれた、鉱山鉄道。神子畑選鉱場跡。

昭和61年(1986年)発行の国土地理院5万分の1地形図には、路線が載っている。

写真:5万図「大屋市場」昭和61年発行 (クリックして拡大)

和田山駅をスタートし、法道寺から畑峠(地形図には記載なし)を経て、建屋川(たきのやがわ)沿いに標高を上げ、カカナベ峠、明延へ。

写真:和田山町法道時のお地蔵さん

写真:畑峠

いつもは北近畿自動車道で通過している養父IC付近。建屋川と畑川の合流点付近。

写真:養父IC近くの橋

カカナベ峠は近年、車道が開通した峠

写真:カカナベ峠への道

写真:カカナベ峠

いよいよ明辺へ。鉱山が盛んな時代に潤ったのか、大きな家が手前にあった。

明辺地区に入ると、いきなりかつての鉱山住宅(跡)が飛び込んでくる。

写真:明延の鉱山住宅跡。閉山後は市営住宅に使われていたとのこと。

写真:鉱山住宅跡。ここにも生活があった。

写真:明延、ガソリンスタンド跡

写真:明延、1円電車

写真:明延、1円電車

写真:明延

鉱山関係の建物は、ほとんど取り壊されているが、唯一残った浴場のたてもの

写真:明延、第一浴場(跡)

鉱山の中心地だったところ。インクライン跡が残っている。

写真:明延鉱山中心地(跡)

1円電車の踏切も塗り直されて残っていた。正面の蓋が1円電車のトンネル

写真:1円電車踏切跡とトンネル跡

地形図にある、鉱山中心地から奥の、行き止まり坑道跡らしきところまで、行ってみた。

写真:車道が通じるドンツキの坑道跡

坑道跡のところ。大きな建物があったのだろう。

写真:建物跡

1円電車なら明延から神子畑までトンネルで直通だが、今では明延から神子畑までは峠を2つ越えないといけない。傾斜も適当で、とても気持ち良く走れる道だった。

写真:1つ目の峠、富士野トンネル

写真:2つ目。傘杉トンネル

写真:神子畑小学校跡

写真:神子畑選鉱場跡

神子畑選鉱場からは下り坂をスイスイ走ってJR播但線新井駅へ。

神子畑から新井駅へは、かつて「明延神新軌道」という鉱石輸送の鉄道が1889年から1957年まであったことを知った。

写真:JR播但線新井駅

新井駅から輪行して帰ろうかと思ったが、播但線沿いに旧国道が和田山まで続いているので、そのルートを走って和田山駅まで大正解であった。

■走行日:2021年11月13日(土)

■使用自転車:TOEI650Aランドナー

■走行キロ:89km

■峠(5万図記載):カカナベ峠(409m)

※走行GPSログ(クリックして拡大)

峠の箱庭、「能勢」 ― 2021/11/21

5万分の1地形図を眺めていると、峠の記載が多いエリアというのは、日本の各地にある。京都北山エリアや「能勢」も、そのひとつ。

国土地理院がどういう基準で地形図に記載する峠名を定めているのかは知らないが、モータリゼーション以前から人や物資の往来に使われて、地域で認識されている箇所なのかもしれない。山道を越えて往来が必要な何かがあり、文化も伝播し、歴史的なものが多く残るエリアに多いといえるだろう。近年に開削された道路では、峠状の部分があっても、新たに命名されることはないと思う。

「能勢」は摂津の国の最北部、今でいう大阪府に属する。

「能勢電鉄」という私鉄が阪急宝塚線「川西能勢口」から延びているが、今回いうところの「能勢」には通じていない。通常、鉄道の会社名や路線名は、出発地や到着地を使うことが多いので、不思議に思っていたが、能勢電鉄の終点の「妙見口」駅は、以前は「東能勢村」であったので、齟齬はないのだろう。

今回いうところの「能勢」は、現在の行政区の能勢町とする。

単純ではない盆地状の地形。このエリアは、幕藩体制時、旗本領と藩領が入り組んでいたこともあってか、現在に続く市町界もわかりにくい。単純に分水嶺できれいに行政区が別れているわけではない。複雑な所領関係が多くの峠名を生んだのかもしれない。

今回、自転車で地形図記載の峠を全部回ってみることにした。

地形図記載等の峠は下記のとおり。括弧内は標高。

[南を接する豊能町と]

・野間峠(476m)

・大槌峠(295m)国道477号線

[北西を接する丹波篠山市と]

・天王峠(499m)国道173号線

[北を接する亀岡市と]

・ひいらぎ峠(272m)国道477号線・・・地形図には何故か記載がないが、峠には石柱があり関所もあった場所でもあり、記載。

[能勢町内の峠]

・はらがたわ峠(559m)

・浮峠(280m)

・篠口峠(288m)

・暮坂峠(312m)

・逢坂峠(302m)あいさかとうげ=相坂峠

・明月峠(269m)

・坂井峠(309m)

・仏坂峠(310m)

・猪ノ子峠(275m)

・堀越峠(385m)

以上、14の峠。

■DAYS1:2021年10月30日(土)

*使用自転車:グランボア650BランドナーOyakata

*行程:自宅~JR嵯峨嵐山駅=(輪行)=JR園部駅~福住~天王峠(499m)旧道~はらがたわ峠(559m)~浮峠(280m)~坂井峠(309m)~猪ノ子峠(275m)~野間峠(476m)~堀越峠(385m)~ひいらぎ峠(272m)~亀岡~老ノ坂~自宅

*走行キロ:99km

※走行ログ(クリックして拡大)

山陰線、嵯峨嵐山駅から園部まで輪行。

写真:輪行の車内

写真:園部駅

園部駅をスタート。どちらに向かっても走り良いフィールド

写真:園部駅から、しばし走ったところ

天引峠(トンネル)を越えて、福住へ

写真:福住の電器屋さん

福住から天王峠で能勢を目指す。

写真:天王峠(旧道)、関所跡

写真:天王峠

峠には、阪鶴国道開通記念碑があった。碑文は旧道を向いているので、隧道ができたのはその後のこと。

写真:阪鶴国道開通記念碑

峠(今の道はトンネル)を越えると、能勢町の歓迎看板。

とはいえ、実は能勢町への行政区画の境は、旧道の峠のずいぶん下にある。このエリアは歴史的に所領が入り組んでいて、今に至るまで境界は複雑。

写真:現在の行政区画での能勢町境界

はらがたわ峠への途中に、興味をひく建物があったので止まってみると昼食も可能だったので、一休み。

写真:ラ・メゾン・ド・プロヴァンス

「ラ・メゾン・ド・プロヴァンス」というお店で、プロヴァンス風リゾットが美味であった。

写真:「ラ・メゾン・ド・プロヴァンス」

写真:はらがたわ峠

はらがたわ峠からのダウンヒルは、山深い感じで気持ちよかった。

次の浮峠は、まさに箱庭的な峠。

写真:浮峠

次の坂井峠は、平成6年発行の5万図では車道は無い。その後車道が開通したということ。

写真:坂井峠

次の猪ノ子峠は、以前走った時には不気味な印象だった。下からみると、斜めに道が登っているのが見えるが、なんか荒廃している感じだった。

今回は、天気がいいこともあってか、不気味な感じはしなかったが、途中の老人施設の先は相変わらずダートになった。

写真:猪ノ子峠、迂回をすすめる看板

走っていくと、歴史を感じさせる石造物があり、ツーリングのフィールドとして良い雰囲気であった。先刻通過した、坂井峠が遠望できた。

写真:猪ノ子峠道より望む、坂井峠

写真2点:猪ノ子峠道の石造物

峠を下って、天然記念物の「野間の大ケヤキ」

写真:野間の大ケヤキ

次は野間峠。今回の峠の中で、いちばんハードな峠であった。

写真:野間峠(トンネル)

能勢からの上りはきつかったが、峠を越すと、すぐに集落。しばらく走って堀越峠を目指す。本来、堀越峠は東から能勢への入り口の峠のような気がするが、峠の東にある杉原という集落が能勢町のため、町内の峠に今回は分類した。

写真:堀越峠

峠を下って、歌垣地区を北上して、亀岡市との境の、ひいらぎ峠を経て、帰宅。

写真:ひいらぎ峠

■DAYS2:2021年11月20日(土)

*使用自転車:TOEI650Aランドナー

*行程:自宅~老ノ坂~亀岡~ひいらぎ峠(272m)~篠口峠(288m)~暮坂峠(312m)~相坂峠(302m)~仏坂峠(310m)~大槌峠(295m)~名月峠(269m)~宿野~畑野~亀岡~老ノ坂~自宅

*走行距離104km

※走行ログ(クリックして拡大)

今回はひいらぎ峠から能勢に入る。

写真:ひいらぎ峠の能勢町看板

写真:ひいらぎ峠

旧道を走って篠口峠を目指す。篠口峠は、地形図で破線なので、ちゃんと通れるか心配したが、よく刈り込んではっきりした良い道であった。押しで歩き。

写真:篠口峠入り口

写真:篠口峠道

写真:篠口峠

峠を下るとあっけなく舗装路に出るが、その手前に名前の通りの篠の箇所があった。

写真:篠口峠道

舗装路に入って北上する。気をつけてないと通過しそうになるのが、暮坂峠。

写真:暮坂峠

次は相坂峠。規模は大きくないが、まあ峠らしい峠。峠の箱庭というのにふさわしいかも。

写真:相坂峠

峠を下って、古い道を行く。

橋の名称の手彫り感が素敵だ。

写真:月形橋

写真:ひずめはし。牛馬が通行する道だったのだろうか。

そして、仏坂峠への道に入る。よい感じ。

仏坂峠には、ちゃんと仏様関連の石造物があった。

写真:仏坂峠

その次は、大槌峠へ。川西能勢口からの直通ルートで現在では能勢へ入るメーンだろう。

写真:大槌峠

一庫ダムの知名湖岸を走って、再度能勢町に入り、今回の峠めぐりの最後は名月峠。

写真:名月峠

写真:名月峠、名月姫の説明板

写真:名月姫の墓(中央が名月姫、左右は配偶者と父親)

峠からは旧道を下った。旧道だと、名月橋に出会った。

写真:名月橋

宿野のお店で昼食をとり、そのまま北上して亀岡市広野に抜けた。能勢町と亀岡市の境には、特に峠の名称はついていない。

写真:能勢町宿野と亀岡市広野の境

広野からは、以前チームの練習会でよく走った道があるが、旧道を探して走ってみたら、まことに雰囲気の良い、ツーリング向けのよい道が残っていた。

写真:亀岡市広野

今回も、同じく、亀岡から老ノ坂で帰宅。

次々に峠をクリアしていく醍醐味と個性を味わえた、ショートツーリングであった。ちょっと大阪市大正区へ、「リンカー」を買いに ― 2021/11/17

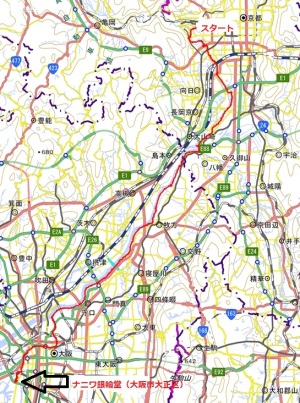

先日、ちょっと大阪市大正区の「ナニワ銀輪堂」へ、デモンタブル輪行のアイディア商品「リンカー」を買いに行ってきました。

私の住む京都市右京区と大阪市大正区というのは、とても離れていて、行くには排気ガスや自動車の脅威に怯えながら走らないといけないと思うのかもしれませんが、実は交通ストレス僅少で気持ちよく走行時間3時間ちょっとで着くのです。

嵐山起点のサイクリングロードから淀川左岸のサイクリングロード、大川沿いに大阪市中之島を通って木津川(奈良京都のいわゆる木津川とは別の)の縁で、大正橋に突き当たる、というコース。

また、大阪市大正区というのは、岸政彦・柴崎友香「大阪」河出書房新社2021 で描かれていて、とても感じ入ることもありました。私は30年以上、「大阪」に通っていますが、大阪について語るには極めて狭くて小さな経験しかないわけで、本を通じて、フィールドを歩いたり自転車で通るだけではわからない世界が広がります。

自宅を出て約55分で、三川合流地点(桂川と木津川と宇治川が合流して淀川になる)の御幸橋(ごこうばし)に着きました。自転車は1987年に購入したTOEI650Aランドナー。

写真:御幸橋にてTOEI650Aランドナー

御幸橋からの淀川左岸のサイクリングロードは道幅も広く、嵐山サイクリングロードよりも時速3km以上ペースが上がります。大阪に近づくと、バイクやクルマ侵入防止の柵を通過するのに、ほぼ止まらないといけない箇所が増えますが、ほぼノンストップで気持ちよく走れました。

御幸橋から約1時間15分で「毛馬の閘門(けまのこうもん)」。淀川と大川の分岐です。

サドルの後ろの輪行袋は「ヤマネオリジナル輪行袋」。

写真:毛馬の閘門

大阪城の近く、天満橋で昼食をとり、中之島へ。会社の横を知り合いに出会わないように祈りながらヒソヒソと走りました。

写真:大阪市中之島公会堂前にて

写真:勤務先の横をヒソヒソと走る

中之島も公会堂や美術館があるあたりと違って、西の方へ行けば、工業地帯というか街全体がマッシブな感じになります。昭和橋(せうわはし、と表記。戦前のものなので)のリベットがすごい。

写真:「せうわはし」

写真:「せうわはし」

京セラ大阪ドームの川向へ

写真:京セラ大阪ドーム

そこは、大正区、「岩崎運河橋梁」の存在感がすごい。どうして、あんな四角い橋梁なのでしょう?とても印象的。他で見たことがない景色。

写真:岩崎運河橋梁

ナニワ銀輪堂も岩崎運河橋梁の近く。

防潮堤もマッシブ。

写真:岩崎運河橋梁と防潮堤

写真:防潮堤

写真:ナニワ銀輪堂(午後2時から開店で、開店前の様子)

お目当ての「リンカー」を分けてもらいました。

写真:「リンカー」

どのように使うものなのかは

をご覧ください。

帰りは、JR大正駅から輪行にしました。

※走行ログ(クリックして拡大)

おしまい

金閣寺と保津峡 ― 2021/02/23

冬の寒い日、MTBで近くのいつもの山へちょっと走りに行った。

家から30分ほどでシングルトラックに取り付ける。京都市内に住むサイクリストにとっては特別なことではない。

写真:いつものシングルトラックの取り付き

ごきげんなシングルトラックを走って、

写真:ごきげんなシングルトラック

山頂から京の街を眺めると、金色の輝きが目に止まった。とても目立っていた。

それは、金閣。

写真:金閣の輝き。正面は比叡山。

改修工事が終わり、2020年12月29日に報道陣に公開されたとあるから、私が見たのはそれから1週間もたたないうち、できたてのホヤホヤといえる。

そこで、数日後、散歩で金閣に行ってみた。鹿苑寺(金閣)の前はしばしば通っているが、前回拝観したのは30年以上前かも。

写真:改修された金閣

写真:金閣

金閣といえば、私は、水上勉の作品「金閣炎上」を思う。

1950年7月2日の放火全焼事件を詳細に描いた、息を呑む描写が連続する作品だ。今だとプライバシーの問題等で、なかなか作品化し難いかもしれない。

丹後の岬の突端の集落から出てきて金閣で住み込み修行している僧侶=学生が火を放ったのだ。

逮捕後すぐにその母は西陣署に留置されている息子に会いに行くが、本人は面会を拒み、母は、帰路の山陰線、保津峡の鉄橋から身を投げた。

私は、保津峡を通るたびに、金閣放火犯の母の気持ちを思う。

その母が飛び降りたのは、保津峡を経て亀岡盆地に入る馬堀駅手前の鉄橋ということなので、汽車が嵯峨駅を出発して保津峡にかかっても、やはりためらいがあったのではないかと想像したりもする。

子どもの頃、お盆で汽車に乗って墓参りに行く際、客車の連結部分のデッキから振り落とされはしまいかと思って怖かった。山陰線の普通列車は旧型客車だったので、ドアは手動、走行中も開いたままだった。

海水浴帰り、酒に酔った父親が子どもの目の前でデッキから落ちて死亡、というようなニュースを聞いて、我がことのように怖れたことを覚えている。

走行中の列車から飛び降りることは、決意さえすれば簡単にできることだと身体的に知っていたのだ。

ちょうど先日、朝日新聞「be」(2021年2月20日付)に原武史さんの金閣寺と保津峡についての記事が掲載されていた。(クリックして拡大)

原武史さんは、あえて水上勉の作品に触れなかったかもしれない。

三島の「金閣寺」は、私には響かなかった。華やかな金閣の後ろにあるものについての思いが、水上にはあって三島からは感じられなかったからかもしれない。

写真:旧保津峡駅=現在のトロッコ保津峡駅(2019年11月撮影)

写真:複線電化後、現在の保津峡駅(2020年4月撮影)

写真:保津峡:現在の山陰線と旧線(嵯峨野トロッコ鉄道)が直角に交差する地点。(2021年2月撮影)

保津峡は、京の都と鄙との境界。

大学受験で山陰線に乗って保津峡を通過する際、車掌さんから「これから先、住宅密集地に入りますのでトイレの使用はお控えください」というアナウンスがあり、そのあと山紫水明な景色が一変して、小さい小さい家の裏側--決してきれいとはいえない--が車窓に広がったのが、印象的だった。

そのような小さい小さい家に自分も住み、保津峡の側を自転車で走る日々を過ごすとは当時想像もしていなかったが、それはそれで感謝している。

写真:六丁峠=奥嵯峨から保津峡へは六丁峠を越えてゆく

(おしまい)

奥琵琶湖:木之本から余呉湖、月出、菅浦(2020/10) ― 2020/11/07

2週連続、木之本を訪れ、今度は余呉湖から奥琵琶湖の集落を探訪した。ビワイチでガツガツ走っているのでは見ることのできない景色。

今回は、”自転車旅の正装”、ランドナーで。

小さな旅の終盤、ふと入った喫茶のテラス席から、これまでで最高のびわ湖の眺めが得られた。

写真:海津にて、りんごジュース

木ノ本駅をスタート。駅前に「江北図書館」という100年以上も続く私設図書館があると知って、開館時間外ではあるが、外観を拝見しに立ち寄ってみた。

写真:JR北陸本線木ノ本駅

写真:江北図書館

木之本の町は、とても味わいがある。

写真:木之本、山路酒造

写真:木之本

旧道を選んで余呉湖へ向かう。

写真:菊水飴本舗

余呉湖へは、思っていたよりも早く到着した。余呉湖の湖畔道路を2周した。ランニングでも気持ちよさそう。

写真:余呉湖

写真:余呉湖の湖畔道路

写真:余呉湖

日本の民家形態のひとつとして「余呉型民家」というのがあるが、余呉湖に面する「川並」には伝統的民家は、ほんの少しになっていた。

写真:余呉湖「川並」

写真:川並の民家

びわ湖岸への賤ヶ岳隧道は、当然、旧道を走る。旧道のトンネルを出たところが、ビューポイントになっている。

写真:奥琵琶湖の眺め。竹生島が浮かんでいる。

藤ヶ崎を回って、塩津浜の集落の中へ入った。ビワイチでは国道区間で逃げるように走り去ってしまうところ。明治10年に開業した宿屋の建物が残っていた。屋号は「菱屋」で客筋は主に行商人との説明。立派なお寺もあった。

写真:塩津浜「菱屋」

写真:塩津浜「浄光寺」

塩津浜から月出という集落に行ってみることにした。風雅な名称に惹かれて。道路だと行き止まりの集落だが、船で移動がメインの時代には、別に不便でも何でもない立地だったのだろう。

写真:月出へ向かう

写真:月出

写真:月出

写真:月出の集落の一番奥は、墓地であった。春には桜が見事であろう。桜と琵琶湖、最高の供養。

奥琵琶湖パークウェイは土砂崩れで通行止めだったので、ちょっと遠回りして小さな峠を越えて、菅浦を目指した。

菅浦は、1971年に奥琵琶湖パークウェイができるまでは水運以外には交通の便を欠く僻村で、中世からの「菅浦文書」が残されており、歴史学上、有名な場所。白洲正子の「隠れ里」にも収められており、一度行ってみたいと思っていた。

写真:菅浦

写真:四足門:かつてはムラの入り口に4つあった門のうち、今でも2つ残っている

写真:菅浦郷土資料館

写真:須賀神社:土足厳禁

写真:ヤンマー農村家庭工場。小規模な作業場が集落内に20ヶ所設けられた。

写真:ヤンマー農村家庭工場 第20作業場

写真:菅浦写真:菅浦の石垣

写真:菅浦

写真:菅浦遠景

海津大崎を周り、快調に走っていたが、空腹を感じ、一休みしようと思い、たまたま出会ったお店に営業的直感でピンと来たので入ってみた。

写真:古民具古道具「海津」:喫茶コーナーもある

古道具にも興味があるが、時間がないので、りんごジュースを頼むだけにしたところ、テラス席に案内されて、感動した。

写真:「海津」のテラス席からのびわ湖

写真:「海津」の店外

奥琵琶湖から受けた予想以上の感動を胸に、マキノ駅から輪行で帰路についた。

○走行日:2020年10月11日(日)

○使用自転車:グランボア650Bランドナー

○峠:-

○走行キロ:83km

○行程:JR木ノ本駅8:35~(町内ポタリング)9:00~9:20余呉湖(湖岸を2周)~賤ヶ岳隧道11:00~11:43月出12:05~12:30西浅井町横波~12:42日計山地の峠~13:37大浦13:51~14:13菅浦15:21~15:42大浦~15:58海津大崎~16:03「古美術海津」16:22~16:29JRマキノ駅

○走行ログ

おしまい

木之本、八草峠、ホハレ峠(2020/10) ― 2020/10/07

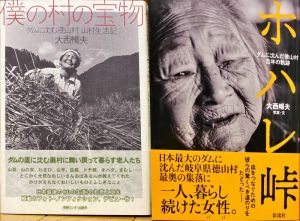

大西暢夫「ホハレ峠」彩流社2020 という本と出会い、ホハレ峠に行きたいと思った。以前に読んだ「僕の村の宝物」情報センター出版局1998 の最終章ともいえる作品。

大西暢夫さんというのは社会的なテーマを追う写真家。全村がダムに沈んだ徳山村の一番奥にあった集落からの交通交易路が「ホハレ峠」。

湖北の木之本から八草峠を越えて、ホハレ峠を目指した。

八草峠は長大なトンネルができて、旧道は通行止めになっている。荒れ果てているかもしれないと懸念したが、大丈夫だった。しかし、峠手前の道路上に熊がいて、栗を食べていた。引き返そうかと思ったが、後ろ姿を見せるのもよくないかもしれないと思い、自転車のベルを鳴らしたり大声を上げると熊は山の中に入ったので、しばらくしてから通過した。デイライトも装着していたので、熊への効果があったのかもしれない。

写真:八草峠

峠の下りで、出会い頭に熊と出会うとまずいので、ベルをチンカン鳴らしたり声を上げながら走った。たまたま、今回のツーリング前に、ステムにゴムで止める簡易ベルを付けておいて良かった。街中ではベルを鳴らすことはないが、ツーリングでは必要。

地形図はもちろん携行しているが、5万図の更新は止められて久しいので、地形図アプリを頼りに走った。アプリ上では「ホハレ峠」への道は実線で存在しているのだが、いくらその分岐を探しても見つからない。

軽トラに出会ったので、尋ねてみると、なんと、その人は徳山村の「門入」というホハレ峠の本に出ている集落出身だとおっしゃる。お孫さんと一緒に、時々来ているとのこと。

地形図アプリに表示される「ホハレ峠」の位置ではなく、今走ってきた林道沿いのそこのところが峠とのこと。ちゃんと観音様(もともとあったお地蔵さんが盗まれて、代わりに地元の人が設置したとのこと)もあり、そこがホハレ峠だと。軽トラをUターンさせ、一緒に峠まで案内してくれた。ありがとうございました。

ホハレ峠の本のこともご存知で、ありがたい御縁を感じた。

地図アプリにはダムのところまで道があるように書かれているが、クルマが通れる道はなく、現在、進入路を工事中とのこと。

私もホハレ峠を通り過ぎてしまっていて知らずに走り進んでいると、行き止まりの広場のようになり、そこにいたダンプの運転手さんが「もうこの先に道は無いですよ」と親切に声をかけてくれたことに納得した。

写真:ホハレ峠

帰路はピストンで八草トンネルを抜けて、木之本へ戻った。

木之本は文化度の高さを感じさせる街で、そのために来ても良いと思える古書店「あいたくて書房」と、「湖北、観音、街道の本 セレクト書店 ますや書店」に偶然出会い、本を沢山分けてもらった。カフェも商っている「ますや書店」でカフェオレ(美味しかった!)を頂き、小さな自転車旅のエピローグとした。

写真:木之本町「あいたくて書房」

写真:木之本町「ますや書店」。カフェも営業。「湖北、観音、街道の本」

写真:今回、入手した本。

写真:滋賀銀行 旧 木之本支店

☆詳しくはグーグルフォトで(35枚)

○走行日:2020年10月3日(土)

○使用自転車:Panasonic シクロクロス

○峠:八草峠(732m)、ホハレ峠(816m)

○行程:京都=木ノ本駅8:40~(町内ポタリング・本屋)~9:22檔鳥坂隧道(あっとりさかずいどう)~10:31八草峠旧道分岐~(途中でクマ)~11:25八草峠11:40~(探索)~13:25ホハレ峠~14:08八草トンネル~14:53木之本

○走行キロ:75km

走行ログ

梅雨の嵯峨嵐山散歩(宝厳院) ― 2020/07/05

新型コロナウイルスの影響で、旅に出かけることが無くなってしまった。

家にいることにも慣れてきたが、梅雨の止み間に、ちょっとそこまでお散歩。

雨上がりで、宝厳院の庭の苔が生き生きとしていた。

たまには庭園をしっぽり見学したりするのも良い。

写真:嵐山にて

○撮影日:2020/6/14

2020年京都の花見ライド・魚ヶ渕の枝垂れ桜など ― 2020/07/05

花見の時期になると落ち着かない。天気が良い休日であったりすると、花見の脅迫観念にかられて、あそこもここも、見てまわらないといけない気持ちになっていた。京都は桜の種類も多く、花見の時期も長いので、まじめに花見に集中しようとすると、凄いエネルギーを必要とする。

でも、そういうのはなんだかpoorなことかもしれないと気づいて、花見ライドはそのシーズンに1回、自分自身が「ああ良かった」と思えれば、それでよいことにしようと思った。欲張らずに。

花見を目的として走るのは1回、あとは普通にツーリングをしていて、偶然、「こんな桜に出会えて幸せだ」と感じられるようなことをしたい。そんなに知られていないが、地元で楽しみにしている人が愛でる桜、そういうのがいい。

というわけで2020年の花見ライドは、何度もその前は走っているが、花が咲いているときにも訪れたいと思っていた魚ヶ渕の桜にした。

写真:魚ヶ渕の枝垂れ桜

○走行日:2020/4/5

○使用自転車:Panasonicチタンロード

丹後半島上世屋と味土野から五十河(2020/6) ― 2020/07/04

新型コロナウイルスで他府県への移動が憚られる雰囲気。他府県という括りにどこまで意味があるのかよくわからないが、まあそれでも京都府内だけでも北は丹後半島から南は奈良県境の山間地まで、アウトドアアクティビティのフィールドには事欠かない。

で、今回は丹後半島の最深部にある「上世屋」と、細川ガラシャ隠棲の地といわれている「味土野」から「五十河」に抜ける道を走った。

上世屋は、若い人が移住したりとかなかなか興味深い集落である。

地域の資源を生かした暮らし方を指向する人たちが集っている。

写真:「上世屋」集落。丹後半島の山深いムラだが、海(宮津湾)も見通せた。

写真:上世屋の棚田

上世屋から味土野へは、一応府道75号が通っているが、ほとんど消滅しているような箇所もあり、クルマでの通過は困難。自転車か徒歩なら大丈夫。

味土野から五十河へも、府道ということになっているが、夏草が生い茂り、途中で敗退しようかとおもったほどであった。自転車の乗車も困難で、上り坂ではないのだが、ひたすら押した。

スタートは天橋立の近くから。好天に恵まれ、丹後の美しさを満喫できた。

ごきげんなグラベルロードも複数箇所、走れた。

写真:天橋立を走る。与謝の海をバックに。

詳しくはGoogleフォトで(32枚)

○走行日:2020年6月7日(日)

○使用自転車:KONA ROVE LTD

○峠:地蔵峠(285m)

○行程:宮津高校付近スタート8:42~9:01金引の滝~9:33地蔵峠~9:50日吉神社10:03~10:10天橋立~(スーパーで買い物)~10:52日置~11:55上世屋~12:55成相寺方向分岐~13:41味土野分岐~13:59味土野女城跡~14:41内山分岐~14:54五十河~15:13岩滝~15:28天橋立駅~15:38宮津道の駅

○走行キロ数:60km

○走ったルート(クリックで拡大)

最近のコメント