2024北海道ツーリング5:名寄~羽幌 ― 2024/12/29

◆Day12:6月25日(火)曇り 名寄~羽幌

自転車走行:114km、自動車走行:0

名寄8:12~10:44朱鞠内湖~11:29朱鞠内「森salon」12:06~13:31霧立峠~15:23苫前~16:20羽幌 とほ宿「吉里吉里」(泊)

名寄にクルマをデポさせてもらい、3泊4日の自転車ツーリングへ。

コースを勘案するのに昼ご飯を食べられるお店は期待できないと考え、名寄のコンビニでパンなどを調達。

コースを勘案するのに昼ご飯を食べられるお店は期待できないと考え、名寄のコンビニでパンなどを調達。

名寄駅、趣のある建築。

写真:名寄駅

霧立峠を目指して西へ走る。

「名寄地区和人開拓黎明の地」の開拓記念碑があった。

明治33年、山形県から入植した開拓団によってこの地区が拓かれた。右に写るニレの樹が一面生い茂る中、今の耕地を拓いたとある。

写真:名寄開拓記念碑と開拓記念保護樹林

写真:名寄開拓の説明

山形からの開拓団なので、神社も「山形神社」。

前日訪問した新十津川神社は十津川郷士による開拓なので新十津川という地名になり、神社も新十津川神社。

写真:名寄開拓黎明の地にある山形神社

開拓地の神社というのは、その人たちにとってものすごく思い入れのある存在だったと想像する。厳しい開拓生活の中で、神社をつくり、祈る。

手の込んだ彫り物などの造作物はなく、外形的に極めてシンプルなことが心をうつ。

道南の茂辺地の神社も、そんな感じだった。アイヌの立場はともかく。

写真:茂辺地市丿渡の神社(6月14日)

開拓地には神社あり。

写真:西風連神社と開拓記念碑

周囲の景観。入植時には耕地が全くなく、森林原野だったとは想像し難い。

写真:名寄郊外

弥生地区、開拓記念碑。記念碑をつくるまで至らず、離農した場所も多いだろう。

写真:「弥生八十年開拓記念碑」昭和58年建立。

小学校は廃校になっている。

写真:弥生小学校跡の碑

天塩山地へと緩い坂を登っていき、幌加内町との境に着いた。日本で一番気温が低下するエリアのひとつ。

写真:道道729号 朱鞠内風連線

朱鞠内湖。釣り人が羆に食べられた事件が起こったのは、記憶に新しい。戦時中に作られた人造湖。

1995年に廃止された深川と名寄を結ぶ深名線にあった朱鞠内駅跡

写真:朱鞠内駅跡

人煙まれなエリアだが、Googleマップに飲食店のマークがあったのでそこを目指した。

砂漠におけるオアシスのような存在(たぶん)。

その名は「森salon」。朱鞠内のメーンストリートにある。

写真:「森salon」

写真:「森salon」の玄関

外観は普通の(北海道での)民家だが、内部に入ると尋常になく心地よい空間が広がる。

料理も、飲食店がそこかしこにあるどんなエリアにあったとしても、断然人気店になれると確信できる美味しさの品を提供されている。

2024年の5月にオープンしたばかり。内地から移住された方が「雪のある暮らしをしたくて」とのこと。単なる飲食店ではなく地元の「salon」的存在となるようにと考えられた店名だろう。

写真:「森salon」の内部

「森salon」は朱鞠内のメーンストリートに面している。

写真:朱鞠内中心部

朱鞠内から霧立峠へ向かう途中にあるバス停。冬期にも耐えられるつくりか。

写真:朱鞠内近くのバス停「共栄」

写真:「共栄」バス停

勾配はたいしたことなく、天塩山地から日本海側に抜ける「霧立峠」387mに着いた。

写真:霧立峠

写真:霧立峠

長いダウンヒルを経て、苫前。

写真:苫前、三毛別熊事件復元現場との分岐

苫前からは海岸沿いに北上。

写真:苫前橋より日本海の河口を望む

写真:苫前から羽幌への国道

羽幌、宿泊する とほ宿「吉里吉里」に到着

写真:北海道限定サッポロクラシックビール

*2024北海道ツーリング1:京都=黒埼=青森=木古内=銀婚湯

*2024北海道ツーリング2:銀婚湯=木古内~松前~江差

*2024北海道ツーリング3:江差~貝取澗~木古内

*2024北海道ツーリング4:木古内=小樽=名寄

*2024北海道ツーリング8:天塩川温泉=五味温泉2024北海道ツーリング4:木古内=小樽=名寄 ― 2024/12/28

◆Day10:6月23日(日)曇り 木古内=小樽

自転車走行:0、自動車走行:383km

木古内7:14=7:32新吉堀トンネル=8:03江差=9:21貝取澗=10:22せたな=12:40岩内=13:30神威岬14:57=16:23小樽 越中屋旅館(泊)

延べ3泊したクラッセイン木古内を出発。大浴場もあって快適なビジネスホテルだった。

写真:クラッセイン木古内

実は木古内は、明治期には酪農の先進地だったと昨日の郷土資料館で学んだ。

なぜかというと、トラピスト修道院が近くにできたこと。修道院でバターを造るための牛乳が必要となり、酪農が存立可能になった。トラピストバターやクッキーは単なる観光物産品ではないのだ。

写真:木古内近郊の酪農の建物

本当はずっと海岸沿いに自転車で積丹半島を走りたかったのだが、地形図アプリをみると、ものすごい長大トンネルだらけになっている。落盤事故もあったりして改良された道路はすべからく長大トンネル。迂回ルートは無い。なので、クルマで行くことにした。

写真:北檜山区鵜泊

原発の放射性廃棄物最終処分で名前を聞く行政区をひた走る。

ニシン漁華やかりし頃の遺構が残る海岸線をゆく。

写真:寿都町、佐藤家漁業建築ー明治10~20年築

神威岬が見えてきた。

写真:神威岬の遠望

神威岬に到着。レストハウスで「ざるそばミニウニ丼」3,260円。

写真:「ざるそばミニウニ丼」

写真:神威岬駐車場と走ってきた道

写真:神威岬

写真:神威岬灯台

小樽に着いた。

380km走ったが、感覚的には、もっと短い。大した疲れもない。

北海道の道は空いていて、ストレス少なく淡々と走れるので。

道が空いていると気分もゆったり、法定速度前後で走った。ログをみると、最高速度が70km。

地元のクルマはもっと飛ばしているかと思っていたけど、そんなことはない。時々、後に着かれたら、安全なところで左ウィンカーを出して減速すると、紳士的に追い抜いていく。

ただ1度だけ、長大トンネルでウィンカーも出さずに無灯火の軽自動車が追い抜いていった。何処にでも危ない奴は居る。

北海道の道は空いていて、ストレス少なく淡々と走れるので。

道が空いていると気分もゆったり、法定速度前後で走った。ログをみると、最高速度が70km。

地元のクルマはもっと飛ばしているかと思っていたけど、そんなことはない。時々、後に着かれたら、安全なところで左ウィンカーを出して減速すると、紳士的に追い抜いていく。

ただ1度だけ、長大トンネルでウィンカーも出さずに無灯火の軽自動車が追い抜いていった。何処にでも危ない奴は居る。

その名の通り、先祖は富山から来た人が経営している旅館に泊まる。創業明治10年。

写真:越中屋旅館

写真:旧 日本銀行小樽支店

夕食は提供されない旅館なので、宿のご主人に伺って寿司を食べに行った。

ご主人は「寿司は高いし・・・」とあまりお勧めでなかったが、「観光客向けでなく地元の方が使われる古くからあるよい店はありませんか」と言って紹介してもらった店。

ご主人は「寿司は高いし・・・」とあまりお勧めでなかったが、「観光客向けでなく地元の方が使われる古くからあるよい店はありませんか」と言って紹介してもらった店。

写真:小樽の寿司屋

写真:小樽の寿司 7,645円(別途、日本酒代含む)

美味しかったが、その値段を出せば大阪や他の場所でも食べられると思った。

食事に贅沢をした1日であった。

◆Day11:6月24日(月)雨 小樽=名寄

自転車走行:0、自動車走行:303km

自転車走行:0、自動車走行:303km

小樽8:21=8:34旭展望台=10:11石狩灯台=12:40青山トンネル=12:50幌加小学校跡=13:44十津川神社=14:22新十津川物語記念館14:56=17:02名寄 二条旅館(泊)

宿を出て、小樽商科大学へ。実は、私は共通一次試験の点数だけで二次試験がない二次募集枠で小樽商科大学に合格していた。当時、滋賀大学経済学部と小樽商科大学の2校だけが、そういう入試を実施していた。卒業した高校が、地方の公立高校にありがちな、とにかく国公立大学への合格者数を重んじる感じだったし、なんというか記念にという気持ちで出願した。京都の下宿の大家さんからは「あんた、私大の文学部に行くよりは、小樽高商、伊藤整も出た小樽に行ったほうがいいのに、、」と言われたが、全く迷いは無かった。両親は何も言わなかった。小樽商科大学に進学してたら、どんな人生になっていたのだろう。というわけで、これまで他人にそんなことを話したこともなかったが、訪問してみたかったのだ。

写真:小樽商科大学

そのまま丘をあがると公園になっていて小林多喜二の文学碑と小樽市街を眺めた。

写真:小林多喜二の文学碑

写真:小雨に煙る小樽市街

そんなことより、いよいよその日は、石狩灯台と「新十津川物語」の舞台である新十津川町を訪ねる日。

石狩灯台は「喜びも悲しみも幾年月」という灯台守の生活を描いた昔の日本映画に登場する。病人のため雪嵐の中、馬橇で駈けるシーンが印象的。

地図でみると札幌の郊外で、道東や道北と比べると断然都会近郊じゃないか、と思っていたが、リアルに訪れてみると、とてつもない辺境感に今でも満ちていた。荒涼としていて寂し過ぎた。

写真:石狩灯台

「新十津川物語」というのは偕成社の全10巻の大河創作文学。全てルビがふってあって小学生でも読めるが大人が読んでも十分読み応えがある。明治の十津川の大水害で北海道移住を余儀なくされた少女フキの波乱の人生を通じて北海道農民の体験した開拓の歴史が描かれている。私は1987年に全巻完結した際の新聞広告を目にして、何かインスピレーションを感じて、思わず広告に記載されていた版元に直接電話をかけて注文した。「関係者の方ですか」と電話口で聞かれたのを覚えている。十津川との関係は親類縁者とも全くないが、何年も後になってから自転車ツーリングや沢登りで十津川を訪れるようになった。

雨がそぼ降る中、新十津川物語記念館を訪れた。作者の川村たかし氏は奈良県五条高校や梅花女子大学で先生をしていた方で、国際アンデルセン賞や野間児童文学賞も受賞している。

写真:新十津川物語記念館

小説に登場する箇所の一部を回った。

写真:幌加小学校跡

写真:吉野小学校跡

写真:ピンネ農協吉野 跡

写真:農協倉庫

コタンの碑もあった

写真:中空知コタン跡地入口の碑

開拓農家毎に、それぞれの歴史があるのだろう。農家の一例。

写真:新十津川

写真:新十津川

小説では、大変な難所として描かれている里見峠

写真:里見峠

新十津川神社は立派だった。代々の住民の思いが籠もっているように感じられた。

写真:新十津川神社

新十津川を後にし、道央自動車道で名寄へ向かった。

*2024北海道ツーリング1:京都=黒埼=青森=木古内=銀婚湯

*2024北海道ツーリング2:銀婚湯=木古内~松前~江差

*2024北海道ツーリング3:江差~貝取澗~木古内

*2024北海道ツーリング4:木古内=小樽=名寄

*2024北海道ツーリング8:天塩川温泉=五味温泉2024北海道ツーリング3:江差~貝取澗~木古内 ― 2024/12/27

◆Day8:6月21日(金)晴れ 江差~せたな町貝取澗

自転車走行:90km、自動車走行:0、太田山神社登山

江差7:52~11:47貝取澗~13:20太田山神社15:00~16:00貝取澗(かいとりま)あわび山荘(泊)

江差を出発して海岸線を北上。

写真:乙部町豊浜漁港

コンクリートブロックで作られた住居があった。内装をしっかりすれば北海道の寒さでも大丈夫なのだろうか。私と同世代の方が公務員で北海道に赴任した際、官舎がこれと同じだったとのこと。

写真:コンクリートブロック住宅

しばらく走り、八雲町とせたな町の境の関内川に架かる関内橋に到着した。

かつては和人地と蝦夷地の境とされ、和人の北限はここまでだった。

橋を渡ると蝦夷地。

写真:関内橋

奇岩「親子熊岩」。熊も懸命に生きている。熊への暖かい眼差しを感じた。

写真:親子熊岩

この日のメーンイベントとなる太田山神社に到着。”日本で一番危険な神社”と巷間いわれているらしい。

私は、吉永小百合主演「北の桜守」という映画に登場するシーンをみて、是非とも行きたいと思い、今回の計画となった。

写真:太田山神社の上り口

写真:階段を登ったところからの海

写真:梯子状の箇所

下の鳥居からちょうど30分で本殿直下の鎖のある広場へ出た

写真:梯子状を過ぎたところの鎖場

写真:本殿への最後の乗っ越し

写真:太田山神社本殿

果たして太田山神社は日本で一番危険な神社なのだろうか? (内容に重複あり)

全部で1時間15分かかり、元の道をもどって、宿泊の「あわび山荘」の温泉でほっこりした。

写真:あわび山荘

◆Day9:6月22日(土)曇り せたな町貝取澗~木古内

自転車走行:103km、自動車走行:0

自転車走行:103km、自動車走行:0

貝取澗8:33〜11:30江差13:05〜14:52新吉堀トンネル〜15:25木古内郷土資料館16:15〜16:22クラッセイン木古内(泊)

クルマをデポしている木古内に戻る。往路の海岸線でなく、江差線も敷設されていたルートならば、標高200mに満たない峠(トンネル)を越えて、木古内は近い。

宿のある貝取澗という地名が印象的。貝を取る漁村のような特徴的な景観が広がっているのかと想像が膨らんだが、下の写真のような、まあ、今の北海道にはよくある住宅が建っている景観であった。

写真:貝取澗

円空上人滞洞跡の碑があった。円空上人は寛文7年(1667年)この地の洞で作仏修業をしたとあった。道南の蝦夷地には古くから和人が渡っていたことがわかる。

写真:円空上人滞洞跡

時間的に余裕もあり、江差市街地を見学。

写真:北海道新聞江差支局

元の酒屋さんが喫茶店になっており、久々にコーヒーとチーズケーキで一休みした。なかなか趣があり品の良い素敵な店内。江差に住まうご主人と奥様は、本州には旅行に行くが、北海道の奥の方には行ったことがないと話された。

写真:茶房 せき川

隣にある旧中村家住宅を見学。北前船と鰊漁で財を成した中村家。その後江差からは転出されたとのこと。

写真:旧中村家住宅

北海道らしい書が掛けられていた。

写真:旧中村家住宅の床の間

家屋の裏側は昔は海に繋がっていた。今は埋め立てられて国道が通っている。

写真:旧中村家住宅の裏手。船を付けて荷物を入れられる。

75坪で243万円。

写真:江差の不動産

江差駅在りし日のモニュメント。

北海道新幹線開通に伴って廃線になった江差線。

駅の敷地は、町営住宅になっていて、このモニュメントだけが、ポツンとある。

北海道新幹線開通に伴って廃線になった江差線。

駅の敷地は、町営住宅になっていて、このモニュメントだけが、ポツンとある。

江差駅跡は、町営住宅になっていた。

写真:江差駅跡

江差市街を出て、山越えで木古内へ向かう。

江差線の橋梁跡。

写真:江差線橋梁

だんだん峠が近づき、津軽橋という橋を渡る。津軽からの開拓者がいたのだろうか。今は周囲に人家の気配は感じられなかった。道路の横と上に積雪時に道路の位置を示すものがあり、冬期の状況を想像する助けになる。

写真:津軽橋

トンネルを抜けると木古内町。

写真:新吉堀トンネル、上ノ国町と木古内町の境

木古内町側にも江差線の遺構があった。

写真:江差線の橋梁跡

木古内市街が近づいたところで、廃校になった学校を利用した木古内郷土資料館があった。館内の展示物に手入れがゆきとどき、時代を経た展示物も生き生きしていた。

展示企画もよく練られていて、この種のものでは秀逸な存在だと感じた。木古内町の開拓の歴史、町の歩みもよく理解できた。この施設に立ち寄ることをお勧めしたい。

写真:木古内郷土資料館

写真:木古内郷土資料館の展示例

*2024北海道ツーリング1:京都=黒埼=青森=木古内=銀婚湯

*2024北海道ツーリング2:銀婚湯=木古内~松前~江差

*2024北海道ツーリング3:江差~貝取澗~木古内

*2024北海道ツーリング4:木古内=小樽=名寄

*2024北海道ツーリング8:天塩川温泉=五味温泉2024北海道ツーリング2:銀婚湯=木古内~松前~江差 ― 2024/12/25

◆Day5:6月18日(火)晴れ 銀婚湯=木古内

自転車走行:15km、自動車走行:206km

銀婚湯8:54=11:47椴法華(とどほっけ)支所・クルマデポ~12:18恵山岬~13:50デポ地=恵山=16:44木古内 「クラッセイン木古内」泊

銀婚湯からクルマを椴法華にデポして恵山岬ポタリング。帰路、恵山岬には岬一周道路がないので、そのドンツキ、終点のところを見てから木古内に戻った。

丹後半島なども以前は半島周回道路はなく、そもそも船で移動する時代には半島一周道路整備の優先度は低かったのであろう。

写真:北海道駒ヶ岳

途中、北海道駒ヶ岳が姿を現した。火山爆発でかつての山頂部分が吹き飛んだ山体が不安定に屹立していて、正直、気持ち悪かった。この写真の角度からは、そうでもないが尖っているほうが大きく見える場所からは。

写真:恵山岬

誠に気持ちの良い場所であった。近くには海水面の温泉がある。

写真:水無海浜温泉

写真:恵山

標高617mだが、まるで北アルプスに来ているような景観が広がっていた

写真:道路の行き止まり

恵山のある半島の行き止まりまで行ってみた。将来、半島一周道路が開通する見込みはあるのだろうか

◆ Day6:6月19日(水)晴れ 木古内~松前

自転車走行:82km、自動車走行: 0

木古内8:32~矢越海岸~15:50白神岬~16:28松前 「温泉旅館 矢野」泊

木古内から松前へ。まっすぐ行くと距離が短いので、天気も良いし、矢越海岸という行き止まりの海岸沿いをピストンした。青函トンネル記念館もじっくり見学。

写真:矢越海岸

写真:矢越海岸

行き止まりのところまで。どうして先端に行きたがるのだろう

写真:青函トンネル記念館

写真:白神岬

北海道最南端地点。白神岬は襟裳岬よりも南になる。本州最北端の大間崎よりも緯度は低い。対岸には岩木山が見える。

写真:夕陽をうけながら松前を目指す

写真:松前:温泉旅館「矢野」

◆Day7:6月20日(木)晴れ 松前~江差

自転車走行78km、自動車走行 0

松前(城下見学)9:07~14:42上ノ国夷王山~16:05江差 「港旅館」泊

松前から江差へ。松前と江差は隣町であって容易に行き来できる関係かと思っていたが、陸路ではどうもそうではなかったようだ。鉄道の時代(廃線になって久しいが)、松前は函館と江差を結ぶ江差線の木古内駅から分岐する松前線の終着駅で、松前から江差に行く場合は、松前→木古内→江差という経路になる。

もちろん、直接両者を結ぶ道路は存在していたのだが、バイパス的に改良される前は、山が海に迫って断崖絶壁が連続する海岸線を縫うように走り、季節風が吹き付ける細道であったわけで、積極的に行き来したくはないルートだったと推測する。

自転車で今回走るのにも、隣の集落まで30km以上離れていたりして、天気が良かったから良いものの、荒天であったりしたら大変なことだったと思う。

松前の宿を出て、まずは松前城を見学。松前藩というのはアイヌとの略奪的な交易の下に成り立っていた藩であり、ありがたがって偲ぶような存在ではないと思うのだが、散策した。

写真:松前城(建物はつくりもの)

桜の季節には見事だろう。

写真:松前神社

城内にあるだけあって、開拓地の神社とは趣が異なる。

写真:法憧寺(ほうどうじ)。立派な山門があった。

写真:光善寺

写真:光善寺

松前から北上し、江差目指してひたすら海岸線を走る。

時々、集落が現れる。

旧道があるところは旧道を走る。

写真:「館浜」付近。

写真:原口市街へ

「市街」とあるので、どんな町に出るのかと思って海岸沿いの旧道へ下ってみた。

写真:原口市街

このあたりでは比較的大きな集落であったが廃屋が目立つ。バイパスというか、改良された道路は集落の上を走っている。

写真:原口市街の上を走る道路

改良された道路に戻り、ひた走る。

写真:灯台が見えてきた

写真:日方岬灯台

松前町と上ノ国町の境に「北海道和人文化発祥の地」の看板があった。

写真:町界の看板

上ノ国は北海道で最も早い時期に和人が定住した地であるとされる。

町を見下ろす夷王山には、ここは和人地だと睥睨するかのように鳥居が屹立していた。

写真:夷王山の鳥居

写真:夷王山から眺める上ノ国の町並み

鎌倉時代以降、蝦夷地を支配しようとする和人の根拠地として「館」が築かれたが、そのひとつである洲崎館跡。和人地の象徴的存在として鳥居が用いられることが多い。

*2024北海道ツーリング1:京都=黒埼=青森=木古内=銀婚湯

*2024北海道ツーリング2:銀婚湯=木古内~松前~江差

*2024北海道ツーリング3:江差~貝取澗~木古内

*2024北海道ツーリング4:木古内=小樽=名寄

*2024北海道ツーリング8:天塩川温泉=五味温泉2024北海道ツーリング1:京都=黒埼PA=青森=木古内=銀婚湯 ― 2024/12/25

写真:サロマ湖

「北海道に何がある?」

サロマ湖の展望台で、キャンプ場の管理もしているという地元の老漁師が話しかけてきた。

その哲学的ともいえる問いかけに、うまく言葉が出なかった。

北海道に無いものについては、すぐに気付いた。明治以前の歴史的建造物、古を感じさせる神社仏閣、重厚な民家、箱庭のように隅々まで手入れされた農村景観などなど。

川村たかし「新十津川物語」、開高健「ロビンソンの末裔」、三浦綾子「泥流地帯」、坂本直行「山・原野・牧場ーーある牧場の生活」、佐藤泰志「海炭市叙景」といった小説や池澤夏樹のエッセーを読むことで、北海道や「開拓」についてのある種のイメージは得たが、申し訳ないことに、北海道について、自分として何も具体像が定まらないまま旅を終えてしまった。

自転車で走っていると、耕作放棄地や廃屋、廃校、鉄道の廃線跡、人間の痕跡が失われて自然に呑み込まれていく景色が否応なく目に入ってしまう。日本の広範なルーラルエリアも同じとはいえ。でも、それをもって北海道の記憶とすることにはしたくない。

北海道には何があるのだろう?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2024年6月14日(金)~7月9日(火)の26日間。

自転車走行875km、自動車走行5,634km、利尻山登頂。

宿泊:ビジネスホテル5泊、温泉旅館6泊、旅館/民宿4泊、とほ宿6泊、

テント2泊、車中2泊

北海道への青森往復クルマ移動のgpsログ(スーパー地形)クリックして拡大

北海道内クルマ移動gpsログ(スーパー地形)クリックして拡大

北海道内自転車走行ログ(スーパー地形)クリックして拡大

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆ Day1:6月14日(金)晴れ 京都=北陸道黒埼PA

自転車走行:0、自動車走行:526km

京都自宅10:30=(敦賀から北陸道)=20:30黒埼PA [車中泊]

北海道へはクルマで行くことにした。東北を通って、津軽海峡を渡り、北海道への距離感を感じたかったので。

今回は計画をきっちり固めず、テント泊装備も持参。天気の良い日に太田山神社と利尻山に登るのと、雨中自転車走行はなるべく避ける、というのが基本方針。

自転車は完成したてのグランボアER700Cランドナー、セパレートパニアバッグ仕様。

北海道は広いので、クルマをデポしたところから数泊の自転車ツーリングを実施し、広域移動はクルマでという計画。

写真:今回の荷物、利尻山登山用のザックも

写真:黒埼PAで車中泊、静かで快適に眠れた

◆ Day2:6月15日(土)曇り 北陸道黒埼PA=青森市

自転車走行:0 、自動車走行:496km

黒埼PA6:05=15:08青森 「ホテル2135」泊

車中泊して東北の日本海側の高速道路(自動車専用道)をひた走る。一般道区間はわずかだったので、地域性などあまり感じることはできなかったが、秋田県内の高速道路がものすごく空いていて、今思い返すのに北海道以上にガラガラだったのが印象的。

秋田県内は暑かったが、県境のトンネルを抜けて青森県に入ると、クルマの車外温度計が10度近く下がったのには驚いた。

青森市内のガソリンスタンドで給油。京都から無給油で走れた。走行1,015kmでメーターの燃費表示は18.9km/L.。12年落ちの1800ccガソリン4気筒車で、省エネ走りは意識していない。残りガソリンは8Lで走行可能距離は55kmとメーターにはあった。街中だとリッター7km程なので、間違ってはないだろう。

今回、出発時、ベートーヴェンのピアノソナタを1番から順にかけて運転した。

全32曲あるが、青森には私の大好きな30番のところで到着した。

青森市内のビジネスホテルに宿泊。青森市は漁村がそのまま大きくなったような街という印象。

去年、弘前の古書店で教えてもらった青森の古書店が近くにあったので、北海道と青森に関する地元出版物古書を数冊入手。

◆ Day3:6月16日(日)小雨 青森市=木古内

自転車走行:0、フェリー、自動車走行:67km

青森港8:10=(青函フェリー)=12:10函館港=17:20木古内「クラッセイン木古内」泊

小雨の中、函館山や五稜郭など函館市内観光。サンフランシスコみたいな街(1回しか行ったことないが)かと思っていたが、天気が悪いこともあってか、全然違う印象だった。

北海道新幹線の駅のある木古内のビジネスホテル泊。クルマをデポさせてもらい、明日から自転車ツーリング予定。

写真:函館山より

◆ Day4:6月17日(月)晴れ 木古内=銀婚湯

自転車走行:69km、自動車走行:95km

木古内7:35~道道29号通行止め引き返す~12:42木古内13:22=14:50銀婚湯温泉(泊)

木古内から山間部、峠越えで銀婚湯温泉に向かう予定であったが、通行止め。管理者に自転車なら通れないか電話して聞いてみたが、「何ヶ所壊れているかわからないし羆も出る」と言われて断念。最近道路が崩壊したのではなく、もう何年も放っておかれているみたいだ。トラピスト修道院を見学。

銀婚湯温泉は川本三郎「日本すみずみ紀行」で絶賛されているのを読んで、ちょっと値段は高いが行きたくなった。誠に良い温泉で感じの良い宿であったが、北海道新幹線のトンネル工事のダンプカーが前の細い道路をけっこうな頻度で走っており、騒音と振動が伝わるのが残念であった。

写真:トラピスト修道院

写真:通行止めの道道

写真:通行止めゲート、とても寂しいところだった

写真:銀婚湯(日本秘湯を守る会)

写真:銀婚湯

*2024北海道ツーリング1:京都=黒埼=青森=木古内=銀婚湯

*2024北海道ツーリング2:銀婚湯=木古内~松前~江差

*2024北海道ツーリング3:江差~貝取澗~木古内

*2024北海道ツーリング4:木古内=小樽=名寄

*2024北海道ツーリング8:天塩川温泉=五味温泉京都北山 「久多」の里とオグロ坂、八丁平 ― 2024/12/06

京都市左京区、といっても全くのルーラルなエリア、京都市の北東端に久多という地区があります。京都市への編入は1949年で岩倉、八瀬、大原、鞍馬、花脊と同時期であり、決して昨日今日京都市になったのではありません。もっとも京都市になったからといって、生活上は別に何が変わるということもないのでしょうが、やはり住所が”京都市左京区”であるということは、人々の意識にも何らかの影響を及ぼしてきたのかもしれません。

というのは、私は山陰の地から進学で京都に来て、学生時代オートバイで京都近郊を走りまわったのですが、その時驚いたのが、京都をとりまくルーラルな集落景観が美しいということでした。卒業してからは今日まで自転車で細かく走り回っていますが、その思いを強くしています。乱れて醜くなっている箇所が年々増えてはいますが。

家の造作や周囲の手入れをはじめとして、細やかな気配りから成る集落景観、”京風”ルーラル景観なのかもしれません。

家族にとって気持ちよいと同時に、人に見られることを良い意味で意識している景観という気がします。

京都の寺社仏閣や大店、お屋敷関係の仕事に携わったり、若いときに京都で働くなど、何らかの関係で美しい部分の京都、よいものに触れてきた影響があるのかもしれません。古くは貴人が隠棲してきた鄙の地であったりもしますし。

今回、山岳会のメンバーと朽木から峠道を探索しながら山を越えて久多上の町に降りて宿のある久多下の町まで歩いたのですが、その凜とした集落景観に感動しました。

集落ごとに文化財の紹介も兼ねた案内板があったりとか、なにか文化的な雰囲気が伝わってくるのです。そういえば、久多の花笠踊りは重要無形民俗文化財に登録されています。

翌日は、古道の「オグロ坂」を登って八丁平という自然生態的にも貴重な場所を経由して、そのまま鞍馬まで歩いて帰りました。

- - - - - - - - - - - - - - -

久多上の町、の景観。耕地もよく手入れされています(近年の日本全国そうであるように潰廃した農地もないわけではありませんが)。

久多のそれぞれの地区ごとに、このような案内板があります。イラストの花がいい感じ。地元の方のアイデアなのでしょうか。

久多の大杉。

久多の志古淵神社。この近くに宿があります。

そういえば、久多の地元の方が綴った本が家にあるので、今回、ちゃんと読んでみました。

研究者や旅の人が記した文章よりも、リアルに地元の生活が伝わり、読み応えがありました。昔の人は、ほんとよく働き、生きる力と知恵がすごいと感服します。

今でも手に入るのかと思って検索してみたら、amazonで8000円にて出品されていてビックリ。

今でも手に入るのかと思って検索してみたら、amazonで8000円にて出品されていてビックリ。

民宿「久乃屋」

久乃屋の部屋

床の間。書の意味も教えてもらいました。

囲炉裏で暖まりました

現代ではこのような囲炉裏の造作をすることは不可能と言っても過言ではないでしょう

炭は、近在の花脊産。

部屋も廊下もピカピカに磨き上げられていて、私がこれまで泊まってきた宿の中で、比類するところは思い当たりませんでした。唯一、例外といえるのは、近在の美山荘です。美山荘は義母が大好きで、何度か伺ったことがあり、私の一番好きな宿です。

風呂やトイレは、新しいものに完全に改装されていて、誰でも快適に使えます。

料理の写真はありませんが、地元の食材を地元の調理法で仕上げておられ、料理旅館と名乗れば良いのではないかと感じました。

翌日は、久多からオグロ坂へ。

廃校になって久しい、久多小中学校前の道路にて。

魚が沢山いるらしい久多の川。

オグロ坂といえば、もう30年以上前になりますが、開店して間もない「I’s Bicycle」のツーリングで八丁平側からランドナーで下ったことを覚えています。結構乗車率が高く、楽しかった記憶。久多に降りた時には日暮れ近くになっていて、そこにはI’s Bicycleの土屋さんのクルマ、当時は三菱のデリカ、が待機してくれていて帰路につきました。良い思い出。

オグロ坂

宿を出てから2時間弱でオグロ坂に着きました。途中、いろいろ探索したりしての時間ですが。

オグロ坂、久多側から。

八丁平側から見たオグロ坂。お地蔵さんの祠があります。

オグロ坂を越すと、八丁平湿原です。丹波高地にあっては貴重な高層湿原の位置づけです。

八丁平

八丁平には林道を通す計画がありましたが、広範な市民の反対で中止されました。

かつては自然破壊そのもので荒々しかったであろう林道も、年月を経て周囲と馴染んできているように思いました。

かつては自然破壊そのもので荒々しかったであろう林道も、年月を経て周囲と馴染んできているように思いました。

この後、フジ谷峠(跡)を探索し、大見尾根から杉峠、花脊峠の道を歩いて鞍馬から叡電で帰りました。

◎歩行日:2024年11月16日(土)~17日(日)

◎宿泊:民宿「久乃屋」京都市左京区久多

京都銭湯”わく沸くトレカ大作戦” 参加のこと ― 2024/11/26

2024年10月26日から11月30日の期間限定で京都府公衆浴場業 生活衛生同業組合が表記キャンペーンを実施している。

京都府下全86銭湯が参加し、浴場を巡ってアンケートに答えると”オリジナル・トレーディングカード”がもらえ、さらに引換券に郵便番号を記入して渡せば千社札も。

そして組合加盟銭湯を巡って集めた「異なるカード」10枚を提示すると『湯道 はじまりの湯』プレミアムトレカが進呈されるという内容。

新聞に上記折り込みチラシが入っていて、私も参加することにした。

風呂敷に入浴グッズを包んで、ランニングでお風呂屋さんを巡ろうかと考えたこともあったが実行できずにいて、今回は、主として軽快車や電車で訪問した。

1)太秦温泉:京都市右京区:10月27日入浴

2)日の出湯:京都府舞鶴市:10月31日入浴

3)鹿王湯:京都市右京区:11月6日入浴

4)梅の宮湯:京都市右京区:11月8日入浴

5)衣笠温泉:京都市北区:11月10日入浴

6)寿湯:京都市右京区:11月13日入浴

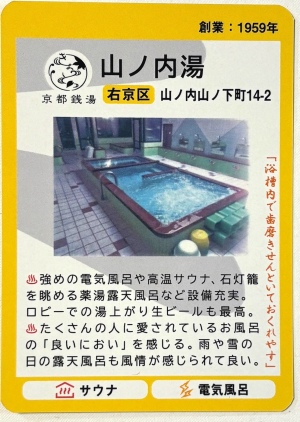

7)山ノ内湯:京都市右京区:11月18日入浴

8)金龍湯:京都市北区:11月20日入浴

9)西院旭湯:京都市右京区:11月25日入浴

10)若の湯:京都府舞鶴市:11月26日(いいふろの日)入浴

カード、千社札とも先着順につき無くなり次第終了なので、上記写真で千社札がないのはそういう理由。

それぞれの浴場に、建物、湯、客層、と個性があって面白かった。

甲乙つける必要はないのだが、どこが一番好きかと問われれば、家の近所の「太秦温泉」。建物と浴槽のバランスがとれており、客層も中庸。

ほぼ全てが天然地下水を使用している。これからも、これまで通り、京都の地下水を使用できる環境であることを、強く願う。

これからも、お風呂屋さん巡りは続けたい。

(追記)

10枚集めて「プレミアムカード」を頂きました。写真は、その裏面。

太秦温泉

京都北山・祖父谷峠をゆく(MTB) ― 2024/11/19

京都北山・祖父谷峠の語源は、小野素風(惟喬親王に侍)の素風からきていると道中の石碑にあったが、京都に都が移る前から若狭から丹波を経て京へと結ぶ古くからの峠とされている。雲ヶ畑と京北町井戸を結ぶ峠で、若狭から御所への最短ルート上にある。

周山から山国への道路には、下の写真の通り「祖父谷峠通行不能」の標識がかつては存在していた。府道として計画されていたのだろうが、ずっと山道のまま残されている。

今春、たまたまロードレーサーで走っていたら、ちょうどその標識を撤去する現場に出会った。

写真:2024年4月まで存在した標識

写真:ちょうど撤去現場に遭遇した(2024年4月)

ハイキングでは何度か祖父谷峠を通過しているが、雲ヶ畑から井戸まで峠をコンプリートしたことはないのでMTBでゆくことにした。

京都市内、賀茂川沿いに上がると、雲ヶ畑に着く。御所の上流にあることから、水を汚さないようにと先祖代々生きてきた人たちが暮らす地区。

以前、賀茂川にダム計画が生じ、広範な市民の反対で計画は中止になったが、ダム建設予定地(雲ヶ畑の下流)付近の土地利用が乱れ、残土や産廃の埋め立て地が出現、菊の御紋ステッカーを貼ったダンプやトラックが行き来するようになった。

北陸新幹線のトンネル工事計画といい、日本国の美を破壊するのが、「保守」側に属するとされる人たちというのが解せない。

雲ヶ畑の惟喬神社。惟喬親王を偲ぶ地は北山にも広範に存在する。神社だけでなく、惟喬親王から杜若(かきつばた)を育てるように仰せつかって、杜若を名乗り地名にもなっている場所とか。

写真:雲ヶ畑の惟喬神社

雲ヶ畑からの林道を進み、ゲートから先はダート。

しばらく走ると林道から別れてシングルトラックになり、祖父谷峠を目指す。

写真:祖父谷峠へ。桟敷ヶ岳との分岐。

若干、押しと担ぎになるが、たいしたことなく祖父谷峠に到着

写真:祖父谷峠

峠を少し降ると、首を切られたお地蔵さんがあった。寛政八年。明治政府による廃仏毀釈の犠牲かもしれない。

京北町井戸へと降る。

写真:祖父谷峠、井戸へ。

林道に出て、やれやれ。

写真:林道に出た

普段見たこともない大型特殊車両に出会った。

写真:日吉町森林組合の作業車

走ってきたシングルトラックも府道61号ということか。

写真:井戸に降りてからの標識

なるべく旧道や集落の中の道を走る。

写真:可愛らしい茅葺きの納屋

上桂川の沈下橋を渡って、土手を走る。

写真:上桂川の沈下橋

時代祭の先頭を飾る山国隊改め維新勤王山国隊の山国神社。丹波国山国郷の山国隊は因幡国鳥取藩に付属し、官軍に属し戊辰戦争に出兵した農兵隊。

写真:山国神社

上桂川沿いにはダートの道が続いていた。

写真:上桂川沿い

周山街道に出て、いつものように栗尾峠の旧道(トンネルができたので自転車と歩行者用道路になっている)を走り、川端康成「古都」の舞台である中川を通過。

写真:中川、北山杉の碑。

写真:中川の集落

写真:中川の「北山銘木協同組合」の建物

高雄からは御経坂の旧道を久しぶりに走った。

写真:御経坂の旧道

御経坂を下って長刀坂へ。

写真:長刀坂

長刀坂を下ると、広沢池に出る。夕暮れの愛宕山を眺めて、家路へ。

写真:広沢池

◎走行日:2024年11月6日

◎使用自転車:コメンサルMTB

◎峠:祖父谷峠、栗尾峠、笠峠(トンネル)、御経坂峠

◎行程:自宅9:15~9:48北大路大宮~10:11柊野~10:40雲ヶ畑~11:20雲ヶ畑(洛雲荘前)~12:27祖父谷峠~13:33井戸~14:16周山~14:40栗尾峠~15:15中川~15:40御経坂峠~16:02広沢池~16:20自宅

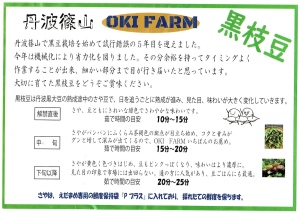

WINDCOG(ウインドコグ)で丹波黒豆 ― 2024/10/29

今年も丹波黒豆を分けてもらいに篠山へ行ってきました。

小径折りたたみ車の「ウインドコグ」で。

国道9号線、老丿坂を避けて、いつもの六丁峠、保津川沿い。

六丁峠、急坂ですが42×28が最大ローギアで問題ありませんでした。20インチですし。

保津川沿いを走って亀岡へ。ダートもそこそこあります。20×1/8のタイヤ6気圧。最近は700Cロードでも6気圧以下にしていますが、小径で細いタイヤなので仕方ありません。小径高圧なので、ダートは無事通過すること優先の走りになります。

亀岡盆地に入って、保津川を沈下橋で渡ります。

ちょうど保津川下りの舟が通過。外国人観光客が「ブラボー」と叫んで通過していました。ほんと、楽しそう。

ちょうど保津川下りの舟が通過。外国人観光客が「ブラボー」と叫んで通過していました。ほんと、楽しそう。

亀岡。国道沿いはロードサイド店ばかりですが、実は落ち着いた街並みが旧道エリアには広がっています。ちょうど「亀岡祭り」の準備で軒先には提灯が飾られていました。

亀岡祭りを以前見に行ったことがありますが、ちょうどよい人流と規模で、気持ちよく夜風に吹かれてそぞろ歩きできました。自宅(京都市右京区)からは、京都市内中心部に出かけるよりも、山陰線で亀岡に行くほうが所要時間が短いですし。

山鉾を持つ町内では、その準備中。

山鉾を持つ町内では、その準備中。

亀岡市街も旧道で抜け、湯ノ花温泉のところから、谷性寺へ。

明智光秀ゆかりの寺とされ、桔梗が有名ですが、この時期には誰もいませんでした。

明智光秀ゆかりの寺とされ、桔梗が有名ですが、この時期には誰もいませんでした。

養玄寺への小径も、自転車で走るのに最高。

旧 山陰道を走ります。クルマはバイパス化された国道372号を走るので、交通量少なく、誠に快適です。

旧街道沿いには、愛宕灯籠もあります。建立は文久年間。

天引の集落も旧道を走りました。天引トンネルを抜けると、丹波篠山市域です。

地元の方に弟子入りして今は丹波黒豆生産者になっている、元会社の同僚のお宅に着きました。

黒豆を3袋分けてもらいました。

黒豆の畑(この方の畑ではありません)。

近くにある、国鉄篠山線の終着「福住駅」跡を、今年も見学しました。

帰りは原山峠で。ガレたダートで、小径車には厳しい道ですが、パンクもせず無事走り抜けました。

峠を下ったところの集落。

大きな茅葺き屋根が遠くに見えたので、立ち寄ってみると摩気神社でした。

神社の入り口近くには、立派な倉庫が残っています。

自走で帰ろうかと思いましたが、せっかくの小径折りたたみ車なので、園部から輪行にしました。

輪行袋の中はこんな感じで折りたたまれています。

◎走行日:2024年10月24日(木)

◎使用自転車:WINDCOG

◎行程:自宅8:40~9:04六丁峠~10:00保津小橋~12:37丹波篠山市安口13:15~福住散策13:35~14:15原山峠~14:40摩気神社15:05~15:30JR園部駅=(山陰線)=嵯峨嵐山駅

◎峠:六丁峠、天引トンネル、原山峠

◎走行キロ:70km

WINDCOG(ウインドコグ)小径折り畳み自転車のこと ― 2024/09/15

写真:リクセンカウル・オールラウンダーツーリングバッグ、純正シートチューブバッグ用専用ケージ、前マッドフラップ(社外品)、CAT EYEランプホルダー装着例。

折り畳み自転車で目にしがちなのは、ホームセンターや通販で売られているような粗悪品が錆だらけで放置されていたり、そんな元々走らなくてしかも整備されてないものをギコギコ苦しそうに無理やり漕いでいる姿。

時々、輪行ツーリングする人にも出会うが、ランドナーを愛用している私は、つい「もっとツーリングに適した自転車があるのに」と思ってしまう。こんな私の方が世間的には少数派で、ランドナーの輪行を知る機会もなく、知っても敷き居が高いように思い、相談や購入できるショップも近くになく、折り畳み車を選択する人が多いのだと推測する。

折り畳み車とは、似ているようで別だが、「ミニベロ」と称される小径車というジャンルがあり、こちらのほうは、自転車趣味の人が1台は持つのがたしなみのように思われていた時代があったかもしれない。例をあげると、有名フレームビルダーが手がける小径車など。

私も、ランドナー、スポルティーフ、レーサー、MTBとそれぞれ楽しむ中で、小径車が欲しくなり、BSモールトンを20年以上前に購入した。

あと、この方たちが小径車、折り畳み車の本流であってほしいが、折り畳み小径車のメカニズム的なものや制限がある中でのパフォーマンス最大化を探求して、小径車を究めようとする人たち。

そういうスピリットを感じたのが、今回とりあげる「WINDCOG」。

折り畳み小径車について尋常になく探求している人が作り上げた逸品だと、直感的に思った。

ツーリングを念頭につくられ、泥よけが標準装備というのが素晴らしい。前後キャリアも専用品が日東の制作で存在しているなど、レベルの高さが推測される。

こういう製品は、あるうちに購入しておかないと、採算的に最初のロットが終了したら再生産はないかもしれないという心配もあって、購入することにした。

ちょうど、会社員時代にある意味縁のある「ナニワ銀輪堂」が扱い店だということもあるし。

想定用途としては、例えば京都から阪神間の美術館を巡るとか、走行時間以外をそこそこ費やすミニトリップ。一日に何回も輪行する場合とか。もちろん、気楽なワンデイ輪行ツーリングも。

いくら苦でないといってもランドナーで輪行して駅前で組み立てると、もっと長距離、峠の向こうまで走りたくなってしまうのは目にみえている。走行時間以外が長いと、フラストレーションがたまりそう。

と前振りが長くなってしまったが、とにもかくにもウインドコグという折り畳み小径車を購入し、いつものルートを走ってみたので、そのインプレッション。

コースは京都の保津峡から愛宕山の裏を走る山間の道で、途中に急勾配の峠がある。

その峠での上り下りで、これまでも多くの自転車を評価してきた。ロードレーサーからMTBまで。もちろん、ランドナーも。

ウインドコグについては、一言、何の不満もありません、ということ。

とても良心的な価格で販売されているので、パーツはこれまで私が使ったことのないようなメーカーのものばかり。

ブレーキがテクトロというメーカーで、ダイアコンペ製品に交換したかったが、購入時にその旨を頼んだところ、メーカー在庫を切らしている、とのことでそのまま使っている。

クランクも聞いたことのないメーカーのもので、どうかなあ、と思ったがシルバーパーツというのが今や絶滅危惧種になっていて、デフォルト製品のデザインも決して悪くないので、そのまま使っている。デフォルトのサドルも快適。

変速関係も、デフォルトで全く問題ないので変更する気持ちはない。ギア比も、いつもの急勾配の峠を登るのにも適切(最大ローが42x28、20インチ)で、全く問題ない。

ペダルだけは、三ケ島製品に替えた。

パーツの選定もよく考えられていて、「失礼しました、ほんと良く考えられていますね」というのが感想。専用輪行袋もよく考えられていて、感服した。

ライディングポジションも、ばっちり(私の身長は175cm)。

小径車にありがちな、短いホイールベースということはなく、実測で97cm。私のロードレーサーのひとつ(700C)と1.5cmほどしか変わらない。車輪の大きさが違うので、その差が有意なものなのかどうか、フレーム設計の知識がない私にはわからないが、乗車感覚としては違和感がない。視覚的にはホイールベースはもっと短いかと思ったが、そんなことはなかった。

というわけで、散々自転車三昧してきたけれど、このウインドコグの場合、完成車状態で全く問題なく、気持ちよく走れる。

唯一、手を入れたいのは、やはりブレーキ。実用上テクトロのデフォルト製品で問題ないが、感触という点では、感動がない。

私にとってカンパ・コーラスのブレーキフィーリングが大好きで(ブレーキ単体で決まるものではなくフレーム・ホイール・タイヤ等とのマリアージュではあるが)、峠の下りでコーラスのブレーキを使用する度に、この感触のためにもう一度坂を登りたいと思ったりするが、そこまで求めることはなくても、もう少しジワっと効く感じ、入力に対するリニア感が欲しい。ブレーキシューだけでも替えてみたい。

写真:いつもの場所で。WINDCOG。

写真:ウインドコグ。この位置のボトルケージで、舗装路走行中にロングサイズのボトルが落ちてしまった。通常サイズなら問題ないか。

写真:ウインドコグのドライブトレインと折り畳み機構

写真:ウインドコグのリアエンド廻り

<追記>

フロントハブのところの凸部(磁石付)とリヤハブのところの凹というか穴とを合わせて折り畳んだ後、組み立てるときになって、その2つがなかなか外れない事象が生じた場合には、アーレンキーで後ろハブのアクスルをちょっとだけ回すと結合部の角度が変わり、スムーズに折り畳み、外しができます。

「外れやすい」というクレームがあったからか輪行袋にはそれ対応用の小さい部品が付いていましたが、私は使っていません。かえって面倒ですし、私は古チューブ(細いラッテクスチューブが最高ですが、ブチルチューブでもOK)でハンドルと折り畳み状態の前と後ろを結んで、かっちりズレないようにしています。チューブで結ぶなどほんの10秒位のものですから)

<追記2>

ナニワ銀輪堂に、ウインドコグ純正のシートチューブバッグを受け取りに往復自走で行ってきました。京都から大阪大正区には、桂川、淀川のサイクリングロードを走って不快な道を走ることなく行けます。往復で120km。

往路は凄い向かい風。インプレッションには最適です。上り坂は先日の走りで体験して、全く問題ない受け止めでして、平地の向かい風はどうなのか興味がありました。

走らない自転車というのは、自分の入力に対して、期待よりも前に進まない自転車。後ろタイヤがスローパンクしてるんとちゃうか、とかチューインガムが張り付いているんとちゃうか、みたいな感じ。軽量なカーボンロードフレームでも、その点で気持ちが良くなく、すぐに手放したものもあります。

ただ、体感的には遅いようでも、タイムを計ってみたら実は速かった、という自転車もあります。そういう自転車は私の経験上ではフレームやホイールが自分にとって固い自転車。ブリヂストンのアンカーのロードレーサーがそうでした。

競技に使うわけではなく、ツーリングで使う分には、踏んで気持ちよく、踏み続けても疲れない、一生懸命踏むと速いけど筋や筋肉が痛くなる自転車でない、のが良いです。

強烈な向かい風できついけど、踏む分には不快でない、そういう自転車が良いです。

その意味では、今回のウインドコグは、大丈夫でした。

GPSのログを帰宅後に解析すると、今回、平地を往復120km走ったのですが、帰りは追い風の区間が少しあった程度ですが、実は時速30km以上は、ほとんどありませんでした。

踏み味は軽く、スムーズに走っているようでも、それが小径車だからどうかはわかりませんが、ウインドコグは時速20km〜30kmで巡航するには気持ちよい、実は30kmで走っていてもそれ以上スピードが出ているような気にさせてくれる自転車です。

時速30km以上で巡航したいという用途ならば、やはりロードレーサーでしょうが、荷物を積むとか諸々考えるとツーリングにはどうかな、と思います。サポートカーがつくスポーツライドならいいのでしょうが。

誤解のないように記しておくと、ウインド・コグが時速30km以上出ないとかそういうことではなく、私の脚力との関係でそうであったということ。下りでは時速40km以上でもしっかり走りますし、高速安定性に問題があるわけではありません。小径車であることのネガは感じません。

ランドナーならロードレーサーほど高速巡航に特化しているわけではないけれど、あらゆる面で守備範囲が広いと思います。

ところで、小径車でいうと、ブロンプトンが有名で、走っている人に時々会いますが、ブロンプトンの巡航速度というのは独特というか、押し並べてのんびりのように思います。だからといって、本人がそれで楽しんでいるのを他人がとやかく言う必要はないですし、それが自転車のせいなのか、そもそもブロンプトン愛好家というのがのんびり走る嗜好性をもった人ばかりなのか、そのへんはわかりませんが、出会う度にそうなので、不思議に思います。旅の手段にブロンプトンを選択するのではなく、愛用のブロンプトンで走るのが目的であるのかもしれず、その気持ちはよくわかります。

平地と坂道を走った、私なりのインプレッションとしては、時速30km位で走るのにはウインドコグは気持ちよく、アゲンストな状況でもペダルが踏める。荷物の搭載も工夫されているので、ロングツーリングにも対応できるのでは、小径車なのでフロントサイドバッグにすれば重心が低く、地をはうような走行感覚が得られるのではないか、というところです。タイヤがやはり小径であるのと、太くないので、42Bランドナーのような、どっしりした安定感は得られませんが。

写真:大阪・与謝蕪村生誕地

写真:大阪・中之島公会堂

<追記3>

その後の改造

1)ブレーキシューをシマノ アルテグラ用 に交換・・・テクトロのブレーキシューはシマノのとほぼ同サイズなのか、特に調整することなく簡単に替えられました。シマノのシューは屋根裏収納庫にあった取得時不明のものですが、問題なく使え、ブレーキング時の感触もくいつきのじわり感が出てよくなりました。

2)サドル交換・・・ウインドコグ純正のシートチューブバッグを装着する際には、サドル下にストラップを通すのですが、デフォルトのサドルはその部分がスリムでストラップを通すのに少し手間取る(ちゃんと通りますが)こともあり、これも屋根裏収納庫から救出したベルトゥの革サドルに交換しました。デフォルトのサドルで不満はありませんでしたが、やはり革サドルのほうがしっくりきます。イデアルやブルックスよりもスリムなのでウインドコグには似合うと思っています。

3)ボトルケージ・・・20年以上前に購入したミノウラのペットボトル用のケージにしました。飲み口のところにゴム製のストッパーがあるので確実にボトルを保持できます。

最近のコメント