グランボア デモンタブル輪行方法に開眼 ― 2021/11/12

デモンタブル輪行というのは、フレームをトップチューブとダウンチューブのところで分割するやり方。専用のジョイントでワイヤーも分割金具で処理。

写真:グランボア650Bデモンタブル

デモンタ輪行を楽しんでいる諸兄には、釈迦に説法であろうが、私の場合、実はデモンタ車を所有していながら、肝心の輪行には、もうひとつ及び腰なのであった。

なぜかというと、フォーク抜きやグランボアER輪行に慣れていて、それで十分であって、フォーク抜きのスリムでコンパクトなのが好きだから。

時間については、デモンタ輪行も練習を重ねて習熟すれば、問題ないのだろうが、なかなかその機会をもたなかった。

輪行を実践する場合、組み立てよりも、分解して輪行袋に詰める作業のほうが、重要である。列車の到着時刻の20分前にようやく駅に着き、果たして無事、乗れるのか。次の列車は2時間後、なんていうこともありうる。もっとも、次の列車が3時間後であったりすると、絶対に乗り遅れないようにコース取りをするのであるが、予期せぬパンクとか諸々の事情で、切羽詰まる可能性は考慮にいれておかないといけない。

グランボアデモンタ輪行のやり方については、2016年のグランボアカタログに「輪行手順(フォーク抜き、デモンタブル、ER方式)」が掲載されており、そのコピーを輪行セットに入れているので、それを見てやるのであるが、デモンタ方式で車体を分割してから、前部分を「中袋に入れる」というところが、なかなか難しかった。ハンドルは中袋から飛び出してもいい図解なのだが、私の場合、混乱が生じがち。

このままではいかんと思い、本日、自宅でじっくりデモンタ輪行に取り組んだところ、開眼できた。

中袋に入れるコツは

1)地面に中袋を広げ、分割車体もペタンと置いて、位置決めする。・・・フォーク抜き輪行の場合でも「アルプス式」の場合は、地面に車体を置くようであるが、私は京都の「ヤマネ式」でフォーク抜き車体を立てたままでストラップで固定するやり方でずっとやっているので、デモンタの場合も、車体を立てたままやろうとしていたが、車体を寝かしたほうがよい。赤のダーマトグラフで中袋の内側に、位置決めの注意書きやフォークの位置を記入しておいたので、次回からは忘れることなく、できるはず。

2)最初に、中袋の角の補強がしてある部分に、トップチューブの分割された部分をあわせ、そこに位置決めする。そこを基準にして他の部分を中袋に収め、ファスナーを閉じる。そうすれば、私のフレームサイズは560mmだが、中袋に全部収まった。

中袋への収納さえできれば、あとは簡単。外袋は余裕の大きさなので、ピチピチになることなく、容易に袋に入る。

写真:外袋に入れた完成形

写真:外袋のファスナーを開いた状態。こんな形で収まっている

写真:中袋を真ん中にして3点で縛るので、幅は大きくなる

写真:後ろの部分で30cmほどあるので、フォーク抜き輪行と比べてスリムではない。

写真:幅があるぶん、安定して自立が可能

グランボアのオリジナル輪行袋は、在庫限りとのことなので、新たにデモンタ輪行に興味のある方は、ナニワ銀輪堂の「カンビックス方式」(トップページ→新品パーツ→輪行パーツ)等を検討してみてもいいかもしれない。 以上

ナニワ銀輪堂「リンカー」でデモンタブル輪行 ― 2021/11/17

グランボアのデモンタブル用オリジナル輪行袋は「在庫限り」なので、別の方法も試してみた。

写真:「リンカー」

写真:「リンカー」

写真でみると、大きく見えるが、実際は45gの小さくて軽いパーツ。

前後輪のクイックレリーズをリンカーに接続して、リンカーが間に入ることによってデモンタで分割した2つのフレームが接触せずにコンパクトにまとまるアイデア商品。

同じく「カンビックス」というデモンタ輪行パーツがあり、そちらはクイックリリースレバーの反対側の軸受部分を「カンビックス」に交換して、カンビックス同士で結合する方法。私は、BSモールトンの輪行に使っているのでご参考まで。

「カンビックス」で問題ないのだが、せっかく「リンカー」も商品化されているので、使ってみようと思った次第。クイックの軸受をオリジナルのままで使えるというのがメリット。一方「リンカー」を装着する際には、クイックの弦巻バネを外すように書かれているので、弦巻バネの紛失に要注意なのと、そこでひと手間かかる。

ナニワ銀輪堂のオリジナルのやり方では、前後車輪とクランクとが地面に接し、上からかぶせ式の輪行袋を用いる。「ヨーヨー」というクランク装着型補助輪も使えば、転がして輪行できるという。

私は、輪行で駅の構内ぐらい担げばよい、と思っているので、「ヨーヨー」を使わないとすると、クランクが地面にこすれてキズがつくのではないかと心配になった。

それと、かぶせ型の輪行袋(モンベル製品など)を上からかぶせて用いると下が空いているので、なんというかパンツを履いてなくて下がスースーするような気がして、やはり普通の輪行袋を使いたい。

そんなわけで、タイヤを上にしてパッキングしてみた。

「リンカー」使用時の自分なりのコツとしては、ステムのアーレンキーを緩めるときにハンドルが自由に動く状態にしておくこと。ハンドルがうまく収まる角度に自由に動かしながら「リンカー」の合体所作を行って、適切な位置にハンドルが定まってからアーレンキーでステムを固定すること。

写真:「リンカー」使用のデモンタブル輪行パッキング例

写真:「リンカー」を使用した接続部分。チェーンがロー側に落ちてしまっているのはご愛嬌。

サドルとハンドルが地面部分で支えるので、サドルカバーは是非もの。

写真:「リンカー」輪行下部前部

デモンタ分割したトップチューブも地面側なので、保護用に古チューブを切ったカバーを装着。ちなみに地面に付かない部分にも古チューブカバーを付けた。黄色のテープを巻いているのはトップチューブ用とダウンチューブ用カバーを見分けるための印として。

写真:トップチューブ保護のための、古チューブカバー

オーストリッチのロード用輪行袋に、問題なく入る。

写真:オーストリッチ ロード用輪行袋(ファスナー開閉式)に入れた状態

写真:もう一度、袋を開けてみた図

というわけで、「リンカー」を無事、使ってみた。実用性からいえば、やはり「カンビックス」のほうが簡便かもしれないが、そこはお好み。多様な選択肢、価値観が担保されることは、輪行のみならず、世の中全体でそうあってほしいし、そうあるべきだ。

ちょっと大阪市大正区へ、「リンカー」を買いに ― 2021/11/17

先日、ちょっと大阪市大正区の「ナニワ銀輪堂」へ、デモンタブル輪行のアイディア商品「リンカー」を買いに行ってきました。

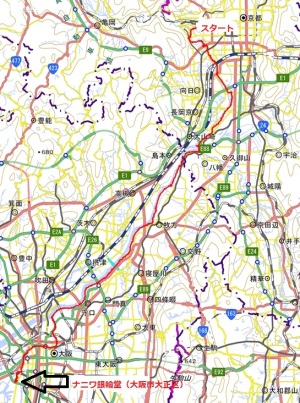

私の住む京都市右京区と大阪市大正区というのは、とても離れていて、行くには排気ガスや自動車の脅威に怯えながら走らないといけないと思うのかもしれませんが、実は交通ストレス僅少で気持ちよく走行時間3時間ちょっとで着くのです。

嵐山起点のサイクリングロードから淀川左岸のサイクリングロード、大川沿いに大阪市中之島を通って木津川(奈良京都のいわゆる木津川とは別の)の縁で、大正橋に突き当たる、というコース。

また、大阪市大正区というのは、岸政彦・柴崎友香「大阪」河出書房新社2021 で描かれていて、とても感じ入ることもありました。私は30年以上、「大阪」に通っていますが、大阪について語るには極めて狭くて小さな経験しかないわけで、本を通じて、フィールドを歩いたり自転車で通るだけではわからない世界が広がります。

自宅を出て約55分で、三川合流地点(桂川と木津川と宇治川が合流して淀川になる)の御幸橋(ごこうばし)に着きました。自転車は1987年に購入したTOEI650Aランドナー。

写真:御幸橋にてTOEI650Aランドナー

御幸橋からの淀川左岸のサイクリングロードは道幅も広く、嵐山サイクリングロードよりも時速3km以上ペースが上がります。大阪に近づくと、バイクやクルマ侵入防止の柵を通過するのに、ほぼ止まらないといけない箇所が増えますが、ほぼノンストップで気持ちよく走れました。

御幸橋から約1時間15分で「毛馬の閘門(けまのこうもん)」。淀川と大川の分岐です。

サドルの後ろの輪行袋は「ヤマネオリジナル輪行袋」。

写真:毛馬の閘門

大阪城の近く、天満橋で昼食をとり、中之島へ。会社の横を知り合いに出会わないように祈りながらヒソヒソと走りました。

写真:大阪市中之島公会堂前にて

写真:勤務先の横をヒソヒソと走る

中之島も公会堂や美術館があるあたりと違って、西の方へ行けば、工業地帯というか街全体がマッシブな感じになります。昭和橋(せうわはし、と表記。戦前のものなので)のリベットがすごい。

写真:「せうわはし」

写真:「せうわはし」

京セラ大阪ドームの川向へ

写真:京セラ大阪ドーム

そこは、大正区、「岩崎運河橋梁」の存在感がすごい。どうして、あんな四角い橋梁なのでしょう?とても印象的。他で見たことがない景色。

写真:岩崎運河橋梁

ナニワ銀輪堂も岩崎運河橋梁の近く。

防潮堤もマッシブ。

写真:岩崎運河橋梁と防潮堤

写真:防潮堤

写真:ナニワ銀輪堂(午後2時から開店で、開店前の様子)

お目当ての「リンカー」を分けてもらいました。

写真:「リンカー」

どのように使うものなのかは

をご覧ください。

帰りは、JR大正駅から輪行にしました。

※走行ログ(クリックして拡大)

おしまい

峠の箱庭、「能勢」 ― 2021/11/21

5万分の1地形図を眺めていると、峠の記載が多いエリアというのは、日本の各地にある。京都北山エリアや「能勢」も、そのひとつ。

国土地理院がどういう基準で地形図に記載する峠名を定めているのかは知らないが、モータリゼーション以前から人や物資の往来に使われて、地域で認識されている箇所なのかもしれない。山道を越えて往来が必要な何かがあり、文化も伝播し、歴史的なものが多く残るエリアに多いといえるだろう。近年に開削された道路では、峠状の部分があっても、新たに命名されることはないと思う。

「能勢」は摂津の国の最北部、今でいう大阪府に属する。

「能勢電鉄」という私鉄が阪急宝塚線「川西能勢口」から延びているが、今回いうところの「能勢」には通じていない。通常、鉄道の会社名や路線名は、出発地や到着地を使うことが多いので、不思議に思っていたが、能勢電鉄の終点の「妙見口」駅は、以前は「東能勢村」であったので、齟齬はないのだろう。

今回いうところの「能勢」は、現在の行政区の能勢町とする。

単純ではない盆地状の地形。このエリアは、幕藩体制時、旗本領と藩領が入り組んでいたこともあってか、現在に続く市町界もわかりにくい。単純に分水嶺できれいに行政区が別れているわけではない。複雑な所領関係が多くの峠名を生んだのかもしれない。

今回、自転車で地形図記載の峠を全部回ってみることにした。

地形図記載等の峠は下記のとおり。括弧内は標高。

[南を接する豊能町と]

・野間峠(476m)

・大槌峠(295m)国道477号線

[北西を接する丹波篠山市と]

・天王峠(499m)国道173号線

[北を接する亀岡市と]

・ひいらぎ峠(272m)国道477号線・・・地形図には何故か記載がないが、峠には石柱があり関所もあった場所でもあり、記載。

[能勢町内の峠]

・はらがたわ峠(559m)

・浮峠(280m)

・篠口峠(288m)

・暮坂峠(312m)

・逢坂峠(302m)あいさかとうげ=相坂峠

・明月峠(269m)

・坂井峠(309m)

・仏坂峠(310m)

・猪ノ子峠(275m)

・堀越峠(385m)

以上、14の峠。

■DAYS1:2021年10月30日(土)

*使用自転車:グランボア650BランドナーOyakata

*行程:自宅~JR嵯峨嵐山駅=(輪行)=JR園部駅~福住~天王峠(499m)旧道~はらがたわ峠(559m)~浮峠(280m)~坂井峠(309m)~猪ノ子峠(275m)~野間峠(476m)~堀越峠(385m)~ひいらぎ峠(272m)~亀岡~老ノ坂~自宅

*走行キロ:99km

※走行ログ(クリックして拡大)

山陰線、嵯峨嵐山駅から園部まで輪行。

写真:輪行の車内

写真:園部駅

園部駅をスタート。どちらに向かっても走り良いフィールド

写真:園部駅から、しばし走ったところ

天引峠(トンネル)を越えて、福住へ

写真:福住の電器屋さん

福住から天王峠で能勢を目指す。

写真:天王峠(旧道)、関所跡

写真:天王峠

峠には、阪鶴国道開通記念碑があった。碑文は旧道を向いているので、隧道ができたのはその後のこと。

写真:阪鶴国道開通記念碑

峠(今の道はトンネル)を越えると、能勢町の歓迎看板。

とはいえ、実は能勢町への行政区画の境は、旧道の峠のずいぶん下にある。このエリアは歴史的に所領が入り組んでいて、今に至るまで境界は複雑。

写真:現在の行政区画での能勢町境界

はらがたわ峠への途中に、興味をひく建物があったので止まってみると昼食も可能だったので、一休み。

写真:ラ・メゾン・ド・プロヴァンス

「ラ・メゾン・ド・プロヴァンス」というお店で、プロヴァンス風リゾットが美味であった。

写真:「ラ・メゾン・ド・プロヴァンス」

写真:はらがたわ峠

はらがたわ峠からのダウンヒルは、山深い感じで気持ちよかった。

次の浮峠は、まさに箱庭的な峠。

写真:浮峠

次の坂井峠は、平成6年発行の5万図では車道は無い。その後車道が開通したということ。

写真:坂井峠

次の猪ノ子峠は、以前走った時には不気味な印象だった。下からみると、斜めに道が登っているのが見えるが、なんか荒廃している感じだった。

今回は、天気がいいこともあってか、不気味な感じはしなかったが、途中の老人施設の先は相変わらずダートになった。

写真:猪ノ子峠、迂回をすすめる看板

走っていくと、歴史を感じさせる石造物があり、ツーリングのフィールドとして良い雰囲気であった。先刻通過した、坂井峠が遠望できた。

写真:猪ノ子峠道より望む、坂井峠

写真2点:猪ノ子峠道の石造物

峠を下って、天然記念物の「野間の大ケヤキ」

写真:野間の大ケヤキ

次は野間峠。今回の峠の中で、いちばんハードな峠であった。

写真:野間峠(トンネル)

能勢からの上りはきつかったが、峠を越すと、すぐに集落。しばらく走って堀越峠を目指す。本来、堀越峠は東から能勢への入り口の峠のような気がするが、峠の東にある杉原という集落が能勢町のため、町内の峠に今回は分類した。

写真:堀越峠

峠を下って、歌垣地区を北上して、亀岡市との境の、ひいらぎ峠を経て、帰宅。

写真:ひいらぎ峠

■DAYS2:2021年11月20日(土)

*使用自転車:TOEI650Aランドナー

*行程:自宅~老ノ坂~亀岡~ひいらぎ峠(272m)~篠口峠(288m)~暮坂峠(312m)~相坂峠(302m)~仏坂峠(310m)~大槌峠(295m)~名月峠(269m)~宿野~畑野~亀岡~老ノ坂~自宅

*走行距離104km

※走行ログ(クリックして拡大)

今回はひいらぎ峠から能勢に入る。

写真:ひいらぎ峠の能勢町看板

写真:ひいらぎ峠

旧道を走って篠口峠を目指す。篠口峠は、地形図で破線なので、ちゃんと通れるか心配したが、よく刈り込んではっきりした良い道であった。押しで歩き。

写真:篠口峠入り口

写真:篠口峠道

写真:篠口峠

峠を下るとあっけなく舗装路に出るが、その手前に名前の通りの篠の箇所があった。

写真:篠口峠道

舗装路に入って北上する。気をつけてないと通過しそうになるのが、暮坂峠。

写真:暮坂峠

次は相坂峠。規模は大きくないが、まあ峠らしい峠。峠の箱庭というのにふさわしいかも。

写真:相坂峠

峠を下って、古い道を行く。

橋の名称の手彫り感が素敵だ。

写真:月形橋

写真:ひずめはし。牛馬が通行する道だったのだろうか。

そして、仏坂峠への道に入る。よい感じ。

仏坂峠には、ちゃんと仏様関連の石造物があった。

写真:仏坂峠

その次は、大槌峠へ。川西能勢口からの直通ルートで現在では能勢へ入るメーンだろう。

写真:大槌峠

一庫ダムの知名湖岸を走って、再度能勢町に入り、今回の峠めぐりの最後は名月峠。

写真:名月峠

写真:名月峠、名月姫の説明板

写真:名月姫の墓(中央が名月姫、左右は配偶者と父親)

峠からは旧道を下った。旧道だと、名月橋に出会った。

写真:名月橋

宿野のお店で昼食をとり、そのまま北上して亀岡市広野に抜けた。能勢町と亀岡市の境には、特に峠の名称はついていない。

写真:能勢町宿野と亀岡市広野の境

広野からは、以前チームの練習会でよく走った道があるが、旧道を探して走ってみたら、まことに雰囲気の良い、ツーリング向けのよい道が残っていた。

写真:亀岡市広野

今回も、同じく、亀岡から老ノ坂で帰宅。

次々に峠をクリアしていく醍醐味と個性を味わえた、ショートツーリングであった。明辺鉱山・神子畑選鉱場・1円電車(跡) ― 2021/11/22

廃墟、失われたものを想って、それを観光資源にするのは、ヨーロッパ人と日本人ぐらいではないかと書いていたのは村上春樹だったような記憶があるが、定かではない。

失われたものについての感情が人類の多くに共通なものなのかどうかは判らないが、かつて錫や銅の有数の鉱山であった但馬の明延(あけのべ)鉱山と神子畑(みこばた)選鉱場を想い、その2箇所を結んでいた「1円電車」跡を訪ねてみた。

写真:運賃が1円なことから、「1円電車」と呼ばれた、鉱山鉄道。神子畑選鉱場跡。

昭和61年(1986年)発行の国土地理院5万分の1地形図には、路線が載っている。

写真:5万図「大屋市場」昭和61年発行 (クリックして拡大)

和田山駅をスタートし、法道寺から畑峠(地形図には記載なし)を経て、建屋川(たきのやがわ)沿いに標高を上げ、カカナベ峠、明延へ。

写真:和田山町法道時のお地蔵さん

写真:畑峠

いつもは北近畿自動車道で通過している養父IC付近。建屋川と畑川の合流点付近。

写真:養父IC近くの橋

カカナベ峠は近年、車道が開通した峠

写真:カカナベ峠への道

写真:カカナベ峠

いよいよ明辺へ。鉱山が盛んな時代に潤ったのか、大きな家が手前にあった。

明辺地区に入ると、いきなりかつての鉱山住宅(跡)が飛び込んでくる。

写真:明延の鉱山住宅跡。閉山後は市営住宅に使われていたとのこと。

写真:鉱山住宅跡。ここにも生活があった。

写真:明延、ガソリンスタンド跡

写真:明延、1円電車

写真:明延、1円電車

写真:明延

鉱山関係の建物は、ほとんど取り壊されているが、唯一残った浴場のたてもの

写真:明延、第一浴場(跡)

鉱山の中心地だったところ。インクライン跡が残っている。

写真:明延鉱山中心地(跡)

1円電車の踏切も塗り直されて残っていた。正面の蓋が1円電車のトンネル

写真:1円電車踏切跡とトンネル跡

地形図にある、鉱山中心地から奥の、行き止まり坑道跡らしきところまで、行ってみた。

写真:車道が通じるドンツキの坑道跡

坑道跡のところ。大きな建物があったのだろう。

写真:建物跡

1円電車なら明延から神子畑までトンネルで直通だが、今では明延から神子畑までは峠を2つ越えないといけない。傾斜も適当で、とても気持ち良く走れる道だった。

写真:1つ目の峠、富士野トンネル

写真:2つ目。傘杉トンネル

写真:神子畑小学校跡

写真:神子畑選鉱場跡

神子畑選鉱場からは下り坂をスイスイ走ってJR播但線新井駅へ。

神子畑から新井駅へは、かつて「明延神新軌道」という鉱石輸送の鉄道が1889年から1957年まであったことを知った。

写真:JR播但線新井駅

新井駅から輪行して帰ろうかと思ったが、播但線沿いに旧国道が和田山まで続いているので、そのルートを走って和田山駅まで大正解であった。

■走行日:2021年11月13日(土)

■使用自転車:TOEI650Aランドナー

■走行キロ:89km

■峠(5万図記載):カカナベ峠(409m)

※走行GPSログ(クリックして拡大)

奈良 上ツ道、下ツ道 ― 2021/11/27

奈良在住のMさんのお誘いをうけ、奈良の上ツ道(かみつみち)、伊勢街道、下ツ道(しもつみち)のワンデイツーリングに行ってきました。

上ツ道、下ツ道は、飛鳥時代の官道で、奈良盆地を南北に、奈良と桜井を結んでいる。

奈良盆地の地名は美しく、興味深い。佐保川、秋篠川、京終(きょうばて)などなど、地名看板だけでも写真に撮っておきたいくらいだ。民家も、普通に、趣深いものが残っている。ただ、平野で開発も進んでいたりするので、かつての風景を想像しながら、部分的に風景を切り取るシーンも少なくないわけで、同じような風景が広がるのではなく、時代や地域や諸々の差異を同時に目にしながら、それについて考える機会を与えてくれる。

奈良公園で鹿に挨拶した後、しばらく走ると、「丹波市」というところ。奈良で丹波という言葉の響きを聞くと、何故か落ち着く。

写真:丹波市

写真:丹波市。MさんのIRIBE カンパレコード仕様、ロードレーサーと。

写真:銀杏

二上山が見えた。

写真:二上山遠望

三輪そうめん山本の直営店に案内してもらい、にゅうめんと柿の葉寿司の昼食。桜井からは伊勢街道で下ツ道を目指す。

写真:伊勢街道、三輪神社。さりげなく存在しているが、実は歴史的にも重要な位置を占めている。

下ツ道の渋い建築物

写真:下ツ道にて

写真:下ツ道にて

下ツ道では、環濠集落も案内いただいた。

「京奈和自転車道」で繋がっているので、京都嵐山からこの場所、和歌山まで自転車道で走れるみたいだ。

写真:京奈和自転車道案内

平城宮跡に、初めて踏み入れたが、こんなに広くて茫漠としているとは思ってもいなかった。何もないことが、かえって想像力をかきたてる。

写真:平城宮跡

途中、時雨れて「ヒョウ」が降ってきて、顔に石つぶてをくらうみたいに痛かったりすることもあった。勾配はほとんどないので、クラシックロードでロー側のギヤ比が低くない自転車でも楽しめるであろう。

*走行日:2021年11月27日(土)

*使用自転車:グランボア シュパーブプロほぼフルセット スポルティーフ

*走行距離:60km

*走行ログ(クリックして拡大)

グランボア ほぼシュパーブプロ スポルティーフ ― 2021/11/29

久しぶりにグランボア サンツアーシュパーブプロ ほぼフルセット スポルティーフを連れ出して走ったので、掃除をしました。納車は2008年5月なので、もう13年も前ですが、輪行していないのでフレームのキズも少ないです。

ついでに自転車部屋の主として、唯2つ、サイクルラックに鎮座して、タイヤを地面に付けずに保管されているCASATIとDE ROSAも磨いて写真を撮りましたが、それらはまた別稿で紹介します。

写真:グランボア スポルティーフ

サンツアーシュパーブプロほぼフルセットのグランボア スポルティーフ。

なぜ、「ほぼフルセット」かというと、ヘッド小物がサンツアー スプリントなのと、チェーンがシマノ デュラエースだから。シートピラーはシュパーブだが、まあそれは不問。

シュパーブプロのブレーキは、リターンスプリングが内蔵され、外からは見えないという、マニアックな造り。そのブレーキに泥除けを付けられるようにして、スポルティーフに仕立てたのがこの自転車。シュパーブプロ フルセットのロードレーサーというのでは、サンツアーが健在なりし頃には、普通に存在していたであろうから、サンツアーが滅亡した後につくるには、もうひとつ面白くない。

写真:シュパーブプロ ブレーキ

シュパーブプロのブレーキは泥除けをつけることを想定されていない所謂「ショートサイズ」なので、ブレーキシューの取り付け調整幅の最大位置にして、泥除けを入れるスペースを確保するようにフレームをオーダーした。といっても、そのあたりのことは全てアイズバイシクルの土屋さん任せ。「泥除けをつけたシュパーブプロ」「ラグとかメッキにしてください」と要望を伝えただけ。

ラグも、よく削り込まれていて、今回、改めて惚れ惚れした。

写真:グランボア スポルティーフ ヘッドのラグ廻り

写真:クラウンのラグ

写真:シュパーブプロ 前ディレイラーとギア

写真:シュパーブプロ 後ディレイラー

写真:シュパーブプロ 前ハブ

写真:シュパーブプロ ハブ

写真:シュパーブプロ ブレーキレバー

写真:シュパーブプロWレバー

写真:シュパーブ シートピラー

シートピラーにはリクセンカウルのアタッチメントを付けている。若干不格好だが、走るときにはリクセンカウルのバッグを付けるのでやむを得ない。縦長でスマートで、ファスナー位置が上にあるので、ツーリング中にカメラ等を出し入れするのに、実に使い良い。

写真:リクセンカウル サドルバッグ 装着例

グランボア サンツアーシュパーブプロほぼフルセット スポルティーフ 全体像。

失礼しました

DE ROSA ネオプリマート ― 2021/11/29

DE ROSA ネオプリマート、この自転車でホビーレースに出走していました。最初はレーすに使うつもりなど毛頭なかったのですが、あまりにもよく走るので、レース用にせざるを得なかったのです。

イタリア本国に購入店(アイズバイシクル)を通じてセミオーダーし、ラグにメッキがかかっています。ネオプリマートは定番のモデルで、今に至るまで、様々なバリエーションがあると思います。私のネオプリマートの紹介まで。

写真:DE ROSAネオプリマート

写真:DE ROSAネオプリマート

フレームは骨太で従来の国産ロードレーサーとくらべて、ゴツいが、ラグは薄く削り込まれている

写真:ヘッドラグまわり。

チューブはコロンバスのジニアスだが、デローザ用のもの。

トップチューブにシマノ鈴鹿ロードの検車ステッカーがあって、懐かしい。

写真:シートラグまわり

エンドにもDE ROSAの刻印

写真:エンド

レコードフルセットというわけにはいかず、ディレイラーはコーラス

写真:カンパ コーラス リアディレイラー

チェーンホイールにはカンパ レコード。5アームのひとつがクランクにシンクロしている独特の姿に魅せられる。

写真:カンパ レコード52×39

ブレーキはレコード

写真:カンパ レコード

ホイールは、マビック キシリウム エリートを今は装着している。シルバーの完組ホイールというのも、今となっては貴重。

写真:マビック キシリウム エリート

「DE ROSA」は「DE ROSAという乗り物」だと感じる、良い意味で独特の乗り味、グイグイ進み、乗るたびに感動を与えてくれます。

失礼しました。

CASATI ゴールドライン ― 2021/11/29

写真:CASATI ゴールドライン

金色メッキで、ワイヤー内蔵。最近のカーボンロードレーサーは内蔵が流行っているようだが、はるか以前にCASATIはワイヤー内蔵をしていた。

私は、ワイヤー内蔵は整備に不便なので、フレームオーダーする際には、基本、外出しにしているが、これは例外。というか時系列的にはオーダーで自転車をつくることを覚える前に購入している。

1990年のことで、社会人になって5年目。その工作のスペシャリティ感に驚き、清水の舞台から飛び降りる気持ちで、この自転車よりも高価な自転車は一生買うことはないだろうと確信しながら当時のバブル経済的勢いをかりて、京都の「ヤマネ」で分けていただいた。

いわゆる「床の間自転車」というか、もったいなくてあまり乗らなかったが、「乗るとスゴイんです」という感じで、グイグイ進む。DE ROSAもだが、イタ車のグイグイ感は、どこから生じるのだろうか?

52×41 13~21 のギアだったが、アイズバイシクルで後ろを23までにしてもらった。

41×21でも、佐々里峠を問題なく上り、ギア比が大きくても踏み心地が良く、佐々里峠から花背峠ではなく、山国の谷から周山街道へと遠回りして帰ったこともあった。

この自転車はエアロをモチーフとして作られたショーモデルとのこと。

かつてレースによく一緒に行っていた、デトロイト出身のカーデザイナー、当時は京都の専門学校でカーデザインを教えていた、Hue・R・Wilson氏が、この自転車を見るなり、ボトルゲージを指差して、「オー エアロデザイン」と叫んだので、私は、初めてこの自転車がエアロ指向なのだと気づいた。Wレバーがエアロの為なのかタウンチューブの上に並んでいるのは、使いにくいので、やめてほしかったが。

写真:エアロなボトルゲージ

なんといっても金色メッキなのと、あちこちにCASATIの象嵌がしてあるのが、工芸品的で魅力的なのだが、見かけだけではなく、リアルによく走る自転車である。なんというか、走りがシャキッとして踏むと心地よい。軽量ではないが、走行感はヒラヒラ軽い。

グランボアOYAKATAランドナーを納車した際に書いたが、私の所有(した)自転車の中で、「乗り味選手権」があるとしたら先頭集団なのは間違いない。

写真:ヘッドラグまわり

写真:ヘッドラグまわり

写真:シートピラーとラグまわり

写真:シフトワイヤー(前)内蔵

写真:シフトワイヤー内蔵(後)、カンパ スーパーレコード

写真:カンパ スーパーレコード 52×41

写真:トーストラップにも、CASATI

写真:ブレーキ:スーパーレコード

写真:ハブもスーパーレコード

リムはFIRで、全てイタリア製品で統一されている。

写真:FIRシリウス チューブラリム

写真:CASATI ゴールドライン全体像

写真:CASATI ゴールドライン

失礼しました。

最近のコメント