グランボア650Bデモンタブル ― 2025/08/13

2008年1月11日納車。カイセイ022。S&S社カップリング。

納車当時の姿

650×42Bのデモンタブル。

I’s Bicycleの店内に、42B「エートル」のタイヤ見本、商品化前の試作品、があるのを見た瞬間、このタイヤで自転車をつくりたいという想いが沸き上がり、オーダー。

その3年前の2005年に入手した700Cデモンタブルを気に入っていたので、せっかくなので650Bもデモンタブルで頼むことにした。

それと、当時から定年退職したら桜前線を追って日本縦断の旅に出たいと思っていたので、そのための4サイドバッグも可能なしっかりしたタイヤの太い輪行可能な自転車として。

2023年春に桜島~弘前まで33泊34日で実施したツーリングにも用い、当時からの構想を成就することができた。

この自転車の特徴は、フランスのレフォールの泥よけ。

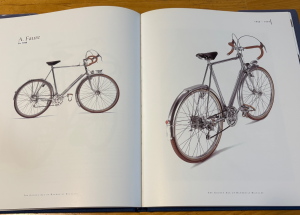

Jan Heine『THE GOLDEN AGE OF HANDBUILT BICYCLES』Vintage Bicycle Press2005 を眺めていて1948年製のA.Faure(仏)のページに目が留まり、上部が平面になっている形状の泥よけに興味が湧いた。

フォーレ(仏)1948年製の自転車のページ

この本は、2011年にグラフィック社から邦訳が出版されている。

そこで、I’s Bicycleの土屋さんに「こんな泥よけを装着したいんですけど」と言ったところ「あっ、ウチにありますよ」ということで、あっさりとインストールすることができた。上部が荷台として使えるようになっているレフォール マルテルの泥よけ。

レフォールマルテルの泥よけ

サイドバッグも装着できるように専用キャリアをつくってもらった。当時、土屋さんはフレームビルダーになる前で、まずはキャリアの製作から始められた頃で、土屋さん製作の最初の製品だったのではあるまいか。

キャリアはレフォールの泥よけに直接固定。レフォールの泥よけは、すごくしっかりしていて(その分重たい)丈夫。

専用キャリアにオルトリーブのバッグを装着したところ

実際に宿泊ツーリングで使ってみると、いくらレフォールの泥よけが頑丈だといっても、峠の下り等ではバッグが左右に振れるように感じられ、サイドバッグはやはり前輪にすることにした。後ろ泥よけのキャリアは、シュラフなど軽くてかさばるものをくくるのに使えば良い。

というわけで数年後、今は福岡で「旅の自転車店 プラットホーム」を独立開業した、当時の野田店長製作の前キャリア(輪行時に脱着が簡便な仕様)を装着。

もうひとつの特徴は、ホイール。エンドは130mmだが126mmのサンツアーサイクロンを130mmで使えるように改造してもらい、オチョコ量を減らしてホイールの強度アップを狙った。

サンツアーサイクロンのハブ

リムは、当時はまだグランボアでリムを開発してなくて、650Bのリムが入手し難い状況であった。ビンテージものでなく、気兼ねなく使える32穴ということで探してもらったのが、オーストラリア製の「ベロシティ シナジー」。スポーク穴がオフセットしていて左右のスポーク張力を均等に近づけることができる。

ベロシティ シナジーリム650B32穴

納車後のパーツ変更は下記のとおり

・後変速機 ユーレーサクセス → サンツアーXCプロ

・前変速機 カンパ グランスポーツ → サンツアーXCプロ

・スプロケット サンツアープロコンプ(15−23、6速) → サンツアーα7速(13−26、7速)

・ライト ナショナル タンケン → ナニワ銀輪堂のマグライト

・ペダル シマノ クリップレスPD-A530 → 三ケ島ユニークロード(トゥークリップ&ストラップ)

・サドル ブルックスプロフェッショナル(チタン) → イデアル90チタン

イデアルのサドルは2023年の桜島弘前ライド直前に交換したが、何の問題もなく身体に馴染んだ。

この自転車の重量は、私が所有しているツーリング車の中で一番重たい。デモンタはカップリングの分だけでも重くなる。輪行の運搬時には重さを感じるが、走りは軽く、気持ちよい。走行中は上り坂でも重量をネガティブに感じることはない。

イデアル90サドル(チタン)

ユーレーサクセス:納車後しばらくして外したが、後年55号ランドナーに装着した

2023年3月の状態、サドルバッグサポーターはキャラダイス純正でワンタッチで外れる

2023年4月、桜島~弘前ライド途中、雨の京柱峠を越えた後の徳島県祖谷にて

2023年4月、桜島~弘前ライドの途中、長野県高遠近郊にて

グランボア700Cデモンタブル ― 2025/08/08

2005年6月25日納車。カイセイ022。S&S社カップリング。

グランボア700Cデモンタブル(最初の姿)

デモンタブルはフレーム分割式の自転車の一形態で、日本では輪行に活用されることが多い。

2005年、東京転勤から帰還してI’s Bicycleを訪ねたところ、土屋さんのデモンタブルが展示してあり「売ってもいいよ」とのことなので譲ってもらった。土屋さんの自転車のサイズと私のは近似しているのでジャストフィット。

試作品でブレーキはシマノのサイドプル(ノーマルサイズ)。デモンタ用の加工でブレーキワイヤーを外すようになっているのだが、その加工に手間がかかり、商品化は止めたとのこと。その後、センタープルやカンチでデモンタブルを展開された。S&S社のカップリングで、機能性も剛性も十分。

納車の日(2005.6.25):山音製輪所の尾坂さんが東叡社で修業される前、I’s Bicycle時代

乗ってみると素晴らしく良く走る、特に登りが、というわけで、その年の乗鞍ヒルクライム大会には、このデモンタブルで出走した。タイムを狙う意図はなく、単にこの自転車で乗鞍の坂を登ってみたかったのだ。

2005年マウンテンサイクリング乗鞍(ヒルクライムの大会)

ところがゴール後、自転車を立て掛けておいたところ強風で倒れ、結構大きな塗装キズを付けてしまった。ショック。本来的にはデモンタは輪行時をはじめキズが付くことが少ないはずなのだが、その後も粗相があり、一念発起して2015年に塗装をやりかえてもらった。

その前に、カンパアテナに換装したりもしている。

カンパアテナに換装後、能登半島にて

グレーを加えたホワイトに塗り替えた

良く走る自転車で荷物も積みやすいので、還暦記念の京都ー鳥取ワンデイライドにも選んだ。

鳥取の卒業した高校の前で(鳥取城趾)

肝心の輪行についてだが、フォーク抜きやER輪行と比べて優位なのは、後輪を外さなくて済むことだと思う。もっとも、後輪を外すのも慣れると別にどうということはないのだが。フォーク抜きと比べると、輪行袋に入れた状態で幅が大きい。やはり一番コンパクトにまとまるのはフォーク抜き。

気分的にはデモンタブル輪行は楽。

時間的なことは、方式による差よりも、各人の習熟状況によるところが大。複雑に思える方式でも、それを習熟する喜びと成果は大きい。自分の今ある自転車で何度も輪行の練習をするのが一番だろう。

後日、S&Sカップリングで組み立てる際、凸凹を合わせることを容易にするタケノコ状のガイドパーツを勧められ、装着してもらった。

グランボアのデモンタ用輪行袋は品切れになっており、再生産予定も未定なので、今後デモンタブルを導入される方は、ナニワ銀輪堂のカンビックスやリンカーの活用が参考になると思う。

デモンタブル輪行袋に収めたサイズ感

デモンタブル輪行袋に収めたサイズ感。フォーク抜きよりも太くなる

輪行袋の中

輪行袋の中

私の場合、輪行袋に収めるのと、取り出して組み立てるのに要する時間は、両方とも15分位だが20分はみておきたい。

SCOTT Spark 700 (2017) フルサスカーボンMTB ― 2025/08/07

2018年12月24日納車。

東京に転勤していた2003年3月に「M.D.S」で購入したspecializedM5の改造を繰り返しながら、時々MTBライドを続けていた私であったが、2015年10月に京都の「トムスクラフト」でSCOTT SCALE720を購入。12年ぶりのMTB購入。

どうして久々にMTBを購入しようと思ったかというと、京都北山のMTBホームコースで、一緒になった人の走りに全く着いていけなくてショックを受けたから。

当時、私はMTBでも軽量化が正義だと思っていた。軽くすれば速く楽に走れると。スペシャライズドM5にXTR、マビッククロスマックスをインストールして10Kgを切るくらいにしていた。

もちろん、体力とテクニックの違いがあるにせよ、出会った人に付いていけないのは、自転車の性能がずいぶんと進化していることも影響していると直感的に思ったのだ。

当時、私はMTBでも軽量化が正義だと思っていた。軽くすれば速く楽に走れると。スペシャライズドM5にXTR、マビッククロスマックスをインストールして10Kgを切るくらいにしていた。

もちろん、体力とテクニックの違いがあるにせよ、出会った人に付いていけないのは、自転車の性能がずいぶんと進化していることも影響していると直感的に思ったのだ。

干支が一回りしている間に、MTBは27.5インチや29インチが主流になり、スケルトンも変わり、大変化していた。その変化は、乗って楽しい方向。

その変化に感動し、コメンサルのMTB(クロモリ)、コメンサルのフルサスMTB(アルミ)を続けざまに買い、2018年12月にこのフルサスカーボンMTBを購入して現在に至っている。過年度モデルになっていてバーゲン価格だったことも大きいが。

フルサスについての感想は、2016年に書いた”MTBにフルサスは必要か?”と特に変わってない。コメンサルのアルミフルサスMTBから、このSCOTTのフルサスに買い替えたら担ぎは楽になった。後ろサスペンションの挙動の素直さは、コメンサルにあったような気がする。

私にしては珍しく、購入後全く無改造で現在まできている。フルサスMTBになると、自分でいじれるところも少ないし。

SCOTT Spark700 (2017)

SCOTT Spark700 (2017)

SCOTT Spark700 (2017)

後サスペンション

前サスペンション

かつてのMTBは普通の自転車店でも対応できたが、サスペンションや油圧ディスクブレーキなど諸々専門的変化をとげてきて、MTB専門店でないと扱えなくなった。

という事情もあり、MTBについては「トムスクラフト」さん一択。

「トムスクラフト」はかつて堀川北大路にあり(今は下鴨に移転)、実はオートバイの事故で、学生時代、お世話になった縁がある。当時、スズキGSX250Tというオートバイを24ヶ月ローン(月々の支払い4,100円)で購入して乗っていた。

3回生の10月10日、卒業論文調査の帰り、佐々里峠でクルマと正面衝突。ケガはなかったがオートバイは全損。数日後、当時はトライアルバイク専門店だった「トムスクラフト」にお願いし、社長の吉川さんの軽トラに同乗して回収した。面識はなかったが、トムスクラフトの近所に下宿していたので。

トライアルバイク部門はその後、近所に移転し、元の店舗はMTB専門店となった。MTB部門の最初の店長が退かれる際、学生時代から懇意にしていた現在の店長が東京から呼び戻されて店名を引き継ぎ独立開業されたと聞いている。

佐々里峠の事故というのは、快晴の夕方、調査が一段落した安堵感で緊張感のない運転をしていたのか、峠道の細い右カーブをキープレフトせず、センター寄りで出合い頭にぶつかった次第。

スピードが遅かったので、相手のクルマのボンネットに乗っかった後コロンと道路に落ちた。

不思議なことに、相手の誕生日が私と全く同じだった。年齢も。社会人で和歌山にある会社の寮住まいの方だったと記憶している。

マツダの赤いセダンで、修理に30万円かかるといわれ、とても払えない金額で絶望的な気持ちになった。私のオートバイは任意保険は対人しか入ってなかったので。

今のようにwebで調べられる時代ではなかったが、いろいろ調べて、対物保険で支払われる金額というのは、クルマの全損価格以上にはならないことを知った。相手のクルマは全損でも13万円、私のオートバイは18万円。

物損事故で警察からの過失相殺についてのコメントは無いということを確認。相手の保険会社の京都支社を直接訪問し、交渉。相手は13万円、私は5万円受領することで決着した。

保険会社の方からなんだか褒められ「ウチの会社に来ないか」とリップサービスを受けたことを覚えている。

トライアルバイク部門はその後、近所に移転し、元の店舗はMTB専門店となった。MTB部門の最初の店長が退かれる際、学生時代から懇意にしていた現在の店長が東京から呼び戻されて店名を引き継ぎ独立開業されたと聞いている。

佐々里峠の事故というのは、快晴の夕方、調査が一段落した安堵感で緊張感のない運転をしていたのか、峠道の細い右カーブをキープレフトせず、センター寄りで出合い頭にぶつかった次第。

スピードが遅かったので、相手のクルマのボンネットに乗っかった後コロンと道路に落ちた。

不思議なことに、相手の誕生日が私と全く同じだった。年齢も。社会人で和歌山にある会社の寮住まいの方だったと記憶している。

マツダの赤いセダンで、修理に30万円かかるといわれ、とても払えない金額で絶望的な気持ちになった。私のオートバイは任意保険は対人しか入ってなかったので。

今のようにwebで調べられる時代ではなかったが、いろいろ調べて、対物保険で支払われる金額というのは、クルマの全損価格以上にはならないことを知った。相手のクルマは全損でも13万円、私のオートバイは18万円。

物損事故で警察からの過失相殺についてのコメントは無いということを確認。相手の保険会社の京都支社を直接訪問し、交渉。相手は13万円、私は5万円受領することで決着した。

保険会社の方からなんだか褒められ「ウチの会社に来ないか」とリップサービスを受けたことを覚えている。

野坂山地 庄部谷山にて

野坂山地のトレイルにて

<スペック>

・FRAME Spark 3 Carbon / IMP technology / HMF Mainframe

BB92 / Alloy SL 6011 swingarm

SW dropouts for Boost 148x12mm

TBC Trunnion box construction

・FORK FOX 34 Float Performance Elite Air

FIT4 3-Modes with low speed adj. / 15x110mm QR axle

tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 120mm travel

・REAR SHOCK FOX NUDE Trunnion

SCOTT custom w. travel / geo adj.

3 modes: Lockout - Traction Control -Descend

DPS / EVOL / Reb. Adj.

Travel 120 - 85 - Lockout / 165X45mm

REMOTE SYSTEM SCOTT TwinLoc TSP Technology

・Suspension - Seatpost Remote

below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp

・HEADSET Syncros FL2.0 Drop in / Tapered 1.5” - 1 1/8”

bearing diameter size 42mm and 52mm

・REAR DERAILLEUR Sram X01 / Eagle 12 Speed

・FRONT DERAILLEUR SCOTT Chainguide

SHIFTERS Sram X01 Trigger

・BRAKES Shimano XT M8000 Disc

180mm F & R / SM-RT64 CL Rotor

・CRANKSET Sram X1 1400 Eagle GXP Boost PF

700 Series: 34T / 900 Series: 32T

・BB-SET Sram GXP PF integrated / shell 41x92mm

・HANDLEBAR Syncros FL1.5 T-Bar / Alloy 7050 D.B.

T shape Flat / 9° / 740mm

Syncros Pro lock-on grips

・HANDLEBAR STEM Syncros FL1.5 / Alloy 2014

integrated Spacer & Top Cup / 31.8mm / 6° / 1 1/8”

・SEATPOST FOX Transfer Dropper Remote

31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm

・SEAT Syncros XR1.5 / Titanium rails

・HUB (FRONT) Syncros XR2.0 CL / 15x110mm

made by DT Swiss

・HUB (REAR) Syncros XR2.0 CL / Boost 148x12mm

RWS axle / made by DT Swiss

・CHAIN Sram PCX01 Eagle

・CASSETTE Sram X01 / XG1295 / 10-50 T

・SPOKES DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 Black

・RIMS Syncros XR2.0 / 28H / Tubeless ready

・TIRES Maxxis Forekaster / 2.35 / 120TPI Kevlar Bead

TR Tubeless Ready / EXO / 3C maxx speed

・WEIGHT Check website

BB92 / Alloy SL 6011 swingarm

SW dropouts for Boost 148x12mm

TBC Trunnion box construction

・FORK FOX 34 Float Performance Elite Air

FIT4 3-Modes with low speed adj. / 15x110mm QR axle

tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 120mm travel

・REAR SHOCK FOX NUDE Trunnion

SCOTT custom w. travel / geo adj.

3 modes: Lockout - Traction Control -Descend

DPS / EVOL / Reb. Adj.

Travel 120 - 85 - Lockout / 165X45mm

REMOTE SYSTEM SCOTT TwinLoc TSP Technology

・Suspension - Seatpost Remote

below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp

・HEADSET Syncros FL2.0 Drop in / Tapered 1.5” - 1 1/8”

bearing diameter size 42mm and 52mm

・REAR DERAILLEUR Sram X01 / Eagle 12 Speed

・FRONT DERAILLEUR SCOTT Chainguide

SHIFTERS Sram X01 Trigger

・BRAKES Shimano XT M8000 Disc

180mm F & R / SM-RT64 CL Rotor

・CRANKSET Sram X1 1400 Eagle GXP Boost PF

700 Series: 34T / 900 Series: 32T

・BB-SET Sram GXP PF integrated / shell 41x92mm

・HANDLEBAR Syncros FL1.5 T-Bar / Alloy 7050 D.B.

T shape Flat / 9° / 740mm

Syncros Pro lock-on grips

・HANDLEBAR STEM Syncros FL1.5 / Alloy 2014

integrated Spacer & Top Cup / 31.8mm / 6° / 1 1/8”

・SEATPOST FOX Transfer Dropper Remote

31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm

・SEAT Syncros XR1.5 / Titanium rails

・HUB (FRONT) Syncros XR2.0 CL / 15x110mm

made by DT Swiss

・HUB (REAR) Syncros XR2.0 CL / Boost 148x12mm

RWS axle / made by DT Swiss

・CHAIN Sram PCX01 Eagle

・CASSETTE Sram X01 / XG1295 / 10-50 T

・SPOKES DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0 Black

・RIMS Syncros XR2.0 / 28H / Tubeless ready

・TIRES Maxxis Forekaster / 2.35 / 120TPI Kevlar Bead

TR Tubeless Ready / EXO / 3C maxx speed

・WEIGHT Check website

コメンサルMETA Trail Limited フルサス(2016モデル) ― 2025/08/06

27.5インチ、アルミフレーム、フルサス、ドロッパーポスト、1×10速。

2016年5月27日納車。

トムスクラフトでSCOTT SCALE720 を2015年10月にMTBとしては12年ぶりに購入してからというものMTBにハマり、続いて2015年11月にはコメンサルMETA Trail Limited(クロモリ、完成車価格22.9万円)を購入。そして、翌年5月にこのフルサスを入手した。フルサスは宮田のBP-2をフルサス黎明期に試して以来だが、その後の進化を期待。

フルサスに興味がわいて、2年半後にスコットのカーボンフルサスに買い替えてしまった。フルサスの挙動は素直で扱いやすかったが重量感がある自転車だという印象。

コメンサルMETA Trail Limited フルサス

コメンサルMETA Trail Limited フルサス

フルサスの機構

ドライブトレイン

トレイルにて

L NAME META TRAIL Limited

Frame New META V4 Trail 650b,Travel 120mm, 6066 Triple Butted hydroformed, Integrated Postmount,Top tube channel

Shock XFUSION O2 RLX

Fork XFUSION Velvet 650B,RL2, Travel 120mm,1"1/8 steerer,15mm axle

Headset NECO semi integrated, Tapered ZS44/56,sealed bearing, 1"1/8 Steerer

Stem ALPHA,Alloy Forged,60mm, O° rise,φ31,8mm

Bars ALPHA,Alloy 7075 double butted, 30 mm rise,730mm,φ31,8mm

Grips COMMENCAL lock on, Neon Orange logo

Brakes SRAM DB5 180mm/160mm, with matchmaker

Shifters SRAM X7 1x10 spd

Front Mech /

Rear Mech SRAM X7 10 spd Type II

Bottom Bracket RACE FACE BB92,sealed bearings

Cranks RACE FACE Ride,34T 170mm on S,175mm on M

Chain KMC X10

Cassette SRAM PG1020+e.thirteen 11-42T

Rims ALPHA 650B 32H,26mm,Tubeless ready

Hubs ALPHA 32h,sealed bearings light version

Spokes CN Spoke Steel 1,8mm black - nipple brass 12mm black

Tires Front : MAXXIS Ardent 2.25", 60 Tpi,Kevlar Bead Rear : MAXXIS Ikon 2.2", 60 Tpi,Kevlar Bead

Seatpost ALPHA Alloy No offset one piece design, φ31,6mm,350mm

Saddle ALPHA,CrMo rails

Bike Weight 12.7 kg

Note Chainstay protector

Frame New META V4 Trail 650b,Travel 120mm, 6066 Triple Butted hydroformed, Integrated Postmount,Top tube channel

Shock XFUSION O2 RLX

Fork XFUSION Velvet 650B,RL2, Travel 120mm,1"1/8 steerer,15mm axle

Headset NECO semi integrated, Tapered ZS44/56,sealed bearing, 1"1/8 Steerer

Stem ALPHA,Alloy Forged,60mm, O° rise,φ31,8mm

Bars ALPHA,Alloy 7075 double butted, 30 mm rise,730mm,φ31,8mm

Grips COMMENCAL lock on, Neon Orange logo

Brakes SRAM DB5 180mm/160mm, with matchmaker

Shifters SRAM X7 1x10 spd

Front Mech /

Rear Mech SRAM X7 10 spd Type II

Bottom Bracket RACE FACE BB92,sealed bearings

Cranks RACE FACE Ride,34T 170mm on S,175mm on M

Chain KMC X10

Cassette SRAM PG1020+e.thirteen 11-42T

Rims ALPHA 650B 32H,26mm,Tubeless ready

Hubs ALPHA 32h,sealed bearings light version

Spokes CN Spoke Steel 1,8mm black - nipple brass 12mm black

Tires Front : MAXXIS Ardent 2.25", 60 Tpi,Kevlar Bead Rear : MAXXIS Ikon 2.2", 60 Tpi,Kevlar Bead

Seatpost ALPHA Alloy No offset one piece design, φ31,6mm,350mm

Saddle ALPHA,CrMo rails

Bike Weight 12.7 kg

Note Chainstay protector

グランボア700CランドナーER ― 2025/08/05

2024年3月22日納車のグランボア700CランドナーER。

グランボア700CランドナーER (2024年3月撮影)

グランボアのフルオーダーフレームは、もちろん親方こと土屋さんの制作だが、セミオーダーのER(イージー輪行)モデルについては、伊藤アトリエ長が制作していて大分経験を積んできたとのこと。

そこで、フレームビルダーとしての伊藤アトリエ長に1台お願いすることにした次第。

これ以上自転車を増やすわけにはいかないので、TOEI700Cランドナーのパーツをまるごと換装。フレーム売却代金でイデアルのチタンサドルをインストール。

TOEI700Cランドナーと同色。ベルトゥのパニアバッグセパレートを輪行仕様で装着したく、それ用の前キャリアもオーダーしたのが、TOEIとの違い。

グランボア700CランドナーER

シートチューブのラグ部分に段差があるのが、セミオーダー。

シートラグ

ERを特徴付けるクラウン

ER仕様

フロントバッグサポーターを装着。親方製作ではないので青バッチになる。

フロントバッグサポーター

パニアバッグセパレート用キャリア

バッグを装着した図

グランボア700CランドナーERにベルトゥのバッグ

エルスのクランク

サンプレックス

ブレーキはグランボア シュエット

イデアル90チタン

納車日 2024/3/22

乗ってみての感想は2018年に書いた

の内容と同じような思い。

グランボアとしてのノウハウは親方からアトリエ長に伝授されるのだろうし、グランボアブランドとしての品質を担保するようにされるのだろうから、当然といえば当然だが。

フロント荷重でしっかり長距離を走れる。

<おまけ>

2024年700Cランドナーのオーダーはこれが3台目。全てI’s Bicycleで。

最初の700Cランドナーは1991年3月納車。TOEIフルオーダー。

126mmエンド幅、石渡019。

2006年3月 対馬にて

2番目も同色でTOEIフルオーダー。2007年5月納車。

粋をこらして完璧なフレームになるようオーダーしたつもりだったが、今回のフレームに替えてしまった。130mmエンド幅、カイセイ019。

2014年8月 小布施にて

TREK 7.9FX クロスバイク(フルカーボンフレーム) ― 2025/08/01

2007年3月購入。

トレックのクロスバイク商材のトップラインで、当時の価格で27万円程だったと記憶。

自転車の価格がこの数年で高騰し、今ではインパクトのない価格だが、当時、どうしてこんなに高価な自転車、しかもクロスバイク、を購入したかというと、山岳サイクリングに使おうと思ったから。

フルカーボンフレームで、とにかく軽量。もちろん当時でもフルカーボンのMTBは存在していたが、サスペンションが付いていてレースにも耐える強度を確保することなどから、このクロスバイクよりもおしなべて重たい。値段ももっともっと高いし。

ラフロードをスピードを出して走ったりはしないし、とにかく軽いのがいい、担ぎの軽さ優先、ならばクロスバイクの改造で良いかと思った次第。

で、ハンドルをMTB用のものに交換するなどして山岳仕様に。

実際、山中に持ち込んでみると、スケルトンが山岳用ではないのが最大の理由だと解釈したが、使い物にならなかった。担ぎが軽いだけは、、。

シクロクロスに使えないかと試したが、無駄な行為であった。

やはり自転車は使用目的に合致した設計が必要だと勉強になった。

その後長期間、鳥取の家に置いていたが2024年の春に、街乗り用、本来の用途で使うことにして改造。

ハンドルを東京サンエスの「メトロポイント ハンドルバー」にして、I’s Bicycle前野店長最後の仕事として泥よけを着けてもらった。後ろキャリアは新車購入時に純正のものを購入していたものを使用。

スタンドはカーボンフレーム対応のBBに装着するものをインストール(強度が弱く頼りにならない)。タイヤはグランボアのシプレ700×30C。

走りについては、特に不満はないが、軽量だからといってすごいわけでは全然ない。

一定の品質を担保している自転車であれば、軽量であることに妙な期待を抱かないほうがよいと思う。

良くできたクロモリのクロスバイクの方が気持ちよく走れるだろう。

TREK7.9FX

メトロポイントハンドルバー:実によい感触

ディスクブレーキの必要性は全く感じない

アームストロングがドーピングで追放される前なので、ツール7連勝のデカール

デオーレXTリヤメカ

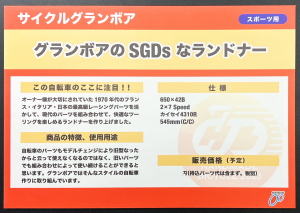

グランボア650×42Bランドナー55号 ― 2025/07/16

「I’s Bicycle」を通じて、1989年9月にTOEIロードレーサーのフルオーダー(丹下プレステージラグレス軽量フレーム)を嚆矢に数多くの自転車を得てきたが、その最終型としてオーダーしたのがこの55号ランドナー。

55号というのは、サイクルグランボア直営店「I’s Bicycle」の”親方”である土屋さんがフレームビルダーとして制作した、55台目のフレームだから。

10号ランドナーも所有しているが、10号はER輪行方式のラグレスでタイヤは38B、パーツは割と最近のものを使っていてエンド幅は130mm、10速。

55号ランドナーは屋根裏収納庫に長年保管しているパーツを後悔無きよう使って、自分に対してその種の引導を渡す、という背景。

変速機が70~80年代のものとなるのでリヤエンドは126mm。タイヤは42B。今度はラグ付フレーム。土屋さんのラグワークのフレームというのも1台は欲しいので。

「これが最後のオーダー」だと決意しながらも、またオーダーしてしまったりする日々であったが、今回は正真正銘(のつもり)。

私の場合、あまり時代考証に忠実な自転車づくりというのを意識しないので、在庫パーツと最新パーツ(ハブダイナモなど)がミックスしたものとなっている。

一貫しているのは、その時のI’s Bicycleの持てる力を発揮した自転車ということ。オールドパーツの扱いと、最新のお勧めのものとのベターバランス。

ということで完成した自転車が2023年1月22日(土)~23日(日)、東京北の丸公園「科学技術館」で開催された「2023ハンドメイドバイシクル展」で披露されるという誉れを得た。

このことは私なりに一つの到達点ともいえ、わざわざ東京まで見に行くことにした。

科学技術館というのは、日本に高度経済成長期というものがあったことを思い起こさせる建物。1964年4月開館。

科学技術館(東京都千代田区北の丸公園2-1)

建設時の企業協賛奉加パネルをみると、当時は関西財界の独立性が強かったのか、そもそも協賛要請が無かったのかは知らないが、関西系の企業名はない。住友銀行、住友金属、住友電工、住友商事など住友系の企業。例外的に住友建設があるのはJVに入っていたのだろうか。神戸製鋼、関西電力、松下電器、東洋紡、日立造船、久保田鉄工など関西を代表するとされた企業も。ゼネコンの竹中工務店、大林組、流通では大丸、高島屋も。高島屋は東京に出店があったのだろうが。トヨタもない。八幡製鉄の名前はあるので、関東ローカルで進めたということでもなかろうが。

科学技術館の奉加パネル

そんなことはともかく、会場に入った。

ハンドメイドバイシクル展2023入り口

サイクルグランボアのブース

私の自転車は「SGDsなランドナー」として紹介されていた。なるほど、うまい具合に特徴付けられたものだ。

私の55号ランドナー

説明パネル(画像を一部加工)

ステムもグランボアの手造り

イデアル90(チタン)

ストロングライト99チェーンホイール。ペダルはTA。

ユーレーサクセス

まだコロナの制限があった時期だった

納車後の変更点。

・サドル イデアル90(チタン)→ブルックスプロフェッショナル(チタン)

~キャラダイスのサドルバッグを装着する際、イデアルだと後付けの金具になるがブルックスだとサドルベースにバッグループが付いていて安定するので。

・ブレーキ 前後マハッククリテリウム→後ろだけマハックタンデム

~マハックタンデムは650Bデモンタブルランドナーで使っていて効き味が良いので。クリテリウムでも特に問題は感じないが、まあ、前後違うブレーキというのにしてみたかった。

・ペダル TA→三ケ島シルバンロードNEXT Ezy Superior

~輪行時の簡便さ

・バーテープ(写真はコットン) コットン→シェラックニス塗り

~耐久性

納車後の記録。

グランボア650Bランドナー55号

グランボアのバッチの色は、緑が親方製、青は親方以外のビルダー、赤はイリベ製。3色揃えようと思っていたが、叶わぬことに。将来的に伊藤アトリエ長がメインビルダーになった時には、色はどうするのだろう?

緑バッチ

ラグワーク

ハンドルはグランボアのフランス型ランドナーバー

SONのハブダイナモ

ライトはSONエデリュクス2とキャットアイ

タイヤはグランボア650×42Bエートル

タイヤはグランボア650×42Bエートル

駆動部分

ストロングライト99 46×28

ユーレーサクセス

Wレバーはカンパレコード(凸)

カンパ ハイローハブ

マハッククリテリウム

ブルックスプロフェッショナル(チタン)

パセンティ ブルベ

以上

WINDCOG(ウインドコグ)小径折り畳み自転車のこと ― 2024/09/15

写真:リクセンカウル・オールラウンダーツーリングバッグ、純正シートチューブバッグ用専用ケージ、前マッドフラップ(社外品)、CAT EYEランプホルダー装着例。

折り畳み自転車で目にしがちなのは、ホームセンターや通販で売られているような粗悪品が錆だらけで放置されていたり、そんな元々走らなくてしかも整備されてないものをギコギコ苦しそうに無理やり漕いでいる姿。

時々、輪行ツーリングする人にも出会うが、ランドナーを愛用している私は、つい「もっとツーリングに適した自転車があるのに」と思ってしまう。こんな私の方が世間的には少数派で、ランドナーの輪行を知る機会もなく、知っても敷き居が高いように思い、相談や購入できるショップも近くになく、折り畳み車を選択する人が多いのだと推測する。

折り畳み車とは、似ているようで別だが、「ミニベロ」と称される小径車というジャンルがあり、こちらのほうは、自転車趣味の人が1台は持つのがたしなみのように思われていた時代があったかもしれない。例をあげると、有名フレームビルダーが手がける小径車など。

私も、ランドナー、スポルティーフ、レーサー、MTBとそれぞれ楽しむ中で、小径車が欲しくなり、BSモールトンを20年以上前に購入した。

あと、この方たちが小径車、折り畳み車の本流であってほしいが、折り畳み小径車のメカニズム的なものや制限がある中でのパフォーマンス最大化を探求して、小径車を究めようとする人たち。

そういうスピリットを感じたのが、今回とりあげる「WINDCOG」。

折り畳み小径車について尋常になく探求している人が作り上げた逸品だと、直感的に思った。

ツーリングを念頭につくられ、泥よけが標準装備というのが素晴らしい。前後キャリアも専用品が日東の制作で存在しているなど、レベルの高さが推測される。

こういう製品は、あるうちに購入しておかないと、採算的に最初のロットが終了したら再生産はないかもしれないという心配もあって、購入することにした。

ちょうど、会社員時代にある意味縁のある「ナニワ銀輪堂」が扱い店だということもあるし。

想定用途としては、例えば京都から阪神間の美術館を巡るとか、走行時間以外をそこそこ費やすミニトリップ。一日に何回も輪行する場合とか。もちろん、気楽なワンデイ輪行ツーリングも。

いくら苦でないといってもランドナーで輪行して駅前で組み立てると、もっと長距離、峠の向こうまで走りたくなってしまうのは目にみえている。走行時間以外が長いと、フラストレーションがたまりそう。

と前振りが長くなってしまったが、とにもかくにもウインドコグという折り畳み小径車を購入し、いつものルートを走ってみたので、そのインプレッション。

コースは京都の保津峡から愛宕山の裏を走る山間の道で、途中に急勾配の峠がある。

その峠での上り下りで、これまでも多くの自転車を評価してきた。ロードレーサーからMTBまで。もちろん、ランドナーも。

ウインドコグについては、一言、何の不満もありません、ということ。

とても良心的な価格で販売されているので、パーツはこれまで私が使ったことのないようなメーカーのものばかり。

ブレーキがテクトロというメーカーで、ダイアコンペ製品に交換したかったが、購入時にその旨を頼んだところ、メーカー在庫を切らしている、とのことでそのまま使っている。

クランクも聞いたことのないメーカーのもので、どうかなあ、と思ったがシルバーパーツというのが今や絶滅危惧種になっていて、デフォルト製品のデザインも決して悪くないので、そのまま使っている。デフォルトのサドルも快適。

変速関係も、デフォルトで全く問題ないので変更する気持ちはない。ギア比も、いつもの急勾配の峠を登るのにも適切(最大ローが42x28、20インチ)で、全く問題ない。

ペダルだけは、三ケ島製品に替えた。

パーツの選定もよく考えられていて、「失礼しました、ほんと良く考えられていますね」というのが感想。専用輪行袋もよく考えられていて、感服した。

ライディングポジションも、ばっちり(私の身長は175cm)。

小径車にありがちな、短いホイールベースということはなく、実測で97cm。私のロードレーサーのひとつ(700C)と1.5cmほどしか変わらない。車輪の大きさが違うので、その差が有意なものなのかどうか、フレーム設計の知識がない私にはわからないが、乗車感覚としては違和感がない。視覚的にはホイールベースはもっと短いかと思ったが、そんなことはなかった。

というわけで、散々自転車三昧してきたけれど、このウインドコグの場合、完成車状態で全く問題なく、気持ちよく走れる。

唯一、手を入れたいのは、やはりブレーキ。実用上テクトロのデフォルト製品で問題ないが、感触という点では、感動がない。

私にとってカンパ・コーラスのブレーキフィーリングが大好きで(ブレーキ単体で決まるものではなくフレーム・ホイール・タイヤ等とのマリアージュではあるが)、峠の下りでコーラスのブレーキを使用する度に、この感触のためにもう一度坂を登りたいと思ったりするが、そこまで求めることはなくても、もう少しジワっと効く感じ、入力に対するリニア感が欲しい。ブレーキシューだけでも替えてみたい。

写真:いつもの場所で。WINDCOG。

写真:ウインドコグ。この位置のボトルケージで、舗装路走行中にロングサイズのボトルが落ちてしまった。通常サイズなら問題ないか。

写真:ウインドコグのドライブトレインと折り畳み機構

写真:ウインドコグのリアエンド廻り

<追記>

フロントハブのところの凸部(磁石付)とリヤハブのところの凹というか穴とを合わせて折り畳んだ後、組み立てるときになって、その2つがなかなか外れない事象が生じた場合には、アーレンキーで後ろハブのアクスルをちょっとだけ回すと結合部の角度が変わり、スムーズに折り畳み、外しができます。

「外れやすい」というクレームがあったからか輪行袋にはそれ対応用の小さい部品が付いていましたが、私は使っていません。かえって面倒ですし、私は古チューブ(細いラッテクスチューブが最高ですが、ブチルチューブでもOK)でハンドルと折り畳み状態の前と後ろを結んで、かっちりズレないようにしています。チューブで結ぶなどほんの10秒位のものですから)

<追記2>

ナニワ銀輪堂に、ウインドコグ純正のシートチューブバッグを受け取りに往復自走で行ってきました。京都から大阪大正区には、桂川、淀川のサイクリングロードを走って不快な道を走ることなく行けます。往復で120km。

往路は凄い向かい風。インプレッションには最適です。上り坂は先日の走りで体験して、全く問題ない受け止めでして、平地の向かい風はどうなのか興味がありました。

走らない自転車というのは、自分の入力に対して、期待よりも前に進まない自転車。後ろタイヤがスローパンクしてるんとちゃうか、とかチューインガムが張り付いているんとちゃうか、みたいな感じ。軽量なカーボンロードフレームでも、その点で気持ちが良くなく、すぐに手放したものもあります。

ただ、体感的には遅いようでも、タイムを計ってみたら実は速かった、という自転車もあります。そういう自転車は私の経験上ではフレームやホイールが自分にとって固い自転車。ブリヂストンのアンカーのロードレーサーがそうでした。

競技に使うわけではなく、ツーリングで使う分には、踏んで気持ちよく、踏み続けても疲れない、一生懸命踏むと速いけど筋や筋肉が痛くなる自転車でない、のが良いです。

強烈な向かい風できついけど、踏む分には不快でない、そういう自転車が良いです。

その意味では、今回のウインドコグは、大丈夫でした。

GPSのログを帰宅後に解析すると、今回、平地を往復120km走ったのですが、帰りは追い風の区間が少しあった程度ですが、実は時速30km以上は、ほとんどありませんでした。

踏み味は軽く、スムーズに走っているようでも、それが小径車だからどうかはわかりませんが、ウインドコグは時速20km〜30kmで巡航するには気持ちよい、実は30kmで走っていてもそれ以上スピードが出ているような気にさせてくれる自転車です。

時速30km以上で巡航したいという用途ならば、やはりロードレーサーでしょうが、荷物を積むとか諸々考えるとツーリングにはどうかな、と思います。サポートカーがつくスポーツライドならいいのでしょうが。

誤解のないように記しておくと、ウインド・コグが時速30km以上出ないとかそういうことではなく、私の脚力との関係でそうであったということ。下りでは時速40km以上でもしっかり走りますし、高速安定性に問題があるわけではありません。小径車であることのネガは感じません。

ランドナーならロードレーサーほど高速巡航に特化しているわけではないけれど、あらゆる面で守備範囲が広いと思います。

ところで、小径車でいうと、ブロンプトンが有名で、走っている人に時々会いますが、ブロンプトンの巡航速度というのは独特というか、押し並べてのんびりのように思います。だからといって、本人がそれで楽しんでいるのを他人がとやかく言う必要はないですし、それが自転車のせいなのか、そもそもブロンプトン愛好家というのがのんびり走る嗜好性をもった人ばかりなのか、そのへんはわかりませんが、出会う度にそうなので、不思議に思います。旅の手段にブロンプトンを選択するのではなく、愛用のブロンプトンで走るのが目的であるのかもしれず、その気持ちはよくわかります。

平地と坂道を走った、私なりのインプレッションとしては、時速30km位で走るのにはウインドコグは気持ちよく、アゲンストな状況でもペダルが踏める。荷物の搭載も工夫されているので、ロングツーリングにも対応できるのでは、小径車なのでフロントサイドバッグにすれば重心が低く、地をはうような走行感覚が得られるのではないか、というところです。タイヤがやはり小径であるのと、太くないので、42Bランドナーのような、どっしりした安定感は得られませんが。

写真:大阪・与謝蕪村生誕地

写真:大阪・中之島公会堂

<追記3>

その後の改造

1)ブレーキシューをシマノ アルテグラ用 に交換・・・テクトロのブレーキシューはシマノのとほぼ同サイズなのか、特に調整することなく簡単に替えられました。シマノのシューは屋根裏収納庫にあった取得時不明のものですが、問題なく使え、ブレーキング時の感触もくいつきのじわり感が出てよくなりました。

2)サドル交換・・・ウインドコグ純正のシートチューブバッグを装着する際には、サドル下にストラップを通すのですが、デフォルトのサドルはその部分がスリムでストラップを通すのに少し手間取る(ちゃんと通りますが)こともあり、これも屋根裏収納庫から救出したベルトゥの革サドルに交換しました。デフォルトのサドルで不満はありませんでしたが、やはり革サドルのほうがしっくりきます。イデアルやブルックスよりもスリムなのでウインドコグには似合うと思っています。

3)ボトルケージ・・・20年以上前に購入したミノウラのペットボトル用のケージにしました。飲み口のところにゴム製のストッパーがあるので確実にボトルを保持できます。

パナソニック クロモリ ロードレーサー(2022/9) ― 2022/09/22

写真:パナソニック オーダーロードフレームFRCC02 ※2022年の型番FRCC03と同等だと思う

TREKのカーボンロードレーサーを手放し、パナソニックのクロモリのロードレーサーを組んでもらった。

実は、このパナソニックのフレームは、消費税率が上がる前、還暦記念に備えてオーダしていたものだが、いざ還暦になってみると人事異動で仕事が変わったりしたこともあって祝える気分でもなく、屋根裏収納庫に寝かしていたのだが、今回、思うところがあって、完成車にした。

パーツの多くはTOEIロードレーサーから移植。TOEIのフレームも手放すことにした。

なぜ、今更パナソニックのフレームにしたかというと、以前、シクロクロスのフレームをパナソニックのに変えたところ、実に踏み心地がよく感動が持続しているから。

パナソニックの自転車部門は、今では電動アシスト車の売上がほとんどだそうで、オーダースポーツ車は、関係者の努力と様々な力学の中でなんとか存続しているのかもしれない。

パナソニックと言っても、なにもロードレーサーを大量生産しているわけではなく、ハンドメイド。企業としての品質管理がしっかりしてそう。

出来上がりは、期待以上。ラグも美しい。

パナソニックは「ジャパン バイク テクニーク」といったハンドメイドビルダーが集うイベントにも参加している。海外の自転車メーカーの値上げがすさまじい中、パナソニックの価格はたいへん良心的に感じられる。自転車部門は、パナソニックの御本社とは別のフィロソフィの会社ではなかろうか、知らんけど。

写真:パナソニック クロモリ オーダーフレーム サイズは540mm

写真:ラグもボテっとしてなくて美しい

写真:シート部分のラグ。チューブは丹下プレステージ。シートピラーはカンパ。

写真:サドルはイデアル88を屋根裏収納庫から発掘

写真:集合ステイもチャーミングだ

写真:エンドはロードエンドをオーダーした。パナソニックの刻印入オリジナル。ディレイラーは前後ともデュラエース7700系。Wレバーも。

写真:クランクは東京サンエスの「ラ・クランク」47✕31。後ろは13-25。どんな上り坂でも(舗装路)大丈夫なはず。ちなみにブレーキレバーも東京サンエスの「Jリーチ」で、実に使い良い。ブレーキ本体はカンパ スケルトン。ハンドルは日東105、ステムはエネシクロ。 以上

【追記】

完成後、早速、試走してきました。

1)自宅(京都市右京区)〜笠峠〜栗尾峠〜深見峠〜佐々里峠〜花背峠〜自宅:122km 累積標高1727m:ホイールはグランボアハブ+グランボアパピヨンリム+ビットリアOPEN PAVE CG

2)自宅〜六丁峠〜神明峠〜越畑〜京北浅江〜周山〜魚ヶ渕〜越畑〜神明峠〜六丁峠〜自宅:79km累積標高1325m:ホイールはデュラエース74系ハブ+マビックSSCパリルーベ+ビットリアコルサSR(チューブラー)

3)京北道の駅〜北桑田高校の裏坂〜神楽坂トンネル〜美山町下吉田〜堀越峠〜名田庄道の駅〜五波峠〜佐々里峠〜山国〜京北道の駅:115km累積標高1509m:カンパゾンダ+ビットリアコルサ

いつも走っているコースや、日帰りとしては遠くの峠を含めてホイールを替えて走ってみました。フレームを評価するのに、ホイールとのマッチングもあるからです。

どのホイールで走っても、パナソニックのクロモリフレームは、ペダルの入力にスッと反応し、気持ちよく走れます。

いろいろ自転車を所有してきたけれど、正直、ロードレーサーであれば、このパナソニック1台あればいいかも、と思いました。DE ROSAネオプリマートは別格として。

ロードバイクに興味をもってこれから始めようとする人の多くは、クロモリの存在を知らなかったりして、選択肢にすらならないのかもしれませんが、この完成度の高さは秀逸です。コストパフォーマンスでも最強でしょう。

レースに出るには、ある意味目立ちすぎるし、皆が乗っているカーボンが売れるのでしょうが、少なくとも私がこれまで乗ってきたカーボンフレームよりも、断然気持ちいいです。私の場合。(2022/10/5追記)

グランボア カンパ鉄3アーム イタリアンレーサー ― 2022/05/02

30年以上前、美しいと感じて何に使うのか考えることなく購入したカンパ鉄3アーム チェーンホイールを屋根裏収納庫に寝かせていた(既報)が、そのための自転車がついに完成した。

写真:グランボア イタリアンレーサー

還暦になり、そろそろ在庫のパーツも使っていかねば、と思った次第。

写真:カンパ鉄3アーム ヌーボグランスポルト 50✕42

当初、TOEIロードレーサーフレームを使うつもりだったが、アイズバイシクルの土屋さんから、ちょうど良いイタリアンフレーム(メーカー不詳)があるのでそれにしたらという提案があり、ありがたく受け入れた。

写真:手の込んだラグ。ラグの肉抜きまでしてある。

鉄3アームと同じくヌーボグランスポルトのバンド式レバーがあって、Wレバー台座付きのTOEIフレームでどう処理しようかと悩んでいたことが、直付けの一切無いフレームであることから一挙に解決。

写真:カンパ ヌーボグランスポルトWレバー

また、最近のロードバイクと呼ばれている商品は、ワイヤーフル内蔵が流行っているようで、中級グレードのものまでそうなっているが、その価値を理解できない私には、2022年の今、素のフレームを得ることがアンチ内蔵の立場から、意気に感じる。

趣味で凝ったフレームを求める人がフル内蔵するのはお好きにどうぞ、という感じだが、通常の使用状況において、フル内蔵にメリットがあるとは、到底思えない。

メンテナンスが大変で、ちょっとしたワイヤー交換ができなくて、困るのではないか。

BBを都度外さないと作業できないのであれば、高価なカーボンフレームのペラペラのがそれで大丈夫なのかと心配になる。

メーカーの売らんがためのような気がして仕方ない。

ワイヤー内蔵で空気抵抗が減って走りが楽になったりタイムアップするというのは、ホビーレーサーレベルでは関係ないと思う。

そんなことをつらつら思っているところに、このイタリアンメーカー不詳フレームは、まったく直付けのない、素のフレームで、今の時代に、こういう中古フレームに出会えたことは僥倖である。時代的には1970年代の品ではないかという話。

写真:ワイヤー処理

もっとも、直付の火がフレームに入ってないからといって、チューブの性能が最大限に発揮され、特別な感動が得られるかというとそういうことはないと思う。まだちゃんと乗っていないけれど。

ただ、当たり前に付属しているフレーム小物が一切無いので、小物もちゃんと用意できる自転車屋さんでないと、組めない。

普通のお店では、まず無理だし、そもそも相手にしてくれないだろう。

写真:ワイヤー小物

ブレーキはレコードのノーマルサイズだが、それでもブリッジからの距離が足りず、純正のアダプターを介して装着してもらった。

エンド幅は、当然120mmなので、5速。

ヌーボグランスポルトのディレイラーで、気持ちよく変速する。

前ディレイラーが芯棒のようなもので真っ直ぐ出るのがお茶目

写真:カンパ バレンチノ 前ディレイラー

ペダルはレコードピスト

写真:カンパ レコード ピストペダル。ビンダのストラップ。

ブレーキレバーは縦文字カンパ

写真:ハンドルまわり。チネリ ジロ・デ・イタリアと1Aステム。サドルはブルックススワローチタン。

フレームから小物まで、アイズバイシクルだからこそ組み上げられたイタリアンレーサーだと思う。長らくの御縁に感謝。

(追記)

最近のコメント