北九州の灯台巡り(相島・筑前大島など) ― 2025/09/17

家族イベントで福岡に行き、その後北九州の灯台巡りをしました。「灯台カード」ノミネート灯台です。

「筑前相島(ちくぜんあいのしま)灯台」「筑前大島灯台」「津屋崎鼻灯台」「妙見埼灯台」の4つと、帰路に立ち寄った長州の角島(つのしま)灯台。

相島で自転車の前輪タイヤサイドが裂けたので、だましだまし走った筑前大島以降は、クルマで回りました。

◎走行日:2025年9月1日~3日

◎使用自転車:ウインドコグ

◎宿泊:民宿つわせ(筑前大島)、ワシントンプラザ浜田

◎行程:9/1:福岡8:08=新宮港=(渡船)=相島(あいのしま)~筑前相島灯台~(島内一周)=(渡船)~新宮港=(ホームセンター)=神湊(こうのみなと)港=(渡船)=筑前大島~宗像大社沖津宮遥拝所~筑前大島灯台~16:56民宿つわせ(泊)

9/2:筑前大島8:35=(渡船)=神湊=津屋崎鼻灯台=鐘崎=妙見埼灯台12:37 =15:12角島灯台(角島大橋)16:50=20:04浜田(ワシントンプラザ泊)

9/3:浜田9:48=(浜田道・中国道)=17:04京都自宅

◎ 9月1日(月)晴れ

9/1走行ログ(自転車と自動車)

福岡サンパレスを出発し、新宮港から渡船で相島。

福岡のタワーマンション(福岡アイランドシティ)、海の中道、志賀島が見えた。

渡船からの眺め

相島には、これといった観光地がないのだがインバウンド観光客が多数。

なんと、ハッセルブラッドのデジタル中判カメラで写真を撮りまくっているアジア人女性がいた。

なんと、ハッセルブラッドのデジタル中判カメラで写真を撮りまくっているアジア人女性がいた。

なんでこんなに観光客が多いのか船員さんに尋ねたところ、「ネコですよ」。

相島はネコの島として有名らしい。

ハッセルブラッドで撮りまくるインバウンド団体客

渡船

相島に到着

朝鮮通信使の碑とネコのお出迎え

帰りの渡船切符を到着時に買っておいてよかった。後に局地的豪雨になったので。

相島の渡船待合所

島を一周する。港のほぼ反対側に、目的の相島灯台がある。

筑前相島灯台

筑前相島灯台、意外と新しい。

一周道路。距離は短いが、寂しい。

ほぼ一周して港が見えた。

この後、急に集中豪雨になった。

なんと不運なことに、豪雨の中、「パーン」と音がして前輪がサイド切れパンクした。

自転車から降りて雨宿りをしたが、帰路の出航時間が近づいてきたので雨具を着ずに港へと自転車を押して走る。急な雨で既に濡れてしまったし、気温が高いので。

渡船に乗船して出航の頃には雨は止んだ。

新宮港にデポしていたクルマに自転車を積み、Tシャツに着替え、チューブを交換。

ホームセンターに寄って、「強力補修ガムテープ」を購入。

タイヤの内側に貼ったが、チューブの空気圧に耐えられずサイド切れ部分からチューブがプクッと膨らむ。

前輪のブレーキを開放して前輪の回転を妨げないようにした。

筑前大島の港から宿までは、だましだまし走るしかない、と思いながらクルマを走らせていると、ハンバーガー屋さんを発見。

お昼にすることにして、お店のご主人と話していると、なんと、ここは自転車対応のお店で修理道具がある、タイヤブートまで、とのこと。何たる幸運。固辞される中、お礼を置いて出発。

塩浜にあるハンバーガー屋さん

パークツールのタイヤブートを分けてもらって修理

筑前大島への渡船乗り場。神湊(こうのみなと)。

神湊(こうのみなと)の乗船券売り場

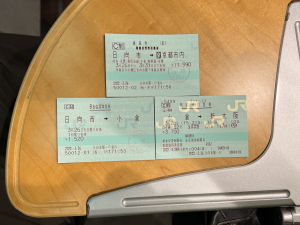

渡船乗船券

筑前大島渡船

筑前大島に到着し、港の反対側の宗像大社沖津宮遥拝所を目指す。

小さな坂を越えて、すぐに着いた。

宗像大社沖津宮遥拝所

宗像大社というのは日本最古の神社のひとつだそうで、沖津宮、中津宮、辺津宮の三宮から成り、その総称が宗像大社だということを、今回の旅で知った。

沖津宮はこの筑前大島の沖合いにあり、神事の関係者以外は渡れない。ということで、この遥拝所から拝む。中津宮というのは、この筑前大島にある。辺津宮は本土(福岡県宗像市)にある。

沖津宮の遥拝所付近(クリックして拡大すると沖津宮の島が見えます)

拝所の石碑

石碑のところから望む沖津宮

遥拝所

小さな峠を越えて、灯台へ。

筑前大島灯台

筑前大島灯台のプレート

宿のある津和瀬集落。乗馬のため来島していた方たちと同宿だった。

◎ 9月2日(火)晴れ

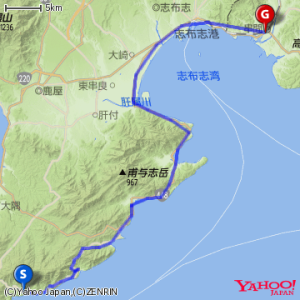

9/2走行ログ(自動車)

朝、民宿の窓から虹がみえた

玄界灘に虹

しばらくすると、半円型まで虹が成長した

民宿の窓から

その後、強い雨になった。自転車のタイヤサイドはタイヤブートを使用してもやはり膨れてきている。港まで宿の軽トラで送ってもらうことにした。

港に着くと、雨は小降りになって、止んだ。

大島港

大島港

出航までの間、宗像神社中津宮へ。

宗像神社中津宮

端正な灯籠があった。天保年間のもの。

中津宮

無事、神湊にデポしたクルマに戻る

神湊の駐車場

ここからは、クルマで灯台巡り。

津屋崎鼻灯台

津屋崎鼻灯台のプレート

海沿いに走り、森崎和江『海路残照』を読んで、ぜひとも行きたいと思った鐘崎へ立ち寄った。

鐘崎は歴史的には海女の発祥の地とされ、この地から能登半島他に伝播した。漁業の先進地。

鐘崎の織幡神社。この地の中心ともいえる存在。

織幡神社

鐘崎の町

鐘崎海女の像

現在は北九州市若松区になっている妙見埼灯台へ。

妙見埼灯台

妙見崎灯台のプレート

北九州の灯台カード該当の4つの灯台を巡り、帰路に長州の角島(つのしま)灯台へ寄ることにする。

以前、自転車で訪問しているが、灯台カードの存在を意識してなかったのと、灯台にも登ってなかったので。

学生時代の友人の父上が「灯台守」(海上保安庁職員)で、角島灯台も担当していたとのこと。灯台横の宿舎に住まう時代ではなかったが、彼はこの近くの高校を卒業している。

角島灯台

角島灯台のプレート

角島灯台に登ったところからの景色

角島大橋

日本海の夕陽を浴びながら走り、浜田のビジネスホテルに宿泊し、翌日京都に帰った。

日本海の夕陽

(おしまい)

国東半島、姫島 ― 2023/02/08

国東半島(くにさきはんとう)には何故か惹かれるものがあり常々訪問したいとは思っていたが、半島は一つの山のようで、侵食されてできた谷ごとに集落があり、道路は海岸沿いと谷の中ぐらいしかなく、なかなかコースがとりにくい。

宇佐駅を起点に、宇佐神宮、安心院(あじむ)の佐田京石(さだきょういし)、熊野磨崖仏、富貴寺(ふきじ)、田染荘(たしぶのしょう)、両子寺(ふたごじ)、杵築(きつき)の城下町を巡り、姫島に渡ってから宇佐駅に戻る3泊4日の旅とした。多くの石造物と出会えた。

宇佐駅を起点に、宇佐神宮、安心院(あじむ)の佐田京石(さだきょういし)、熊野磨崖仏、富貴寺(ふきじ)、田染荘(たしぶのしょう)、両子寺(ふたごじ)、杵築(きつき)の城下町を巡り、姫島に渡ってから宇佐駅に戻る3泊4日の旅とした。多くの石造物と出会えた。

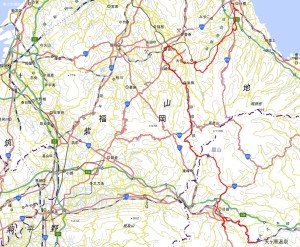

<コース実走図> 青線が走行ログ (クリックで拡大)

◇走行日:2021年4月28日〜5月1日

◇使用自転車:グランボア650Bランドナーoyakata

◇行程:4/28(水)京都6:55=(のぞみ75号)=9:23小倉10:10=(ソニック11号)=10:57宇佐〜11:46八十八体の仏11:58〜12:08宇佐神宮12:48〜13:33安心院京石13:40〜15:05熊野磨崖仏15:42〜16:00本宮磨崖仏〜16:15「旅庵 蕗の薹」

4/29(木)宿(富貴寺)10:15〜10:50田染荘展望所〜11:07朝日観音・夕日観音11:37〜11:46真木大堂12:28〜12:39鍋山磨崖仏12:46〜13:27財前家宝塔13:40〜14:13走水峠〜14:34両子寺15:22〜15:48三浦梅園旧宅〜16:42安岐橋〜17:37杵築市 ホテル「いな里」(泊)

4/30(金)宿7:50〜(杵築市内ポタリング)9:15〜9:58城ケ谷峠〜11:33走水トンネル〜12:28国見町野田の寺12:44〜13:10国見港(姫島行きフェリー乗場)13:35=(フェリー)13:55姫島港〜14:16観音崎〜15:12姫島灯台15:26〜16:22安西旅館(泊)

5/1(土)宿7:25〜姫島港7:55=(フェリー)=8:20国東港〜8:42妙見隧道〜9:08竹田津隧道〜10:33真玉寺10:53〜11:43豊後高田市昭和の町11:54〜12:19JR宇佐駅13:49=(ソニック32号)=14:37小倉14:55=17:22京都

◇走行日:2021年4月28日〜5月1日

◇使用自転車:グランボア650Bランドナーoyakata

◇行程:4/28(水)京都6:55=(のぞみ75号)=9:23小倉10:10=(ソニック11号)=10:57宇佐〜11:46八十八体の仏11:58〜12:08宇佐神宮12:48〜13:33安心院京石13:40〜15:05熊野磨崖仏15:42〜16:00本宮磨崖仏〜16:15「旅庵 蕗の薹」

4/29(木)宿(富貴寺)10:15〜10:50田染荘展望所〜11:07朝日観音・夕日観音11:37〜11:46真木大堂12:28〜12:39鍋山磨崖仏12:46〜13:27財前家宝塔13:40〜14:13走水峠〜14:34両子寺15:22〜15:48三浦梅園旧宅〜16:42安岐橋〜17:37杵築市 ホテル「いな里」(泊)

4/30(金)宿7:50〜(杵築市内ポタリング)9:15〜9:58城ケ谷峠〜11:33走水トンネル〜12:28国見町野田の寺12:44〜13:10国見港(姫島行きフェリー乗場)13:35=(フェリー)13:55姫島港〜14:16観音崎〜15:12姫島灯台15:26〜16:22安西旅館(泊)

5/1(土)宿7:25〜姫島港7:55=(フェリー)=8:20国東港〜8:42妙見隧道〜9:08竹田津隧道〜10:33真玉寺10:53〜11:43豊後高田市昭和の町11:54〜12:19JR宇佐駅13:49=(ソニック32号)=14:37小倉14:55=17:22京都

◇峠:走水峠(474m)、城ケ谷峠(240m)

◇宿:旅庵「蕗の薹」、ホテル「いな里」、安西旅館

写真:宇佐神宮

写真:熊野磨崖仏

写真:富貴寺の国東塔

写真:田染荘展望所

写真:杵築城 遠望

写真:杵築の城下町

写真:姫島灯台

写真:真玉寺

✴︎ 詳しくはGoogleフォトで(130枚)

水俣から椎葉村、諸塚村 ― 2022/12/17

九州新幹線を利用すると、私の住む京都と九州は、以前では考えられないくらい近い。

九州山地の奥深く、椎葉村(しいばそん)を訪ねるのが今回の旅のモチーフ。

出発地には早めに着いて、帰路にしみじみと車窓風景を楽しむのが好きなので、新幹線の通る熊本側から九州山地を横断して宮崎側に抜けるプラン、出発地は水俣とした。

新水俣駅は雨。水俣に来た以上、やはり水俣病資料館に行かねばと思い、レインウエアを着込んで出発。水俣湾を望む小高い丘に、周囲を圧迫しない白い建物があった。

写真:水俣病資料館

写真:水俣病資料館近くで望む水俣湾

もし自分が水俣病の加害企業であるチッソの社員だったら、もしお得意先がチッソでその担当だったとしたら、どう考えて、どう振る舞ったのだろう、と思ったりした。

しかし、帰宅してから関係資料に目を通したりしたところ、そんな甘いものではないと気付いた。会社のスタンスに疑問を感じたりするようであれば、勤めあげるのは困難な事象に満ちた状況だったのではあるまいか。事実の隠蔽と策動、差別に立脚した大企業の存在とその社員の待遇。

チッソは2011年に事業を子会社の「JNC株式会社」に全面的に譲渡し、持ち株会社になっている。「JNC株式会社」の会社案内・沿革をみたところ、水俣病について一文字も触れていない。どうしてこの会社が現在の形で存在しているのか、まったく説明がないのは奇異に感じる。負の歴史は親会社のチッソに全部置いてきました。今の私たちの会社にはもう関係ないです、とでもいいたいのであろうか。

”2014年歌会始の儀”の御製

「慰霊碑の先に広がる水俣の海青くして静かなりけり」

水俣をめぐっての二首の御製

「あまたなる人の患ひのもととなりし海にむかひて魚放ちけり」

「患ひの元知れずして病みをりし人らの苦しみいかばかりなりし」

水俣病についてこれまでほとんど知らずにきたことを恥じた。

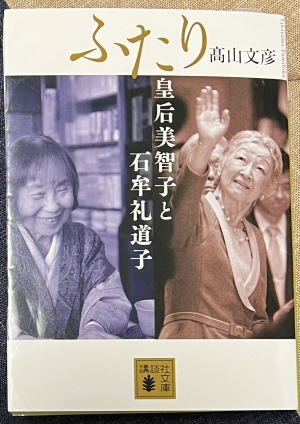

高山文彦「ふたり」講談社文庫2018を一気に読み終えての反省。

水俣市内を通って、1988年に廃線になったJR山野線跡地利用の「日本一長い運動場」を走って京町温泉を目指した。

写真:「日本一長い運動場」=山野線跡 起点

写真:水俣川にかかる鉄橋

写真:山野線プレート

写真:いかにも鉄道跡の道

写真:「日本一長い運動場」終点。旧山野線は、まだまだ続いていたが。

写真:このような普通の商店も絶滅危惧種か。水俣市大川。

水俣市と伊佐市の境の峠を下り、伊佐市布計。雨足は強まり、手が冷たい。全体に寒くなってきてダウンヒルがつらい。寒いときは上りの方が体が温まり、楽。

走り続けたかったが、なぜか写真を撮りたくなり、伊佐市布計で止まる。雨のせいもあってすごく暗くて寂しい集落に感じられたが、以前は山野線の駅や学校もあった。

写真:伊佐市布計

峠を降りて「麓」という町に出た。薪を並べたお店があった。かつてメジャーな存在だったのが薪炭業。

すぐ近くに山野線山野駅跡があった

写真:山野駅跡

写真:山野駅記念碑

平地を走り、伊佐市街を抜けてえびの市境の峠を超えたところで雨は止んだ。

京町温泉の「あけぼの荘」泊。

写真:京町温泉への峠

翌日は、快晴。宿泊した宿。

写真:京町温泉あけぼの荘

全く知らなかったが、京町温泉というのは田舎の鄙びた温泉ではない。昭和の時代は華やかな温泉地であったのであろう。

写真:京町温泉

写真:京町温泉。ストリップ劇場と思われるものが現存していた。

京町温泉からえびの市の農村地帯を走る

写真:えびの市

写真:えびの飯野駅

川内川(せんだいがわ)上流のクルソン(狗留孫)峡から温迫(ぬくみさこ)峠を経て今日の宿泊地水上村湯山温泉へ行く予定をたてていた。

写真:クルソン林道

ところが、災害通行止めだった。道路情報には載ってなかったようだが。

工事箇所は通過させてもらい(工事の人たちはとても紳士的かつ親切でいっぺんに宮崎県のファンになった)、行けるところまでいってみようと進んだが、結構シビアな崩壊箇所が現れた。1箇所通過しても、その後どれだけ崩壊箇所が現れるかわからないのと、迂回路も人家もない山間地でなので、引き返すことにした。大きく迂回することになるがやむを得ない。

工事箇所は通過させてもらい(工事の人たちはとても紳士的かつ親切でいっぺんに宮崎県のファンになった)、行けるところまでいってみようと進んだが、結構シビアな崩壊箇所が現れた。1箇所通過しても、その後どれだけ崩壊箇所が現れるかわからないのと、迂回路も人家もない山間地でなので、引き返すことにした。大きく迂回することになるがやむを得ない。

写真:クルソン林道 災害復旧工事箇所

写真:通行止め箇所を通過させてもらったものの、しばらく行って、シビアな崩壊

クルソン林道を引き返していたところ、頭上に巨大な橋梁がみえた。

クルソン大橋という看板があったので、通ってみることにした。

写真:クルソン大橋案内看板

写真:クルソン大橋の上。高度感があり、けっこう怖い。

写真:クルソン大橋から眺めたクルソン林道

山沿いに旧道の堀切峠を経て球磨川流域に入り、水上村湯山温泉へ。

写真:堀切峠

峠を下ると、球磨川エリアになる。くま川鉄道(旧国鉄湯前線)に沿って沿って走る

写真:くま川鉄道

写真:くま川鉄道の終着駅「湯前駅」

湯前を過ぎると高度を上げ、市房ダム沿いに水上村へ。

写真:市房ダムに上がるループ橋

翌日も快晴。宿泊した「水上荘」

写真:水上荘

湯山峠を越えて椎葉村へ

写真:椎葉村

飯干峠を越えて、椎葉村役場のある中心集落を目指す

写真:飯干峠へ

写真:飯干峠途中からの展望

写真:飯干峠

写真:飯干峠下り、椎葉村を望む

写真:椎葉村上椎原へ

写真:使い込まれたトラックがあった。ウインカーが破損しているので公道不可か。

写真:椎葉村立小崎小学校

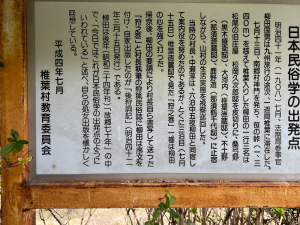

柳田國男が1908年(明治41年)7月、椎葉村に1週間滞在し、「後狩詞記(のちかりのことばのき)」を記すきっかけとなった、当時の村長、中瀬邸。

写真:中瀬邸

写真:椎葉村教育委員会の説明

写真:中瀬邸

中瀬邸には現在の当主がいらっしゃったので挨拶をして辞する

写真:中瀬邸付近、椎葉村の景観

写真:上椎葉ダム

ダム側に中学校があった。椎葉中学校には寄宿舎「醇和寮」があり、全生徒の8割が入居しているとのこと。村内には高校もないので小学校を卒業したら親元を離れることになる。

写真:椎葉村立椎葉中学校

写真:椎葉中学校 寄宿舎「醇和寮」標柱

椎葉村の中心、椎葉厳島神社。平家の残党を追ってきた那須大八郎(那須与一の弟)ではあるが、椎葉で隠棲する平家一門を赦免し、厳島神社を勧進したとのこと。

写真:椎葉厳島神社

写真:重要文化財 那須家住宅

写真:那須家住宅

写真:椎葉村中心部

写真:椎葉村上椎葉

写真:商店には「オガライト」があった

写真:上椎葉

天気が崩れてきており、追い立てられるように走り、諸塚村へ

写真:下椎葉の旧道トンネル

写真:諸塚村の宿

翌日は激しい雨となり、予定を短縮して民宿の車でバス停まで送ってもらい、バス輪行で日向駅へ出て、帰宅した。

写真:諸塚バス停

写真:諸塚からバス輪行

写真:日向市からの切符

◇走行日:2022年3月23日(水)〜26日(土)

◇使用自転車:グランボア650Bランドナーoyakata

◇行程:3/23:京都駅6:07=6:37新大阪=(さくら543号)=10:33新水俣駅〜12:00水俣病資料館12:57〜13:08水俣駅〜14:14「運動場」終点〜15:11伊佐市との峠〜14:50山野駅跡〜17:10えびの市との峠〜17:46京町温泉「あけぼの荘」走行:84km

3/24:「あけぼの荘」8:00〜9:13「えびの飯野」駅〜9:40クルソン峡〜10:23クルソン峡引き返し地点〜11:32クルソン大橋〜12:53堀切峠〜14:46大畑町〜15:15球磨川沿い〜16:24湯前駅〜16:50市房ダム〜17:05水上荘 走行:112km

3/25:水上荘7:56〜8:30市房山キャンプ場〜10:00湯山峠〜11:31飯干峠12:15〜13:06中瀬邸〜14:00上椎葉15:12〜15:32那須橋〜16:06岩屋戸〜16:38諸塚〜16:47「森の民宿 樹の里」 走行:74km

3/26:諸塚バス停9:21=10:51日向駅11:21=にちりん8号=13:40大分13:45=ソニック74号=15:03小倉=15:10=のぞみ40号=17:38京都

◇峠:堀切峠(720m)、湯山峠(942m)、飯干峠(1045m)

◇宿:3/23 京町温泉「あけぼの荘」、3/24 湯前温泉「水上荘」、3/25 諸塚村「森の民宿 樹の里」

*走行ログ

五島列島(上五島)天主堂巡り ― 2022/09/23

写真:頭ヶ島天主堂(世界遺産の「構成資産」)

写真:猪ノ浦教会堂

2018年に世界遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」。

構成要素のひとつである五島列島の教会群を訪ねた。

博多からのフェリーの船中で、カトリック長崎大司教区認定の「五島巡礼手帳」を購入し、巡礼地が五島列島に53もあることを知った。巡礼の記録として各教会にはスタンプ印もある。

地図をたよりに教会(教会堂/天主堂)をいかに効率よく回るか、いわばロゲイニングやスタンプラリーのような感覚でスタートしたが、上五島の上りと下りしかないような道を強烈な日差しと暑さの中、ひたすら自転車で走っているうちに、だんだんと気持ちが変わってきた。

それをはっきりと意識したのは、「猪ノ浦教会」というリアス式海岸の奥にある小さな集落の小さな教会に立ち寄ったとき。歴史的、建築的な観光要素は何もない教会。

厳しいであろう生活の中で、個人的蓄財等に優先して、自分たちの教会づくりを仲間とともに進めてきた人達の思いのようなものが、こんな私にも伝わってくるようになったのだ。好きなように自転車を購入して好きなように旅をしている今の私には無い、なにか尊いものがそこにはあるような気がした。

大型台風が近づいてきたので、予定より早く旅を打ち切ったが、五島にはぜひ再訪したい。

◇日程:2022年9月14日~17日 船中1泊現地2泊

◇自転車:グランボア650Bランドナーoyakata

◇行程:

9/14(水)京都18:46(のぞみ49号)=21:30博多 博多港23:45=(フェリー太古)=9/15(木)5:40青方港~8:28頭ヶ島大橋~教会への里道(旧道/遊歩道)~8:50頭ヶ島天主堂9:30~(昼食)~11:45丸尾教会~12:20冷水教会~12:55青砂ヶ浦天主堂~13:50曽根教会~14:20小瀬良教会~14:50江袋教会~15:08仲知教会~(津和崎灯台を目指していたが、断念して引き返す)~16:20民宿「小串」泊(小串郷)

9/16(金)民宿「小串」8:40~(林道)~9:40青方教会(パンク修理)~10:35跡次教会~11:20小浜~11:50猪ノ浦教会~12:55焼崎教会~14:35真手ノ浦教会~15:25大曽教会~16:30民宿「こより」泊(青方)

9/17(土)民宿「こより」8:45~(ポタリング)~9:20青方フェリー乗り場12:10(出港)=17:50博多港 博多18:59(のぞみ64号)=21:38京都

13の教会を巡礼。

◇峠: 青方峠(53m)、立石峠(61m)、黒崎峠(76m)、白草峠(127m)

※峠の標高は低いが、上五島の道は上りと下りしかないような感じで、走り応えがある。自転車と出会うことはほぼ無い。日常的に軽快車に乗って買い物に行く、ということがほとんどないのか、商店の前にも駐輪をみない。

道路の路肩は狭いが、自転車が珍しいからか、クルマは間隔をあけてマナーよく追い越してくれる。これまで走ったエリアで、いちばん自転車に優しい運転をしてくれるのが上五島のクルマ。但しレンタカーには気をつけないといけない。

◇宿:民宿「小串」(新上五島町小串郷)、民宿「こより」(新上五島等青方郷)

※1日目の走行ログ(クリックで拡大)

※2日めの走行ログ(クリックで拡大)

以下は写真。グーグルフォトでも。

写真:フェリー「太古」には輪行状態で搭載

写真:上五島、青方のフェリー乗船場

写真:頭ヶ島大橋

写真:頭ヶ島天主堂へは、舗装路のピークあたりから「里道」とある旧道を通った。

写真:頭ヶ島天主堂

写真:頭ヶ島天主堂 遠望

写真:丸尾教会

写真:丸尾教会のロザリオ像

写真:冷水教会

写真:青砂ヶ浦天主堂

写真:青砂ヶ浦天主堂

写真:白草公園駐車場より矢堅崎を望む

写真:曽根教会

写真:小瀬良教会

写真:江袋教会

写真:仲知教会

写真:「立串」集落

写真:民宿「小串」。広く快適な部屋と美味しい食事。

写真:「小串」の部屋からの眺め。日の出の海。

写真:青方教会

写真:青方教会

写真:跡次教会

写真:猪ノ浦教会

写真:猪ノ浦教会

写真:焼崎教会

写真:焼崎教会

写真:焼崎への道から

写真:真手ノ浦教会

写真:真手ノ浦のオラショ館

写真:大曽教会 今回の旅のフィナーレに相応しく、その存在感の確かさに感動した。

写真:輪行袋につめてフェリーで帰る

写真:太古フェリー 博多行

おしまい

2019GW_筑豊、民芸・小鹿田焼「日田の皿山」 ― 2020/04/25

「用の美」を唱えて民藝運動の父と呼ばれた柳宗悦の「日田の皿山」を読み返した。

私は焼き物に特別関心があるわけではないのだが、「村の者たちは男も女も皆陶工として生まれ、陶工として死んでゆく」、「北九州の古陶を知ろうとする者は、活きたこの窯に来ねばならぬ」と書かれていては、本が1931年(昭和6年)、90年程前に書かれたものだとしても、現在の姿を見たくなり、2019年のゴールデンウイーク(GW)を利用して訪れた。

皿山にどこから入ろうかと地図を眺め、これまで走ったことのない筑豊経由とした。

炭鉱が閉山し、街も衰退して久しいと言われるエリアが今、どんな感じなのか興味があった。

筑豊の街は、確かに商店街のアーケード内には閉じた店が多いが、ゴミなどは落ちてなくて決して荒んだ雰囲気ではなかった。残存している芯の強さのようなものを感じた。

皿山では、窯元から傘立てと片口を分けてもらい、自宅に送った。

日田から阿蘇、高千穂を抜ける計画だったが、大型台風接近で雨も降ってきたため、3日目の朝に、輪行で帰路についた。

写真:小鹿田焼(おんたやき)日田の皿山

写真:傘立てと片口を購入した窯元

○走行日:2019年4月27日~29日

○使用自転車:グランボア650Bランドナー

○宿泊地:田川伊田・ビジネスホテル ロイヤルイン扇

天ヶ瀬温泉・ふくや

○峠:立石峠(109m)、斫石峠(きりいしとうげ:645m)、金剛野峠(369m)、乙舞峠(486m)

○行程:4/27:京都8:27=(のぞみ3号)=10:53小倉11:14=11:43行橋12:41~14:12豊前国分寺~15:34犀川駅~16:19峠~16:42油須原駅~17:02立石峠~17:31田川伊田駅~17:57ビジネスホテル扇

4/28:泊地7:30~7:47田川後藤寺駅~8:31豊前川崎駅~10:03英彦山駅近く~11:22斫石峠~12:30金剛野峠~13:01乙舞峠~13:07皿山14:23~14:56日田城址~17:07天ヶ瀬温泉・ふくや

4/29:泊地~8:10天ヶ瀬駅9:06=(ゆふ1号)=10:49大分11:10=(ソニック24号)=12:37小倉12:53=(のぞみ30号)=15:20京都

写真:油須原駅

地図:走ったルート(クリックで拡大)

諫早から雲仙、野母崎、外海の遠藤周作文学館(2020/3) ― 2020/03/29

春のお彼岸、九州を走ることにした。

亡き母の本棚に戦後純文学の大ベストセラー、遠藤周作「沈黙」新潮社1966年初版、母のは1972年の36刷、があることを知っていたが、長らくそのままになっていたのを、先日読了した。

で、その舞台の長崎県西彼杵(にしそのぎ)半島の外海(そとめ)地区に行ってみようと思い立った次第。調べてみると、遠藤周作文学館もある。

それと、ちょうど諫早という街も見てみたい思いが生じ、諫早から雲仙、野母崎、長崎、外海と走ってきた。

岬めぐりやリアス式の海岸沿いは、浦(集落)毎にアップダウンがそこそこの規模で、距離の割には時間がかかるが、それも旅の味である。元来、隣の浦とは道路で直接つながってなくて、舟で行き来するか、道があったとしても徒歩用。近年になって、クルマが走れるように無理無理つくった道路を自転車で走るのだから仕方がない。

写真:遠藤周作文学館

写真:外海(そとめ)、角力灘と教会のあるムラ

写真:雲仙地獄

写真:千々石の海岸を走る

写真:長崎半島南岸、集落毎にアップダウンを繰り返して走る。雲仙岳を望む

写真:樺島(野母崎)灯台

○走行日:2020年3月19日~22日

○使用自転車:グランボア650Bランドナー

○峠:吹越(910m)

○行程:

3/19 京都=新幹線・長崎本線=諫早12:40~(市内観光)~本諫早駅13:40~14:40有喜町~15:40千々石~16:45田代原牧場~18:04吹越~18:45雲仙・民宿「雲仙」泊

3/20 雲仙9:00~9:40千々石~10:50有喜町~12:00船津~12:30田結(大門)昼食~13:22長崎総合科学大学高校~14:30茂木~15:05大崎町~15:38為石町~16:00大池~16:43風力発電ピーク~17:00脇岬町~17:17民宿「きらら」泊

3/21 泊地7:50~8:50樺島(野母崎)灯台・パンク修理9:42~10:27民宿「きらら」前~10:34野母漁港~11:00軍艦島資料館11:21~12:05蚊焼~12:35深堀町~平瀬町・昼食13:14~14:00大浦天主堂~14:20めがね橋~15:17平和記念像~15:38三菱球場前~16:00三菱重工長崎造船所~16:35福田本町~17:15式見町~17:53三重町・丸金旅館・泊

3/22 泊地7:55~8:40遠藤周作文学館9:35~10:05三重~10:22多比良の分岐~10:47滑石トンネル~11:00JR道ノ尾駅(輪行)11:34=長崎駅12:16=(かもめ20号)=14:15博多駅14:31=のぞみ166号=17:19京都駅17:32=17:50嵯峨嵐山駅~自宅

※ピンク線が走行ログ

大隅半島サイクリング:隔絶集落 (佐多)辺塚から大浦、(岸良)辺塚へ(2017/11) ― 2018/02/19

「僻地」というのは一般的には都市的地域から離れた場所を言う。

僻地の代表例として挙げられることが多い四国の祖谷や、九州の五家荘、米良荘にしても、その地域全体が都会から見た「僻地」なだけであって、いったんそのエリアに入ると、中心地には公共施設や商店もあり、そこで地域社会が成立してきた一定の機能とまとまりがある。区域にある集落ひとつひとつが孤立、隔絶しているわけではない。

ところが、今回のツーリングで訪ねた 鹿児島県の大隅半島東南部、その中でも、大隅半島が太平洋に落ち込む断崖上の道路をひたすら走ってたどりつく肝付町岸良大浦(きもつきちょう きしらおおうら)という集落は、その隔絶度合いがすさまじく、「僻地」などという一般的な形容ではなく、正真正銘の「隔絶集落」と呼ばせていただいてもよいと感じた。向かい風であったが、隣の集落から自転車で2時間はかかるのだ。

隣(といっても、すごく離れている)の集落名は、なぜか同じ名称の「辺塚(へつか)」。西にあるのが肝属郡南大隅町佐多辺塚(きもつきぐん みなみおおすみちょう さたへつか)、東側が肝付町岸良辺塚(きもつきちょう きしらへつか)。西のほうの辺塚はかつては学校もあり、東の辺塚よりも断然規模が大きい。

誤解のないようにいうと、僻地であったり隔絶していることをネガティブにとらえているのではなく、その隔絶感がなぜかしら大きな感動を与えてくれ、素晴らしい場所だと感じさせてくれた感謝の気持ちを伝えたいのである。

隣(といっても、すごく離れている)の集落名は、なぜか同じ名称の「辺塚(へつか)」。西にあるのが肝属郡南大隅町佐多辺塚(きもつきぐん みなみおおすみちょう さたへつか)、東側が肝付町岸良辺塚(きもつきちょう きしらへつか)。西のほうの辺塚はかつては学校もあり、東の辺塚よりも断然規模が大きい。

誤解のないようにいうと、僻地であったり隔絶していることをネガティブにとらえているのではなく、その隔絶感がなぜかしら大きな感動を与えてくれ、素晴らしい場所だと感じさせてくれた感謝の気持ちを伝えたいのである。

寺社仏閣や名刹、温泉、特色ある宿泊施設、小説や映画の舞台などの観光的要素が皆無なエリアであるが、そこに行ったというだけで不思議な感動を与えてくれた。本土最南端の佐多岬よりも圧倒的に。

民俗学者の宮本常一も昭和15年と37年に訪ねており、「宮本常一著作集39 大隅半島民俗採訪録 出雲八束郡片句浦民俗聞書」未来社1995で、その当時の辺塚や大浦の様子を知ることができる。興味のある方は、ぜひご一読を。

宮本常一の著作から、印象に残った部分を抜き出す。

・大泊から外之浦の間も車こそ通わないが、三尺ばかりの道になっていることも、考えてみると親の愛情がそうさせているらしいのである。大泊の小学校へは尾波瀬・田尻・外之浦から通う。一つの通学区域内は学校を中心にして、どうやら道らしい道がついているのであるが、大泊の学校へ通学しない島泊・尾波瀬間と間泊・外之浦間の道は至って粗末である。大人の行く道は歩けさえすればいい、といった程度だが、子どもたちの道は途中の事故を案ずる親心がこもって広くされている。・・・道路の改良はこんな所からも行われたのである。(昭和15年)

(以下は昭和37年)

・大泊から外之浦の間も車こそ通わないが、三尺ばかりの道になっていることも、考えてみると親の愛情がそうさせているらしいのである。大泊の小学校へは尾波瀬・田尻・外之浦から通う。一つの通学区域内は学校を中心にして、どうやら道らしい道がついているのであるが、大泊の学校へ通学しない島泊・尾波瀬間と間泊・外之浦間の道は至って粗末である。大人の行く道は歩けさえすればいい、といった程度だが、子どもたちの道は途中の事故を案ずる親心がこもって広くされている。・・・道路の改良はこんな所からも行われたのである。(昭和15年)

(以下は昭和37年)

・佐多から辺塚にはバスが無いので歩かなければならない。16km、それも悪い道。そこでたいていはバスで郡(集落名)まで来て、そこから船をやとって辺塚に行く。

・ここからは高校が遠いので、高校へゆくものはほとんどなく、たいていは中学を出て就職する。中学校を卒業するころになると、学校へ就職のことを頼んでおく。すると阪神地方の中小企業から申込みがあり、そこに割り当てられて出て行く。女の子はほとんど繊維工場。※大隅半島の村々から京阪神に就職した人が多いというのは意外だった。薩摩の人は東京志向かと思っていたので。今は「大阪のおばちゃん」な人でも実は大隅半島のご出身であったりすることがあるのかもしれない。)

・昔は大浦から買い物は6里(約24Km)離れた大根占(地名)。内之浦の方へは、役場の用事以外には今もって全然行かない。※大浦には昔から商店は存在しなかった。海沿いに立地するが港は現在も無いので船も使えない。

【走行日】2017年11月2日~11月5日

【使用自転車】TOEI700Cランドナー

【峠】大内山峠65m、美濃峠258m

【行程】

11/2(木)JR西大路5:07=5:45新大阪6:00=みずほ601号=9:46鹿児島中央10:05=11:27指宿(輪行組み立て&昼食)12:44~13:13山川港~14:34長崎鼻14:55~15:25西大山駅~15:40開聞川尻~16:28塩谷~16:51開聞駅~16:58民宿「かいもん」泊:GPS計測40km

ルートラボで詳細

11/3(金)民宿「かいもん」6:45~7:31山川港8:00=「なんきゅうフェリー」=9:00根占港~大浜下9:30~10:07伊座敷~涅槃門11:00~11:24西方(道を間違え往復)~12:07大泊~12:48佐多岬13:22~13:58大泊~14:24間泊14:30~14:41古里~15:12郡小学校(跡)~16:44峠~17:05辺塚 「湊原旅館」泊:メーター計測100Km

11/3(金)民宿「かいもん」6:45~7:31山川港8:00=「なんきゅうフェリー」=9:00根占港~大浜下9:30~10:07伊座敷~涅槃門11:00~11:24西方(道を間違え往復)~12:07大泊~12:48佐多岬13:22~13:58大泊~14:24間泊14:30~14:41古里~15:12郡小学校(跡)~16:44峠~17:05辺塚 「湊原旅館」泊:メーター計測100Km

ルートラボで詳細

11/4(土)「湊原旅館」7:36~辺塚小中学校跡・町内ポタリング8:00~8:30沢渡~8:40打詰~9:51大浦分岐~9:59大浦小中学校跡など地区内10:30~10:38大浦分岐~11:48峠~12:18岸良辺塚12:31~13:00船間(国道)~13:13浜(昼食・かぐら)14:03~14:08岸良三叉路~14:52美濃峠~15:00内之浦~16:00肝属川第二有明橋~16:35菱田三叉路~16:50志布志~17:05大隅夏井駅~17:28串間「あかつき荘」泊:メーター計測115Km

11/4(土)「湊原旅館」7:36~辺塚小中学校跡・町内ポタリング8:00~8:30沢渡~8:40打詰~9:51大浦分岐~9:59大浦小中学校跡など地区内10:30~10:38大浦分岐~11:48峠~12:18岸良辺塚12:31~13:00船間(国道)~13:13浜(昼食・かぐら)14:03~14:08岸良三叉路~14:52美濃峠~15:00内之浦~16:00肝属川第二有明橋~16:35菱田三叉路~16:50志布志~17:05大隅夏井駅~17:28串間「あかつき荘」泊:メーター計測115Km

ルートラボで詳細

11/5(日)串間「あかつき荘」7:35~8:09港~8:40都井トンネル~8:54黒井~9:06毛久保~9:39御崎~9:53都井岬灯台~10:30恋ヶ浦トンネル~11:00幸島対岸~11:21峠トンネル~11:51大堂津駅:メーター計測64Km:12:42=(日南線)=14:10南宮崎14:22=(きりしま13号)=16:23鹿児島中央16:38=(さくら566号)=20:48新大阪20:58=(=21:33西大路=(taxi)=自宅

11/5(日)串間「あかつき荘」7:35~8:09港~8:40都井トンネル~8:54黒井~9:06毛久保~9:39御崎~9:53都井岬灯台~10:30恋ヶ浦トンネル~11:00幸島対岸~11:21峠トンネル~11:51大堂津駅:メーター計測64Km:12:42=(日南線)=14:10南宮崎14:22=(きりしま13号)=16:23鹿児島中央16:38=(さくら566号)=20:48新大阪20:58=(=21:33西大路=(taxi)=自宅

最寄り駅から朝イチのJR、新大阪から始発の新幹線に乗ると、いつも会社に着く時間には鹿児島中央駅に到着。在来線に乗り換えて指宿駅からスタート。新幹線は速い!

南薩では、開聞岳がいろいろなところから望める。かつて新婚旅行で賑わった長崎鼻からの開聞岳。

JR最南端駅「西大山駅」への案内と開聞岳

1日目の宿、民宿「かいもん」。とても美味しい焼酎をつい飲み過ぎて、サイクルツーリングでは初めての宿酔気味で翌日出発。

佐多半島 旧佐多町の中心街「伊座敷」。民俗学者、日本を代表するフィールドワーカーともいえる宮本常一も泊まった「昭和館」の現在。

本土最南端 佐多岬

日本縦断を、今、当にやりとげたという人を記念撮影。自転車はジャイアントのデフィ。

2日目の宿。辺塚の「みなとはら旅館」。とはいっても旅館の看板が無いので、地元の人に聞いて、ようやくわかった。

「みなとはら旅館」の女将さんと。

「みなとはら旅館」を出発

辺塚小学校(跡)

辺塚小学校(跡)碑

辺塚の民家。後ろの植生が南国の雰囲気。

大隅半島東海岸の道だが、海からはだいぶ上を走る。時々、太平洋が現れる。

クルマとも殆ど出会わないが、突然自転車を押して登る女性に出会う。長野を出発して日本一周中とのこと。海岸沿いに日本1周をする人の他には、サイクリストもあまり出没しないのかもしれない。

地形図を眺めていて、その隔絶度合いに驚いた「大浦」にある小中学校(跡)

大浦の民家。郵便ポストはどんなに隔絶した集落にもある。ユニバーサルサービスとはこのことか。

大浦の耕地。海に面していても、港は無い。

大浦でお会いしたお年寄りに、許可を得て撮影させていただいた。

(岸良)辺塚の海岸。同じ「辺塚」の集落名称でも、佐多辺塚と、現在では特別の関係性があるわけではないとのこと。

(岸良)辺塚の集落

(岸良)辺塚海岸

ようやく、大きな道と合流する三叉路。岸良。

三叉路には、なかなかよさそうなお店があった。

3日目の宿、串間の「あかつき荘」

都井岬の近くの商店

都井岬への旧道を走る

都井岬灯台

都井岬

日南海岸

JR日南線「大堂津」駅から輪行で帰京。

日本縦断と日本一周の人-佐多岬(付近)で出会う(2017/11) ― 2017/11/18

先日、南九州-薩摩半島南部と大隅半島を走って来た。

佐多岬で、稚内(宗谷岬)からスタートして佐多岬(本土最南端)で日本縦断のゴールを当に迎えんとする方と出会った。2017年9月15日にスタート、途中で台風を2回やりすごし、11月3日ゴール。基本はキャンプ。自転車はGIANTの「デフィ」。荷物は後ろだけ。「後ろだけでシーミー現象(下り坂などで自転車の後輪が左右に蛇行する感じ)とか大丈夫でした?」と尋ねたところ「慣れれば大丈夫です」とのこと。

自転車の乗り味とか自転車に趣味性を求めるのではなく、日本縦断の道具として割り切っていらっしゃるのかもしれない。本人の同意を得て、写真を掲載。

写真:日本縦断ゴールの時:ジャイアント・デフィの方

翌日、大隅半島の太平洋側、とてつもなく辺鄙(私がこれまで走ってきたなかで、文句無しに最高の隔絶感)な道を走っていると、自転車を押して(上り坂のため)いる人と出会った。

話を聞くと、日本一周中とのこと。長野の方で、スタートして5ヶ月目。これから沖縄に向かい、冬を沖縄で過ごして、日本一周を継続するとのこと。自転車はジャイアントのグレイトジャーニー。今では長距離長期間キャンピングの定番的な車種か。4サイドだが、フロントバックは無い。試乗させてもらったが、予想よりも軽やかに走れた。

写真:日本一周の人(2017年11月4日:大隅半島南東部のとても隔絶された場所にて)

お二人の今後に幸多かれと祈った。

対馬ツーリング(2006/3) ― 2016/05/06

勤続20周年休暇を取得して、2006年に、対馬と、ほんのわずか壱岐を走ってきました。

対馬は「全島、山」といわれ、沖積平野は僅少で、山から流れた小さな谷毎に集落があり、漁業の島。対して壱岐は農業の島。

対馬は民俗学者の宮本常一先生の著作も多いフィールドで、一度、訪問したいと思っていました。

九州の最果ての島かと思っていましたが、最果感はありません。考えてみれば、中国大陸や朝鮮半島から日本に文化が伝わった廊下といえる地なわけで、文化の通り道だったわけです。

現在の東京中心の地理感覚からすると「僻地」なのかもしれませんが、歴史的には全然そうでなく、訪問して自転車で細かい道を走っても、なぜか懐かしい感じでした。

【峠】-

【使用自転車】TOEI700Cランドナー(旧)

【ルート】

1日目夜発:京都~(新幹線)~博多~(フェリー泊)

2日目:(フェリー)~厳原~小茂田~け知~(渡船)~豊玉町嵯峨~和多都美神社~豊玉町大綱~三根(泊・大橋旅館)

3日目:三根~峰町青海~上県町女連~上県町伊奈~千俵蒔山~佐護湾~佐須奈~鰐浦~上対馬町泉(泊・対州荘)

4日目:対州荘~比田勝~琴~小鹿~佐賀~万関橋~厳原(泊・丸屋ホテル)

対馬は「全島、山」といわれ、沖積平野は僅少で、山から流れた小さな谷毎に集落があり、漁業の島。対して壱岐は農業の島。

対馬は民俗学者の宮本常一先生の著作も多いフィールドで、一度、訪問したいと思っていました。

九州の最果ての島かと思っていましたが、最果感はありません。考えてみれば、中国大陸や朝鮮半島から日本に文化が伝わった廊下といえる地なわけで、文化の通り道だったわけです。

現在の東京中心の地理感覚からすると「僻地」なのかもしれませんが、歴史的には全然そうでなく、訪問して自転車で細かい道を走っても、なぜか懐かしい感じでした。

【峠】-

【使用自転車】TOEI700Cランドナー(旧)

【ルート】

1日目夜発:京都~(新幹線)~博多~(フェリー泊)

2日目:(フェリー)~厳原~小茂田~け知~(渡船)~豊玉町嵯峨~和多都美神社~豊玉町大綱~三根(泊・大橋旅館)

3日目:三根~峰町青海~上県町女連~上県町伊奈~千俵蒔山~佐護湾~佐須奈~鰐浦~上対馬町泉(泊・対州荘)

4日目:対州荘~比田勝~琴~小鹿~佐賀~万関橋~厳原(泊・丸屋ホテル)

5日目:厳原港(フェリー)~壱岐(芦辺)~国分寺~月読神社~芦辺~(ジェット船)~博多~(新幹線)~京都

写真:対馬 千俵蒔山の海岸道路。海の向こうは韓国。

写真:対馬 和多都美神社

写真:対馬 青海の集落

1日目のコース 詳しくはルートラボをご覧下さい

3日目のコース 詳しくはルートをご覧下さい

天草:寝台特急「なは」&島原鉄道で輪行(2008/2) ― 2016/04/22

2008年の2月、天草を走ってきました。

京都と九州を結ぶ寝台特急「なは・あかつき」が廃止される前に乗っておきたかったのと、私鉄の島原鉄道の一部区間も3月で廃止になるので、そちらにも乗車。

鉄道+自転車のツーリングになりました。

京都と九州を結ぶ寝台特急「なは・あかつき」が廃止される前に乗っておきたかったのと、私鉄の島原鉄道の一部区間も3月で廃止になるので、そちらにも乗車。

鉄道+自転車のツーリングになりました。

【行程】2008年2月8日(金)夜~11日(祝)

2/8-9 京都20:02発(特急なは/あかつき)=7:36熊本=(三角線)=8:38網田(おうだ)駅9:13~9:56三角西港10:15~11:48大矢野橋~12:42茶屋峠~13:37姫戸小学校~14:06樋島大橋~14:28樋島不動神社~14:51樋島大橋~16:23倉岳中学校~17:20本渡 山翠荘(泊)

2/10 本渡(山翠荘)8:32~延慶寺~10:25場貫~11:00堀切(峠)~11:25下田~11:44「五足の靴」碑~12:34与謝野夫妻歌碑~12:49高浜灯台~13:37高浜~14:15西平~15:04大江天主堂15:31~16:20崎津天主堂~崎津・みなとや別館(泊)

2/11 崎津7:55~9:30富岡城址~11:09鬼池港=(フェリー)=口之津港~12:26島原鉄道口之津駅~13:16島原鉄道加津佐駅=(島原鉄道)=諫早=(JR)=京都

【峠】茶屋峠、首越峠

【宿】本渡「山翠荘」、崎津「みなとや別館」

【使用自転車】グランボア650Bデモンタブル

京都発熊本行き寝台特急「なは」 熊本駅に到着

天草の海:自転車はグランボア650Bデモンタブル

天草 大江天主堂

天草 崎津

天草の鬼池港からフェリーで島原半島に渡り、廃止前の島原鉄道「加津佐」駅から輪行で帰りました

最近のコメント