隠岐島~島前・島後の4島を巡る(自転車)[3] ― 2025/07/01

◎走行日:2025年5月25日(日)夜発~30日(金)車中泊1、現地4泊5日

◎使用自転車:グランボア650×42B 55号ランドナー

◎峠:ー

◎宿泊:みつけ島荘(2泊)、民宿 味富、竹の坊

・隠岐島~島前・島後の4島を巡る[1]

・隠岐島~島前・島後の4島を巡る[2]

Day4:5/29晴れ:民宿 味富7:45~8:05福浦トンネル~9:05福浦(集落)~9:45水若酢神社・隠岐郷土館・五箇創生館10:50~12:00白島埼灯台13:10~水木しげる像13:30~14:00世間桜~15:00卯敷(うずき)~16:50西郷・「竹の坊」(泊) 走行:65km

◎使用自転車:グランボア650×42B 55号ランドナー

◎峠:ー

◎宿泊:みつけ島荘(2泊)、民宿 味富、竹の坊

・隠岐島~島前・島後の4島を巡る[1]

・隠岐島~島前・島後の4島を巡る[2]

Day4:5/29晴れ:民宿 味富7:45~8:05福浦トンネル~9:05福浦(集落)~9:45水若酢神社・隠岐郷土館・五箇創生館10:50~12:00白島埼灯台13:10~水木しげる像13:30~14:00世間桜~15:00卯敷(うずき)~16:50西郷・「竹の坊」(泊) 走行:65km

宿を出発して、旧五箇村のよく手入れされた田んぼの中の道を走り、「福浦トンネル」へ。

旧五箇村

福浦の入り江。いかにも外海の荒波を防げそう

単に海沿いの旧道を走ろうと思っただけだったが、思わぬ収穫があった。福浦トンネル、すごい。

福浦トンネル説明板

福浦トンネル(旧)

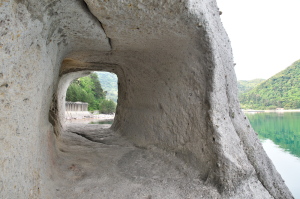

福浦トンネル・手掘り時代のものか

徒歩時代はこの海沿いの岩盤の上を歩いていたのだろうか

福浦トンネル。それぞれの時代がわかる。

自動車通行時代。1988年に新福浦トンネルが竣工しているので、それまで使われていたのだろう。

新福浦トンネル。1988年6月竣工とある。

福浦滝

福浦でUターンし、水若酢神社へ。隠岐一の宮。

水若酢神社

水若酢神社

水若酢神社

水若酢神社

隣接する「隠岐郷土館」をじっくり見学。

隠岐郷土館

展示物の中で、一番印象に残ったのは「冬ツヅリ」という、冬用の仕事着。

商品経済が浸透する前、自給自足的生活で「衣」をまかなうことは、たいへんなことだったのではないかと思う。

商品経済が浸透する前、自給自足的生活で「衣」をまかなうことは、たいへんなことだったのではないかと思う。

世界中の賃金の安い地域で作ったファストファッションを使い捨てている今の暮らし、、。

冬ツヅリ

その隣にある「五箇創生館」も見学。

五箇創生館

見学に時間を費やした後、今回の旅の目的のひとつである、海上保安庁の「灯台カード」を得るため、白島灯台へ。

白島灯台。「白島」の読み方は、地元のパンフでは「しらしま」、海上保安庁の灯台は「しろしま」になっている。

白島海岸。海霧で、どこからが空なのか判らない

白島神社鳥居。島根県神社庁の読みでは「しらしま」。

白島崎から坂を下り、「中村」にある水木しげるの「アマビエ像」へ。

アマビエ像

水木しげるのルーツはこの地とのことで、水木しげるのブロンズ像があった。

水木しげるブロンズ像

隣に「唐傘の松」という立派な松があった。推定500年以上。

唐傘の松

海沿いの旧道を走ろうと思って、「飯美(いいび)」の集落に入ったが、旧道は落ち葉が堆積して軽トラの轍もなかったため、引き返して新道を走った。

飯美大橋

飯美港

隠岐島後の東海岸を走る。卯敷(うずき)、この集落も海と田んぼが美しい。

卯敷

卯敷

久保呂海岸

「佐々木家住宅」に寄りたかったが時間がないのであきらめ、西郷へひたすら走る。

小さなトンネルを抜けると、西郷の中心部。

小さなトンネル

西郷の建物

西郷

新聞販売店

宿泊した「竹の坊」

Day5:5/30晴れ:「竹の坊」7:40~西郷港8:30=(フェリーしらしま)=菱浦=別府=来居=13:20境港港~14:30美保関灯台15:35~16:23七類港(デポ)=(米子道・中国道)=京都自宅 自転車走行:30km

おき西郷港へ。宿から至近距離。

おき西郷港

フェリー乗り場で出会ったハンターカブCT125で日本一周している人。

3月に浜松を出発して9月には帰宅予定とのこと。

去年、北海道ツーリングをした時にも、CTシリーズで旅している人にたくさん出会った。

3月に浜松を出発して9月には帰宅予定とのこと。

去年、北海道ツーリングをした時にも、CTシリーズで旅している人にたくさん出会った。

Honda CT125 ハンターカブ

フェリー船内にて。ザックは「ヤマネオリジナル」1987年購入。

西郷から境港への切符

西郷港を出発。島前の各港へ寄って、境港へ。

今回のツーリングで全てお世話になった港。たった数日前のことだが懐かしく感じる。

今回のツーリングで全てお世話になった港。たった数日前のことだが懐かしく感じる。

西郷港

菱浦港(中ノ島)

別府港(西ノ島)

来居港(知夫里島)

境港に到着。クルマをデポした七類港へはシャトルバスがある。雨だと乗車しようと思っていたが、天気が持ったので、自走で、ついでに美保関に寄ることにした。

境港の岸壁。正面の橋は、境水道大橋。

境水道大橋は、以前は有料道路だった。歩行者や自転車が通行することが想定されてない道幅だが、交通量が少ないので助かった。

境水道大橋

クルマが来ないので、狭い歩道部分に乗り、境港市街の写真を撮った。

境港市街

美保関灯台で灯台カード。想像していた以上に、美しい灯台と周囲の景観。

隠岐島の島影も見えた。反対側には大山も。

隠岐島の島影も見えた。反対側には大山も。

美保関灯台

灯台の建物内にビュッフェがあり、特製カレーライスを食べた。海、隠岐島を眺めながらの美味しいカレー。

美保関灯台ビュッフェ

美保関灯台から見える隠岐島

灯台からの坂を降りて、境水道沿いに走っていたところ、隠岐島行きの高速船が爆走していた。高速船には輪行状態でも自転車は積めない。背景には大山。

隠岐島行きの高速船

無事、七類港駐車場に到着。

七類港駐車場(無料)

帰宅後、「ニューサイクリング(NC誌)」1983年10月号11月の薛雅春さんの隠岐島紀行を読む。

NC誌の紀行文に載っている地は、私にとっては歌枕の地のようなものかもしれない。しみじみと、当時を偲ぶ。NC誌を知ってバックナンバーを買い集めたのは結婚後、京都に住んで I’s Bicycle に通うようになってからだが。

NC誌の紀行文に載っている地は、私にとっては歌枕の地のようなものかもしれない。しみじみと、当時を偲ぶ。NC誌を知ってバックナンバーを買い集めたのは結婚後、京都に住んで I’s Bicycle に通うようになってからだが。

有吉佐和子『日本の島々、昔と今』岩波文庫 はエッセーではなくルポルタージュで、隠岐島をめぐる当時の情勢がよく伝わる。竹島のことも。有吉佐和子が大酒呑みだと知ることもできた。

「ニューサイクリング」1983 年10月11月号

(おしまい)

海の京都 丹後半島経ケ岬へ[灯台カード] ― 2025/07/14

経ケ岬灯台

経ケ岬灯台

海上保安庁の「灯台カード」収集もあって、丹後半島の経ケ岬へ。

丹後半島には何度か訪れているが、直近は一昨年の「TANTANロングライド」イベントスタッフ。京都車連からということで「模範ライダー」として丹後半島を1周した。その時は当然走るだけ(平均速度25kmで走るようにと運営マニュアルにあって、自車サイクルコンピューターの平均速度が結果として25kmピッタリだったことには驚いた)で、写真を撮ったり観光的なことはできないので、再訪した次第。

丹後半島・経ケ岬観光の場合、伊根の舟屋、天橋立、と巡るのがメジャールートだが、今回はまだ見たことのない「丹後大仏」と、実はまだ走ったことのない碇峠を回った。

丹後半島一周道路は1962年に経ケ岬の区間が開通して全線開通となった。

かつては定期船が頼りであった集落も道路で結ばれた。

かつては定期船が頼りであった集落も道路で結ばれた。

現在も「丹後海陸交通」の路線バスが走っているが、かつては、まさしく「海陸交通」という業態であったのだろう。

経ケ岬隧道(西側)

経ケ岬隧道の扁額「白南風(しらはえ)洞」

経ケ岬隧道には蜷川虎三知事の揮毫による扁額「白南風洞」と、隧道西側には「開通碑」がある。

”白南風”は南東からの風、南東にある京都府南部(京都市)から丹後へ、という意味をこめているのだろう。

京都府の「南北格差」対策のひとつとして重要なプロジェクトだったことが偲ばれる。

丹後半島一周道路開通碑

隧道を抜けると海崖を近代土木工事で開通させた道路のダウンヒルとなる。

丹後半島一周道路

下ったところの集落にある、浦島伝説のフィールドとされる浦嶋神社

浦嶋神社

水上勉『五番町夕霧楼』夕子の在所に設定された「津母」集落。

夕子は木樵の娘で昭和26年の初秋に京都の五番町夕霧楼に入ることになった。

学生の時、下宿探しで千本中立売あたり(たぶん五番町)の散髪屋の二階を紹介され、入ってみたところ「いらっしゃい」とある色ガラスが部屋の入り口で、廊下にはタライの手水風のものがあり、部屋は布団を敷くサイズを幾回りか大きくした形状、かつては派手な彩色が色あせた内装で、今ならもっと興味深く観察したかもしれないが、何らかの怨念が籠もってそうな不気味さを感じて、早々に引き上げたことを思い出した。

その後、千本通りを挟んだ反対側の、元は堕胎医の病室だったと後で知った下宿に決めた。中途半端な時期で安い下宿はなかなか見つからなかったので。

なんだか落ち着かず、全く爽やかさを感じることがない建物、近くのお風呂屋さんに行くと紋々の人だらけ、千本通りのバスの音がやかましい、という環境で3ヶ月程で脱出し、訳あって出ることになった(自分のせいではない)北大路堀川の下宿の大家さんに解決策を提案し、戻らせてもらった。

津母

丹後大仏のあたりから道路の勾配は増し、碇峠へ。

丹後大仏

碇峠は予想したよりも走りやすい傾斜で、淡々と走って峠に着いた。

碇峠

道の駅「てんきてんき丹後」で定番人気商品のオイルサーディンを土産にした。

竹中缶詰のオイルサーディン

*詳しくはGoogleフォトで

◎走行日:2025年7月5日

◎使用自転車:グランボア10号ランドナー

◎峠:碇峠(343m)

◎行程:道の駅「てんきてんき丹後」8:40~立岩~9:38平~10:18経ケ岬11:36~12:12浦嶋神社・カフェ両助(昼)13:06~13:40津母~14:06本庄上~14:30丹後大仏~14:41知足院~15:20碇峠~16:12道の駅「てんきてんき丹後」 走行:65km

*走行ログ

グランボア650×42Bランドナー55号 ― 2025/07/16

「I’s Bicycle」を通じて、1989年9月にTOEIロードレーサーのフルオーダー(丹下プレステージラグレス軽量フレーム)を嚆矢に数多くの自転車を得てきたが、その最終型としてオーダーしたのがこの55号ランドナー。

55号というのは、サイクルグランボア直営店「I’s Bicycle」の”親方”である土屋さんがフレームビルダーとして制作した、55台目のフレームだから。

10号ランドナーも所有しているが、10号はER輪行方式のラグレスでタイヤは38B、パーツは割と最近のものを使っていてエンド幅は130mm、10速。

55号ランドナーは屋根裏収納庫に長年保管しているパーツを後悔無きよう使って、自分に対してその種の引導を渡す、という背景。

変速機が70~80年代のものとなるのでリヤエンドは126mm。タイヤは42B。今度はラグ付フレーム。土屋さんのラグワークのフレームというのも1台は欲しいので。

「これが最後のオーダー」だと決意しながらも、またオーダーしてしまったりする日々であったが、今回は正真正銘(のつもり)。

私の場合、あまり時代考証に忠実な自転車づくりというのを意識しないので、在庫パーツと最新パーツ(ハブダイナモなど)がミックスしたものとなっている。

一貫しているのは、その時のI’s Bicycleの持てる力を発揮した自転車ということ。オールドパーツの扱いと、最新のお勧めのものとのベターバランス。

ということで完成した自転車が2023年1月22日(土)~23日(日)、東京北の丸公園「科学技術館」で開催された「2023ハンドメイドバイシクル展」で披露されるという誉れを得た。

このことは私なりに一つの到達点ともいえ、わざわざ東京まで見に行くことにした。

科学技術館というのは、日本に高度経済成長期というものがあったことを思い起こさせる建物。1964年4月開館。

科学技術館(東京都千代田区北の丸公園2-1)

建設時の企業協賛奉加パネルをみると、当時は関西財界の独立性が強かったのか、そもそも協賛要請が無かったのかは知らないが、関西系の企業名はない。住友銀行、住友金属、住友電工、住友商事など住友系の企業。例外的に住友建設があるのはJVに入っていたのだろうか。神戸製鋼、関西電力、松下電器、東洋紡、日立造船、久保田鉄工など関西を代表するとされた企業も。ゼネコンの竹中工務店、大林組、流通では大丸、高島屋も。高島屋は東京に出店があったのだろうが。トヨタもない。八幡製鉄の名前はあるので、関東ローカルで進めたということでもなかろうが。

科学技術館の奉加パネル

そんなことはともかく、会場に入った。

ハンドメイドバイシクル展2023入り口

サイクルグランボアのブース

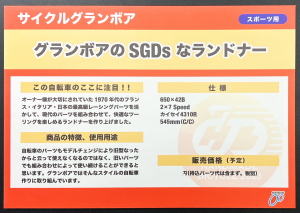

私の自転車は「SGDsなランドナー」として紹介されていた。なるほど、うまい具合に特徴付けられたものだ。

私の55号ランドナー

説明パネル(画像を一部加工)

ステムもグランボアの手造り

イデアル90(チタン)

ストロングライト99チェーンホイール。ペダルはTA。

ユーレーサクセス

まだコロナの制限があった時期だった

納車後の変更点。

・サドル イデアル90(チタン)→ブルックスプロフェッショナル(チタン)

~キャラダイスのサドルバッグを装着する際、イデアルだと後付けの金具になるがブルックスだとサドルベースにバッグループが付いていて安定するので。

・ブレーキ 前後マハッククリテリウム→後ろだけマハックタンデム

~マハックタンデムは650Bデモンタブルランドナーで使っていて効き味が良いので。クリテリウムでも特に問題は感じないが、まあ、前後違うブレーキというのにしてみたかった。

・ペダル TA→三ケ島シルバンロードNEXT Ezy Superior

~輪行時の簡便さ

・バーテープ(写真はコットン) コットン→シェラックニス塗り

~耐久性

納車後の記録。

グランボア650Bランドナー55号

グランボアのバッチの色は、緑が親方製、青は親方以外のビルダー、赤はイリベ製。3色揃えようと思っていたが、叶わぬことに。将来的に伊藤アトリエ長がメインビルダーになった時には、色はどうするのだろう?

緑バッチ

ラグワーク

ハンドルはグランボアのフランス型ランドナーバー

SONのハブダイナモ

ライトはSONエデリュクス2とキャットアイ

タイヤはグランボア650×42Bエートル

タイヤはグランボア650×42Bエートル

駆動部分

ストロングライト99 46×28

ユーレーサクセス

Wレバーはカンパレコード(凸)

カンパ ハイローハブ

マハッククリテリウム

ブルックスプロフェッショナル(チタン)

パセンティ ブルベ

以上

神島灯台と菅島灯台[灯台カード] ― 2025/07/28

京都市内は、気象台の日陰の百葉箱の温度計が37度~39度の日々。

近畿地方の天気予報を見ると、いつも最高気温が一番低いのは潮岬。

南端にあるのだが、海に囲まれているからだろう。

海水温は、熱せられた陸上~アスファルトに覆われ自動車やエアコンの排熱だらけ~よりも低いので、海に囲まれた島は本州、特に盆地よりは断然まともな気温。

というわけで、島に灯台カードの収集に行くことにした。季節の良いときだと自転車の走行距離を伸ばしたいが、この灼熱では小さい島が、好都合。

◎走行日:2025年7月27日(日)晴れ

◎使用自転車:WINDCOG

◎行程:京都自宅4:25=(新名神・伊勢道)=6:40鳥羽、鳥羽佐田浜デポ(鳥羽市営渡船乗り場)7:40=(渡船)=8:20神島11:35=(渡船)=12:15鳥羽佐田浜(昼)13:40=(渡船)=13:53菅島15:10=(渡船)=15:23鳥羽佐田浜=(伊勢道・新名神)=京都自宅

◎灯台カード:神島(かみしま)灯台、菅島(すがしま)灯台

移動のログ

神島は、いわずと知れた、若き日の三島由紀夫の純愛小説『潮騒』の舞台。

帰宅して読み直したが、難解な部分は全くなく、スルスルと読める美しい話。

文庫本の解説を読んでギリシア古代文学を本歌取りしたものだと知った。なるほど、妙にすっきりしたおとぎ話のようで、ドロドロした悪の要素が希少な話。

これまで5回も映画化されている。

公開年:新治(役)、初江(役)

1954年:久保明、青山京子

1964年:浜田光夫、吉永小百合

1971年: 朝比奈逸人、小野里みどり

1975年: 三浦友和、山口百恵

1985年:鶴見辰吾、堀ちえみ

1985年は私が就職した年でその年が最後の映画化。その後バブル経済を経て世の中は大変わりしてしまい、かつての生活様式も失われてしまった。『潮騒』の世界観は現代を生きる人々に響くのだろうか? もう映画化はされないだろう。

主人公の信治が初江の婿になることを認められる決め手となった、周囲を救うための勇気ある行動にしても、現代ではコンプライアンス的にアウトで雇用主はそんな指示を被雇用者に出せないであろう。テレビの台風中継でどうみても安全なところにいても、ヘルメットをかぶってマイクを持つリポーター。そんな仕事のやり方と真逆の世界。

それはともかく、鳥羽からの船のデッキで眺める伊勢湾は、見慣れた山陰や丹後の海とはあまりにも違う雰囲気。雲の形も見慣れない。海の向こうは朝鮮半島、大陸というのとは違う。椰子の実が南海から流れ着く海。

鳥羽 佐田浜港を出航

天草船籍の船が航行していた

天草の船

神島に向かう

神島が見えてきた

神島の渡船桟橋に到着。

神島定期船待合所

船を降りた正面には「三島文学 潮騒の地」の石碑。

港の周辺では、島民のおばあちゃんと相対的に多く出会う。今はおばあちゃんでも、映画の頃は心ときめかした娘時代、初江とその友だちのような存在だったのだろう。

石碑

自動車も走れる道を上って学校の校庭を突っ切って灯台を目指したが、どうも道がはっきりしてなくて、引き返した。(校庭を直角に曲がるのが正解だと後に知った)

引き返した場所

いったん集落に戻る

神島の家並み

改めて灯台へと向かう。地図でみると細実線の道があり、灯台メンテナンス用にクルマが通れる道路は存在するだろうと思ったが、見つからない。

地元のおばあちゃんに尋ねたところ「歩きの道しかない」。普通の人はそう思っても、自転車を部分的に担げば大丈夫かもしれないと思ったが、自転車を集落内に置き、徒歩にして正解であった。

神島灯台

神島灯台

神島灯台は初点1910年(明治43年)5月1日。

灯台から伊良子岬がすぐ近くに見える。

灯台から伊良子岬方向を望む

監的哨(かんてきしょう)という『潮騒』のクライマックスシーンに使われた、旧軍事施設に行ってみることにした。遊歩道で、自動車が走れるものではない。

監的哨へ

監的哨

監的哨の説明

『潮騒』の信治と初江は、この1階部分で漁が休みの嵐の日に逢い引きをした。

監的哨の1階

遊歩道を進むと島の反対側にある学校に出た。

神島小中学校

小説にも多く登場する八代神社。

八代神社

二百段の階段を上ったところに社殿がある。

八代神社本殿

八代神社

渡船の時間まで、日陰で海を眺めて過ごした。腹が減ったが、島内で販売されているのは飲料だけで、パンや菓子などの食べ物は一切無い。食堂も無い。

神島の港

いったん鳥羽に戻り、今度は菅島行きの渡船に乗る。

菅島の入り口

菅島漁港。後方の大きな建物は学校。

菅島漁港に到着。

菅島の定期船待合所

菅島灯台へは、自転車で行けた。

菅島灯台

菅島灯台

菅島灯台は初点が1873年(明治6年)7月1日。

現役では日本最古のレンガ造灯台で、国の重要文化財。

現役では日本最古のレンガ造灯台で、国の重要文化財。

港で船の到着を待つ間、近くの神社へ。

菅島神社

渡船

鳥羽市営定期船 1日フリー乗船券

島の気温は、私が子どもの頃の夏のよう。日なたでは暑いが、日陰で風が通って動かずにいると、クーラーは無くて済むと思えるほどだった。

(おしまい)

最近のコメント