ビワイチ自走で1泊2日 ― 2025/10/15

湖西の白髭神社

長命寺付近

”ビワイチ”、びわ湖一周のこと。

これまでクラブの練習会で何度も走っていますが、全てびわ湖大橋までクルマで行き、北湖だけ。

実は、京都市内の自宅から自走でフルのビワイチをしたことは、一度もなかったのです。

いつもシャカシャカ走るだけで、観光とか写真撮影もなし。

いつもシャカシャカ走るだけで、観光とか写真撮影もなし。

ローラー台を漕いでいるような走りではなく、観光&撮影しながらのんびりと自宅から自走で1泊2日のビワイチを堪能することにしました。

これまで、時計回りで走ることがほとんどでしたが、自転車は軽車両であって左側通行なので(当然!)びわ湖岸側を通行する反時計回りが推奨され、それを前提に道路も整備されています。なので、今回はそのように。

下の写真のように、ビワイチでは「上級コース」と「低速コース」に別れて路面表示や道路標識が成されています。「上級コース」は道路交通法どおり車道の左端を通行するもので、「低速コース」はガードレールより琵琶湖側や集落内の小径などに設定されています。水色の車線が自転車の通行区分を示します。

「上級コース」と「低速コース」が並行する箇所

初日、朝6時に自宅を出て、小関越で大津に入り南湖から。

逆時計回りで17時半にマキノの旅館着。

私は宿着16時半→風呂→ビールで18時食事というのをスケジュールの基本にしているのですが、今回1時間も遅れてしまいました。

走行ログを見ると、なんと長命寺で昼ご飯含めて2時間も費やしていたのが原因のひとつですが、それだけの価値がありました。808段の石畳階段(滑りやすい)を金属クリートのSPDシューズで登るのが、今回の旅で一番堪えましたが。

琵琶湖からの強烈な向かい風と横風も影響しているのかもしれませんが、それは言い訳になりません。

クラブの練習会では途中コンビニ休憩3回だけ、という感じで5~6時間、休憩時間込み、で走っていたのが信じられません。先頭を引いてもらっていたとはいえ。

走行は149キロでした。

旅館の館内には自転車置き場も設えてあり、ビワイチへのホスピタリティを感じました。

2日目は風も強くなく、穏やか。細かくいろいろ寄り道をしながら99km走行。

いつもクルマで走っていると気付かない、国道を離れたびわ湖側の旧道や細道を走ることで、びわ湖に対してこれまで知らなかった魅力を感じることができました。

特に、湖西線比良駅ー蓬莱駅区間のびわ湖側小径では新たな発見だらけでした。

堅田では一旦ビワイチルートを外れて出島の灯台と浮御堂を見学しました。堅田から大津へは、街中のリエゾン区間という感じでした。

帰りも小関越で山科は疎水沿いを走り、予定通り17時に家に着きました。

◎走行日:2025年10月9日(木)~10日(金)

◎使用自転車:グランボア700×23Cほぼシュパーブプロ スポルティフ

◎峠:小関越

◎宿:マキノ町「まつなみ荘」

◎行程:

10/9(晴れ)京都自宅6:05~6:31河原町御池~6:43旧東海道~6:58山科駅前~7:29小関越~8:18瀬田唐橋8:32~8:42近江大橋~9:31びわ湖大橋(コンビニ休憩)9:49~10:34長命寺(拝観&昼食)12:30~13:35薩摩町~14:16彦根港~14:53長浜 豊公園~16:10賤ケ岳隧道~16:44岩熊トンネル~17:15海津大崎~17:27マキノ町「まつなみ荘」泊:走行:149Km

10/9(晴れ)京都自宅6:05~6:31河原町御池~6:43旧東海道~6:58山科駅前~7:29小関越~8:18瀬田唐橋8:32~8:42近江大橋~9:31びわ湖大橋(コンビニ休憩)9:49~10:34長命寺(拝観&昼食)12:30~13:35薩摩町~14:16彦根港~14:53長浜 豊公園~16:10賤ケ岳隧道~16:44岩熊トンネル~17:15海津大崎~17:27マキノ町「まつなみ荘」泊:走行:149Km

10/10(晴れ)マキノ まつなみ荘7:52~9:21安曇川 船木大橋~9:50近江高島 「萩の露」蔵元10:03~10:14白髭神社~10:56近江舞子11:26~12:17蓬莱セミナーハウス跡~13:48びわ湖大橋~13:01「四季三食」(昼食)13:41~14:03堅田 出島の灯台~14:14

浮御堂~15:12大津京駅~15:34小関越~15:46一燈園前~15:55山科駅前~16:21平安神宮~16:55自宅 走行:99Km

走行ログ

[写真]

初日

山科への旧東海道

山科:旧三条通り

小関越(旧道)

びわ湖疎水第一竪坑

小関越のお地蔵さん

旧東海道(大津市内)

大津市内

瀬田唐橋 「ビワイチ終点」

「ビワイチ出発」の碑

上級コースを疾走する2人。コンビニ休憩で挨拶。高槻から自走。6時間でフル1周予定とのこと。

対岸には比良の山並み

長命寺入り口に到着

長命寺:808段の石段を登ったところ

長命寺

長命寺

長命寺近くの住宅

長命寺の先の湖岸ルート

沖島、背景は比良山系

彦根市薩摩

彦根市三津屋町

びわ湖の反対側には伊吹山

長浜城

長浜 豊公園の太閤井戸

賤ケ岳隧道

奥びわ湖

まつなみ荘(泊)

2日目

宿の裏の砂浜、水鳥が多数

マキノ知内浜

マキノ知内浜

今津の旅館「丁子屋」

「二つ石」

竹生島遥拝所

木津(こうづ)港跡の常夜灯

東京からビワイチに来た人たち

安曇川河口 船木大橋

近江高島

近江高島「萩乃露」蔵元。

「萩乃露」店内。ハワイ(米国)からのビワイチ女性も。

白髭神社

白髭神社

近江舞子

近江舞子

近江舞子

JR比良駅先の湖岸道

びわ湖の伝統漁法「エリ漁」

八重戸浜

堅田「出島の灯台」

堅田

浮御堂

浮御堂の松

浮御堂

小関越(帰路)

山科のびわ湖疎水

グランボア650Bデモンタブル ― 2025/08/13

2008年1月11日納車。カイセイ022。S&S社カップリング。

納車当時の姿

650×42Bのデモンタブル。

I’s Bicycleの店内に、42B「エートル」のタイヤ見本、商品化前の試作品、があるのを見た瞬間、このタイヤで自転車をつくりたいという想いが沸き上がり、オーダー。

その3年前の2005年に入手した700Cデモンタブルを気に入っていたので、せっかくなので650Bもデモンタブルで頼むことにした。

それと、当時から定年退職したら桜前線を追って日本縦断の旅に出たいと思っていたので、そのための4サイドバッグも可能なしっかりしたタイヤの太い輪行可能な自転車として。

2023年春に桜島~弘前まで33泊34日で実施したツーリングにも用い、当時からの構想を成就することができた。

この自転車の特徴は、フランスのレフォールの泥よけ。

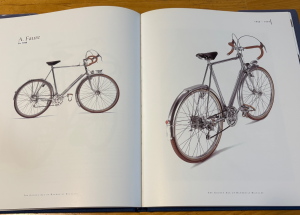

Jan Heine『THE GOLDEN AGE OF HANDBUILT BICYCLES』Vintage Bicycle Press2005 を眺めていて1948年製のA.Faure(仏)のページに目が留まり、上部が平面になっている形状の泥よけに興味が湧いた。

フォーレ(仏)1948年製の自転車のページ

この本は、2011年にグラフィック社から邦訳が出版されている。

そこで、I’s Bicycleの土屋さんに「こんな泥よけを装着したいんですけど」と言ったところ「あっ、ウチにありますよ」ということで、あっさりとインストールすることができた。上部が荷台として使えるようになっているレフォール マルテルの泥よけ。

レフォールマルテルの泥よけ

サイドバッグも装着できるように専用キャリアをつくってもらった。当時、土屋さんはフレームビルダーになる前で、まずはキャリアの製作から始められた頃で、土屋さん製作の最初の製品だったのではあるまいか。

キャリアはレフォールの泥よけに直接固定。レフォールの泥よけは、すごくしっかりしていて(その分重たい)丈夫。

専用キャリアにオルトリーブのバッグを装着したところ

実際に宿泊ツーリングで使ってみると、いくらレフォールの泥よけが頑丈だといっても、峠の下り等ではバッグが左右に振れるように感じられ、サイドバッグはやはり前輪にすることにした。後ろ泥よけのキャリアは、シュラフなど軽くてかさばるものをくくるのに使えば良い。

というわけで数年後、今は福岡で「旅の自転車店 プラットホーム」を独立開業した、当時の野田店長製作の前キャリア(輪行時に脱着が簡便な仕様)を装着。

もうひとつの特徴は、ホイール。エンドは130mmだが126mmのサンツアーサイクロンを130mmで使えるように改造してもらい、オチョコ量を減らしてホイールの強度アップを狙った。

サンツアーサイクロンのハブ

リムは、当時はまだグランボアでリムを開発してなくて、650Bのリムが入手し難い状況であった。ビンテージものでなく、気兼ねなく使える32穴ということで探してもらったのが、オーストラリア製の「ベロシティ シナジー」。スポーク穴がオフセットしていて左右のスポーク張力を均等に近づけることができる。

ベロシティ シナジーリム650B32穴

納車後のパーツ変更は下記のとおり

・後変速機 ユーレーサクセス → サンツアーXCプロ

・前変速機 カンパ グランスポーツ → サンツアーXCプロ

・スプロケット サンツアープロコンプ(15−23、6速) → サンツアーα7速(13−26、7速)

・ライト ナショナル タンケン → ナニワ銀輪堂のマグライト

・ペダル シマノ クリップレスPD-A530 → 三ケ島ユニークロード(トゥークリップ&ストラップ)

・サドル ブルックスプロフェッショナル(チタン) → イデアル90チタン

イデアルのサドルは2023年の桜島弘前ライド直前に交換したが、何の問題もなく身体に馴染んだ。

この自転車の重量は、私が所有しているツーリング車の中で一番重たい。デモンタはカップリングの分だけでも重くなる。輪行の運搬時には重さを感じるが、走りは軽く、気持ちよい。走行中は上り坂でも重量をネガティブに感じることはない。

イデアル90サドル(チタン)

ユーレーサクセス:納車後しばらくして外したが、後年55号ランドナーに装着した

2023年3月の状態、サドルバッグサポーターはキャラダイス純正でワンタッチで外れる

2023年4月、桜島~弘前ライド途中、雨の京柱峠を越えた後の徳島県祖谷にて

2023年4月、桜島~弘前ライドの途中、長野県高遠近郊にて

グランボア650×42Bランドナー55号 ― 2025/07/16

「I’s Bicycle」を通じて、1989年9月にTOEIロードレーサーのフルオーダー(丹下プレステージラグレス軽量フレーム)を嚆矢に数多くの自転車を得てきたが、その最終型としてオーダーしたのがこの55号ランドナー。

55号というのは、サイクルグランボア直営店「I’s Bicycle」の”親方”である土屋さんがフレームビルダーとして制作した、55台目のフレームだから。

10号ランドナーも所有しているが、10号はER輪行方式のラグレスでタイヤは38B、パーツは割と最近のものを使っていてエンド幅は130mm、10速。

55号ランドナーは屋根裏収納庫に長年保管しているパーツを後悔無きよう使って、自分に対してその種の引導を渡す、という背景。

変速機が70~80年代のものとなるのでリヤエンドは126mm。タイヤは42B。今度はラグ付フレーム。土屋さんのラグワークのフレームというのも1台は欲しいので。

「これが最後のオーダー」だと決意しながらも、またオーダーしてしまったりする日々であったが、今回は正真正銘(のつもり)。

私の場合、あまり時代考証に忠実な自転車づくりというのを意識しないので、在庫パーツと最新パーツ(ハブダイナモなど)がミックスしたものとなっている。

一貫しているのは、その時のI’s Bicycleの持てる力を発揮した自転車ということ。オールドパーツの扱いと、最新のお勧めのものとのベターバランス。

ということで完成した自転車が2023年1月22日(土)~23日(日)、東京北の丸公園「科学技術館」で開催された「2023ハンドメイドバイシクル展」で披露されるという誉れを得た。

このことは私なりに一つの到達点ともいえ、わざわざ東京まで見に行くことにした。

科学技術館というのは、日本に高度経済成長期というものがあったことを思い起こさせる建物。1964年4月開館。

科学技術館(東京都千代田区北の丸公園2-1)

建設時の企業協賛奉加パネルをみると、当時は関西財界の独立性が強かったのか、そもそも協賛要請が無かったのかは知らないが、関西系の企業名はない。住友銀行、住友金属、住友電工、住友商事など住友系の企業。例外的に住友建設があるのはJVに入っていたのだろうか。神戸製鋼、関西電力、松下電器、東洋紡、日立造船、久保田鉄工など関西を代表するとされた企業も。ゼネコンの竹中工務店、大林組、流通では大丸、高島屋も。高島屋は東京に出店があったのだろうが。トヨタもない。八幡製鉄の名前はあるので、関東ローカルで進めたということでもなかろうが。

科学技術館の奉加パネル

そんなことはともかく、会場に入った。

ハンドメイドバイシクル展2023入り口

サイクルグランボアのブース

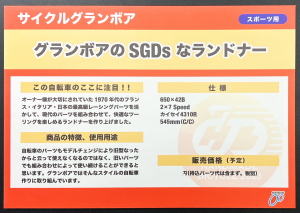

私の自転車は「SGDsなランドナー」として紹介されていた。なるほど、うまい具合に特徴付けられたものだ。

私の55号ランドナー

説明パネル(画像を一部加工)

ステムもグランボアの手造り

イデアル90(チタン)

ストロングライト99チェーンホイール。ペダルはTA。

ユーレーサクセス

まだコロナの制限があった時期だった

納車後の変更点。

・サドル イデアル90(チタン)→ブルックスプロフェッショナル(チタン)

~キャラダイスのサドルバッグを装着する際、イデアルだと後付けの金具になるがブルックスだとサドルベースにバッグループが付いていて安定するので。

・ブレーキ 前後マハッククリテリウム→後ろだけマハックタンデム

~マハックタンデムは650Bデモンタブルランドナーで使っていて効き味が良いので。クリテリウムでも特に問題は感じないが、まあ、前後違うブレーキというのにしてみたかった。

・ペダル TA→三ケ島シルバンロードNEXT Ezy Superior

~輪行時の簡便さ

・バーテープ(写真はコットン) コットン→シェラックニス塗り

~耐久性

納車後の記録。

グランボア650Bランドナー55号

グランボアのバッチの色は、緑が親方製、青は親方以外のビルダー、赤はイリベ製。3色揃えようと思っていたが、叶わぬことに。将来的に伊藤アトリエ長がメインビルダーになった時には、色はどうするのだろう?

緑バッチ

ラグワーク

ハンドルはグランボアのフランス型ランドナーバー

SONのハブダイナモ

ライトはSONエデリュクス2とキャットアイ

タイヤはグランボア650×42Bエートル

タイヤはグランボア650×42Bエートル

駆動部分

ストロングライト99 46×28

ユーレーサクセス

Wレバーはカンパレコード(凸)

カンパ ハイローハブ

マハッククリテリウム

ブルックスプロフェッショナル(チタン)

パセンティ ブルベ

以上

海の京都 丹後半島経ケ岬へ[灯台カード] ― 2025/07/14

経ケ岬灯台

経ケ岬灯台

海上保安庁の「灯台カード」収集もあって、丹後半島の経ケ岬へ。

丹後半島には何度か訪れているが、直近は一昨年の「TANTANロングライド」イベントスタッフ。京都車連からということで「模範ライダー」として丹後半島を1周した。その時は当然走るだけ(平均速度25kmで走るようにと運営マニュアルにあって、自車サイクルコンピューターの平均速度が結果として25kmピッタリだったことには驚いた)で、写真を撮ったり観光的なことはできないので、再訪した次第。

丹後半島・経ケ岬観光の場合、伊根の舟屋、天橋立、と巡るのがメジャールートだが、今回はまだ見たことのない「丹後大仏」と、実はまだ走ったことのない碇峠を回った。

丹後半島一周道路は1962年に経ケ岬の区間が開通して全線開通となった。

かつては定期船が頼りであった集落も道路で結ばれた。

かつては定期船が頼りであった集落も道路で結ばれた。

現在も「丹後海陸交通」の路線バスが走っているが、かつては、まさしく「海陸交通」という業態であったのだろう。

経ケ岬隧道(西側)

経ケ岬隧道の扁額「白南風(しらはえ)洞」

経ケ岬隧道には蜷川虎三知事の揮毫による扁額「白南風洞」と、隧道西側には「開通碑」がある。

”白南風”は南東からの風、南東にある京都府南部(京都市)から丹後へ、という意味をこめているのだろう。

京都府の「南北格差」対策のひとつとして重要なプロジェクトだったことが偲ばれる。

丹後半島一周道路開通碑

隧道を抜けると海崖を近代土木工事で開通させた道路のダウンヒルとなる。

丹後半島一周道路

下ったところの集落にある、浦島伝説のフィールドとされる浦嶋神社

浦嶋神社

水上勉『五番町夕霧楼』夕子の在所に設定された「津母」集落。

夕子は木樵の娘で昭和26年の初秋に京都の五番町夕霧楼に入ることになった。

学生の時、下宿探しで千本中立売あたり(たぶん五番町)の散髪屋の二階を紹介され、入ってみたところ「いらっしゃい」とある色ガラスが部屋の入り口で、廊下にはタライの手水風のものがあり、部屋は布団を敷くサイズを幾回りか大きくした形状、かつては派手な彩色が色あせた内装で、今ならもっと興味深く観察したかもしれないが、何らかの怨念が籠もってそうな不気味さを感じて、早々に引き上げたことを思い出した。

その後、千本通りを挟んだ反対側の、元は堕胎医の病室だったと後で知った下宿に決めた。中途半端な時期で安い下宿はなかなか見つからなかったので。

なんだか落ち着かず、全く爽やかさを感じることがない建物、近くのお風呂屋さんに行くと紋々の人だらけ、千本通りのバスの音がやかましい、という環境で3ヶ月程で脱出し、訳あって出ることになった(自分のせいではない)北大路堀川の下宿の大家さんに解決策を提案し、戻らせてもらった。

津母

丹後大仏のあたりから道路の勾配は増し、碇峠へ。

丹後大仏

碇峠は予想したよりも走りやすい傾斜で、淡々と走って峠に着いた。

碇峠

道の駅「てんきてんき丹後」で定番人気商品のオイルサーディンを土産にした。

竹中缶詰のオイルサーディン

*詳しくはGoogleフォトで

◎走行日:2025年7月5日

◎使用自転車:グランボア10号ランドナー

◎峠:碇峠(343m)

◎行程:道の駅「てんきてんき丹後」8:40~立岩~9:38平~10:18経ケ岬11:36~12:12浦嶋神社・カフェ両助(昼)13:06~13:40津母~14:06本庄上~14:30丹後大仏~14:41知足院~15:20碇峠~16:12道の駅「てんきてんき丹後」 走行:65km

*走行ログ

隠岐島~島前・島後の4島を巡る(自転車)[3] ― 2025/07/01

◎走行日:2025年5月25日(日)夜発~30日(金)車中泊1、現地4泊5日

◎使用自転車:グランボア650×42B 55号ランドナー

◎峠:ー

◎宿泊:みつけ島荘(2泊)、民宿 味富、竹の坊

・隠岐島~島前・島後の4島を巡る[1]

・隠岐島~島前・島後の4島を巡る[2]

Day4:5/29晴れ:民宿 味富7:45~8:05福浦トンネル~9:05福浦(集落)~9:45水若酢神社・隠岐郷土館・五箇創生館10:50~12:00白島埼灯台13:10~水木しげる像13:30~14:00世間桜~15:00卯敷(うずき)~16:50西郷・「竹の坊」(泊) 走行:65km

◎使用自転車:グランボア650×42B 55号ランドナー

◎峠:ー

◎宿泊:みつけ島荘(2泊)、民宿 味富、竹の坊

・隠岐島~島前・島後の4島を巡る[1]

・隠岐島~島前・島後の4島を巡る[2]

Day4:5/29晴れ:民宿 味富7:45~8:05福浦トンネル~9:05福浦(集落)~9:45水若酢神社・隠岐郷土館・五箇創生館10:50~12:00白島埼灯台13:10~水木しげる像13:30~14:00世間桜~15:00卯敷(うずき)~16:50西郷・「竹の坊」(泊) 走行:65km

宿を出発して、旧五箇村のよく手入れされた田んぼの中の道を走り、「福浦トンネル」へ。

旧五箇村

福浦の入り江。いかにも外海の荒波を防げそう

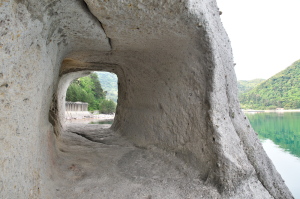

単に海沿いの旧道を走ろうと思っただけだったが、思わぬ収穫があった。福浦トンネル、すごい。

福浦トンネル説明板

福浦トンネル(旧)

福浦トンネル・手掘り時代のものか

徒歩時代はこの海沿いの岩盤の上を歩いていたのだろうか

福浦トンネル。それぞれの時代がわかる。

自動車通行時代。1988年に新福浦トンネルが竣工しているので、それまで使われていたのだろう。

新福浦トンネル。1988年6月竣工とある。

福浦滝

福浦でUターンし、水若酢神社へ。隠岐一の宮。

水若酢神社

水若酢神社

水若酢神社

水若酢神社

隣接する「隠岐郷土館」をじっくり見学。

隠岐郷土館

展示物の中で、一番印象に残ったのは「冬ツヅリ」という、冬用の仕事着。

商品経済が浸透する前、自給自足的生活で「衣」をまかなうことは、たいへんなことだったのではないかと思う。

商品経済が浸透する前、自給自足的生活で「衣」をまかなうことは、たいへんなことだったのではないかと思う。

世界中の賃金の安い地域で作ったファストファッションを使い捨てている今の暮らし、、。

冬ツヅリ

その隣にある「五箇創生館」も見学。

五箇創生館

見学に時間を費やした後、今回の旅の目的のひとつである、海上保安庁の「灯台カード」を得るため、白島灯台へ。

白島灯台。「白島」の読み方は、地元のパンフでは「しらしま」、海上保安庁の灯台は「しろしま」になっている。

白島海岸。海霧で、どこからが空なのか判らない

白島神社鳥居。島根県神社庁の読みでは「しらしま」。

白島崎から坂を下り、「中村」にある水木しげるの「アマビエ像」へ。

アマビエ像

水木しげるのルーツはこの地とのことで、水木しげるのブロンズ像があった。

水木しげるブロンズ像

隣に「唐傘の松」という立派な松があった。推定500年以上。

唐傘の松

海沿いの旧道を走ろうと思って、「飯美(いいび)」の集落に入ったが、旧道は落ち葉が堆積して軽トラの轍もなかったため、引き返して新道を走った。

飯美大橋

飯美港

隠岐島後の東海岸を走る。卯敷(うずき)、この集落も海と田んぼが美しい。

卯敷

卯敷

久保呂海岸

「佐々木家住宅」に寄りたかったが時間がないのであきらめ、西郷へひたすら走る。

小さなトンネルを抜けると、西郷の中心部。

小さなトンネル

西郷の建物

西郷

新聞販売店

宿泊した「竹の坊」

Day5:5/30晴れ:「竹の坊」7:40~西郷港8:30=(フェリーしらしま)=菱浦=別府=来居=13:20境港港~14:30美保関灯台15:35~16:23七類港(デポ)=(米子道・中国道)=京都自宅 自転車走行:30km

おき西郷港へ。宿から至近距離。

おき西郷港

フェリー乗り場で出会ったハンターカブCT125で日本一周している人。

3月に浜松を出発して9月には帰宅予定とのこと。

去年、北海道ツーリングをした時にも、CTシリーズで旅している人にたくさん出会った。

3月に浜松を出発して9月には帰宅予定とのこと。

去年、北海道ツーリングをした時にも、CTシリーズで旅している人にたくさん出会った。

Honda CT125 ハンターカブ

フェリー船内にて。ザックは「ヤマネオリジナル」1987年購入。

西郷から境港への切符

西郷港を出発。島前の各港へ寄って、境港へ。

今回のツーリングで全てお世話になった港。たった数日前のことだが懐かしく感じる。

今回のツーリングで全てお世話になった港。たった数日前のことだが懐かしく感じる。

西郷港

菱浦港(中ノ島)

別府港(西ノ島)

来居港(知夫里島)

境港に到着。クルマをデポした七類港へはシャトルバスがある。雨だと乗車しようと思っていたが、天気が持ったので、自走で、ついでに美保関に寄ることにした。

境港の岸壁。正面の橋は、境水道大橋。

境水道大橋は、以前は有料道路だった。歩行者や自転車が通行することが想定されてない道幅だが、交通量が少ないので助かった。

境水道大橋

クルマが来ないので、狭い歩道部分に乗り、境港市街の写真を撮った。

境港市街

美保関灯台で灯台カード。想像していた以上に、美しい灯台と周囲の景観。

隠岐島の島影も見えた。反対側には大山も。

隠岐島の島影も見えた。反対側には大山も。

美保関灯台

灯台の建物内にビュッフェがあり、特製カレーライスを食べた。海、隠岐島を眺めながらの美味しいカレー。

美保関灯台ビュッフェ

美保関灯台から見える隠岐島

灯台からの坂を降りて、境水道沿いに走っていたところ、隠岐島行きの高速船が爆走していた。高速船には輪行状態でも自転車は積めない。背景には大山。

隠岐島行きの高速船

無事、七類港駐車場に到着。

七類港駐車場(無料)

帰宅後、「ニューサイクリング(NC誌)」1983年10月号11月の薛雅春さんの隠岐島紀行を読む。

NC誌の紀行文に載っている地は、私にとっては歌枕の地のようなものかもしれない。しみじみと、当時を偲ぶ。NC誌を知ってバックナンバーを買い集めたのは結婚後、京都に住んで I’s Bicycle に通うようになってからだが。

NC誌の紀行文に載っている地は、私にとっては歌枕の地のようなものかもしれない。しみじみと、当時を偲ぶ。NC誌を知ってバックナンバーを買い集めたのは結婚後、京都に住んで I’s Bicycle に通うようになってからだが。

有吉佐和子『日本の島々、昔と今』岩波文庫 はエッセーではなくルポルタージュで、隠岐島をめぐる当時の情勢がよく伝わる。竹島のことも。有吉佐和子が大酒呑みだと知ることもできた。

「ニューサイクリング」1983 年10月11月号

(おしまい)

隠岐島~島前・島後の4島を巡る(自転車)[1] ― 2025/06/28

知夫里島アカハゲ山より

4月に帰省したとき、95歳の父が「引き出しを整理していたらこんなものが出てきた。隠岐島の玉若酢(たまわかす)神社の鈴」といって、わりと大きな鈴を差し出した。以前(といっても推定70年以上前)、青年団で隠岐島に行き、土産で買ったそう。

手にとったところ、なんだか鈴が隠岐島に呼んでいるような気がして、行きたくなった。

隠岐島には、30年程前、仕事で行ったことがあるが、ほとんど何も覚えていない。

島根半島の七類港からフェリーで島前(どうぜん)の「知夫里島(ちぶりじま)」来居港(くりいこう)で降り、赤ハゲ山展望台などを巡ってその日のうちに内航船で「西ノ島」別府(べっぷ)の宿へ。2泊して後醍醐天皇の黒木御所址や摩天崖(まてんがい)、国賀海岸遊覧船を満喫。3日目に「中ノ島」菱浦港へ渡り後鳥羽上皇関連、その日のうちにフェリーで島後(どうご)の西郷港へ。旧五箇村の宿と西郷の宿に泊まり、境港行きのフェリーで隠岐を後にした。4泊5日で一応、隠岐の全ての島を廻った。

隠岐島というのは地図上では日本海に浮かぶ「孤島」だが、全然僻地感はなかった。古くは中国大陸や朝鮮半島からの文化の通り道であったし、貴人の行き来もあった。近世でも北前船の寄港地であったりしたことから、元々外界に開かれた地なのだろう。神社がすごく立派だし、建築物もしっかりしている。僻地にありがちな粗放感や荒涼感がない。

島全体が整っているという印象。

島全体が整っているという印象。

「日本書紀」の神話によると、神代の昔、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)の夫婦神は、高天原(たかまのはら)に住む神々から国生みを命ぜられ、淡路島、四国、隠岐島、九州、壱岐島、対島、佐渡島、最後に本州を誕生させた、とあるので、隠岐島は3男とでもいうか、本州の兄なのである。

◎走行日:2025年5月25日(日)夜発~30日(金)車中泊1、現地4泊5日

◎使用自転車:グランボア650×42B 55号ランドナー

◎峠:ー

◎宿泊:みつけ島荘(2泊)、民宿 味富、竹の坊

◎行程:5/25:京都自宅20:40=(中国道・米子道)=23:59蒜山高原SA(車中泊)

Day1:5/26晴れ:蒜山高原SA6:50=(米子道)=8:00七類港(車デポ)9:30=(フェリーくにが)=11:30来居港(知夫里島)昼食[ニューポート:隠岐牛特製カツ丼]12:18~御越鼻13:00~13:43アカハゲ山展望台14:15~14:37ウクイガ崎展望所付近~14:52古海~15:20来居港15:57=(内航フェリーどうぜん)=16:35別府港~16:50みつけ島荘(泊)

走行:21km

◎使用自転車:グランボア650×42B 55号ランドナー

◎峠:ー

◎宿泊:みつけ島荘(2泊)、民宿 味富、竹の坊

◎行程:5/25:京都自宅20:40=(中国道・米子道)=23:59蒜山高原SA(車中泊)

Day1:5/26晴れ:蒜山高原SA6:50=(米子道)=8:00七類港(車デポ)9:30=(フェリーくにが)=11:30来居港(知夫里島)昼食[ニューポート:隠岐牛特製カツ丼]12:18~御越鼻13:00~13:43アカハゲ山展望台14:15~14:37ウクイガ崎展望所付近~14:52古海~15:20来居港15:57=(内航フェリーどうぜん)=16:35別府港~16:50みつけ島荘(泊)

走行:21km

5/26 走行ログ

島根半島の七類港からフェリーで、隠岐(島前)知夫里島の来居(くりい)港へ。

来居港ターミナル

フェリーくにが

来居港の真正面にある「ニューポート」というお店で、隠岐牛特製牛丼(1,000円)を食べて出発。

特製牛丼

隠岐島(知夫村)で感心したのは、地区のバス停が移動図書館の基地になっていること。

こどもから大人まで、図書館を身近に感じられることだろう。

知夫村のバス停図書館

道端で石像としばしば出会った。

河井湧水の石仏

郡地区から海沿いを走る。前方に「浅島」が特徴的な姿を見せる。

前方に浅島

浅島

ちょっと坂をのぼって御越鼻メグリ照射灯。

御越鼻(みこしはな)メグリ照射灯

アカハゲ山へのヒルクライム。振り返ると、先刻通過した知夫漁港(仁夫里)。

知夫漁港(仁夫里)

後醍醐天皇行在所の碑。正面にはアカハゲ山展望台。

行在所は森の中かと思っていたら、放牧地として開けていた。

後醍醐天皇行在所

坂を28×28の最大ローギアで上っていると、電動アシスト自転車のおばちゃんにあっさりと抜かれた。海抜0mからのヒルクライム。

アカハゲ山の三角点(324m)

アカハゲ山に到着、あまりの絶景に驚いた。

誠に感動的な景観だが、「アカハゲ山」という名称が、、。頭髪を気にする人を誘うのには、ちょっとセンシティブかもしれない。

もう少しロマンティックな想像力をかきたてる名称だったら、観光地としてもっと違う展開になっていたのかもしれない。

まあ、「恋人の聖地○○」とかのいかにも観光向けの愛称よりは断然マシだが。

まあ、「恋人の聖地○○」とかのいかにも観光向けの愛称よりは断然マシだが。

アカハゲ山より島前カルデラを望む

電動アシスト自転車(レンタル)のおばちゃんに写真を撮ってもらった。東京からの一人旅。身体の動くうちに、とのことで隠岐島ではカヤック体験とか諸々アクティブに過ごされるそう。この方とは、この後、何度も隠岐島内で出会うことになる。移動手段とルートが限られているし。

アカハゲ山にて

上ってきた道

アカハゲ山から北向きにルートをとる。

隠岐の海が正面に広がる。

海に向かってダウンヒル

しばらく快調に走っていると、牛が実効支配しているエリアに突入した。

「うしさんうしさん、あやしいものではありません。とおしてください」と言って通してもらった。

牛が小径を実効支配

サイクルツーリングとして垂涎の道が続き、「古海(うるみ)」という集落に出た。

赤瓦のしっかりした家屋。”蘇民将来”の神事が伝承されている。北前船の風待ち港として栄えた時代もあったとのこと。

赤瓦のしっかりした家屋。”蘇民将来”の神事が伝承されている。北前船の風待ち港として栄えた時代もあったとのこと。

知夫村古海

古海のバス停移動図書館

古海付近

来居港に戻り、内航フェリーで西ノ島の別府へ。

内航フェリー乗り場

フェリーどうぜん

来居港の正面には、かつては醸造元であった土産物屋さんがあった。

安藤本店

別府にある「みつけ島荘」に宿泊。

女将は”日本縦断こころ旅”の田中美佐子の小中学校同級生だとご本人から聞いた。

宿の廊下に、”女優と女将”のテニス姿の写真が貼ってあった。

連泊した「みつけ島荘」

Day2:5/27晴れ:みつけ島荘7:55~黒木御所址~9:00宇賀~黒木御所址碧風館~9:55別府・西ノ島ふるさと館(見学)10:10~11:10焼火神社遊歩道入り口[徒歩11:25焼火神社]11:57~12:41船引運河~13:40摩天崖~14:08国賀海岸展望台~14:30浦郷港・国賀海岸定期観光船乗り場15:00=(定期観光船)=16:30後郷港~16:58みつけ島荘(泊)走行:51km

5/27ログ

宿を出て黒木御所址へ。資料館の開館が9時なので、それまでの間、島の東端の宇賀(うか)まで走ることにした。

途中にある「倉の谷」港

倉の谷から宇賀へのバイパス道路の切通ピークに神社入り口があった。

辿ってみると、比奈麻治比売命神社(ひなまじひめみことじんじゃ)。

古くは8世紀、遣渤海使船の帰路、夜闇の海原で迷った際、この神社の霊験で無事浜に着いたといういわれのある、式内社。

それにしても、古い神社がさりげなく存在している、隠岐島。

比奈麻治比売命神社(ひなまじひめみことじんじゃ)

島の東端、「宇賀」

宇賀

宇賀

宇賀付近

黒木御所址へ戻る。1332年から1年余り、後醍醐天皇の行在所であった。

隠岐島民と伯耆国の名和長年らの助けで隠岐から脱出して建武の新政を開始。

そういえば、以前、会社に名和長年の子孫を名乗る後輩がいたことを思い出した。

そういえば、以前、会社に名和長年の子孫を名乗る後輩がいたことを思い出した。

黒木御所址入り口

黒木御所址へ

黒木神社

黒木御所址 行啓記念柱もあった

碧風館:後醍醐天皇関連の資料館

碧風館の展示:「後醍醐天皇の道」

後醍醐天皇の配流と脱出ルートには、身近な地名が複数登場。隠岐島から伯耆国御来屋の上陸地点にある御腰掛岩には、以前のサイクルツーリングで立ち寄った。

近くにある、後醍醐天皇に付き従った三位局館跡

別府では「西ノ島ふるさと館」[山本幡男資料室]も見学して、次の目的地、焼火(たくひ)神社へ。

途中、大山地区で、辺見じゅん『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』文芸春秋1989ーーシベリア抑留のノンフィクション、後にテレビドラマ(1993)、映画化(2022年)ーーの山本幡男生家跡碑に出会った。

山本幡男生家跡

焼火神社の入り口に自転車を止め。徒歩15分ほどで社殿。

焼火(たくひ)神社

焼火神社より 向かいには知夫里島

焼火神社からのダウンヒル。山々の緑の勢いがすさまじい。

隠岐の山の緑

美田(みた)港沿いに走り、西ノ島の真ん中を貫通する「船引運河」を目指す。

美田港 後方に西ノ島大橋

隠岐の民家

船引運河。大正4年(1915年)開通。延長340m、幅5.5m。

昭和39年(1964年)拡幅。延長340m、幅12m。

昭和39年(1964年)拡幅。延長340m、幅12m。

船引運河

小さな坂を上がったところに、由良比女(ゆらひめ)神社。すぐ横に「イカ寄せの浜」があり、かつてはイカが驚くほど寄ってきたという。

由良比女神社

本殿にイカの彫刻があった

イカ寄せ浜

由良比女神社前から新国賀トンネルを抜け、摩天崖(まてんがい)への登りにかかる。

比高にして180mほどのヒルクライムで、馬が放牧されている眺望の良いエリアに達する。

摩天崖への途中。知夫里島、アカハゲ山を望む。

傾斜が緩んだところ

摩天崖、道路の終点

摩天崖に到着。フランス人の観光客が多数佇んでいた。

遊歩道で下まで歩けるようになっている。団体さんの場合は、バスが下に回送されて待っているみたい。

摩天崖

私は自転車なので、同じ道を戻り、摩天崖から遊歩道で繋がっている「国賀」バス停へ。

バスの本数が4本もあるので、公共交通での観光が十分可能。バスを待つ時間は、海を眺めて贅沢なものとなるだろう。

国賀バス停

国賀バス停を出て、国賀海岸の定期観光船乗り場へ。15時~16:30の便に予約していた。

摩天崖を上から眺めた後、今度は海上から。

隠岐国賀海岸定期観光船乗り場

定期観光船が本気を出すと、とてもスピードが速いのにびっくりした。

定期観光船より:摩天崖

通天橋

洞窟にも入る

明暗(あけくれ)の岩屋

明暗(あけくれ)の岩屋

岩ガキは天然物しかないと思っていた。

それにしては最近はいろんなところで流通しているので不思議に思っていたところ、なんと1992年に隠岐・西ノ島で養殖に成功し、そのノウハウを惜しみなく他産地にも開示したからだと知った。

隠岐 西ノ島の岩ガキ養殖

往路は焼火神社を経由するため山間の道を走ったが、復路は最短ルートを使ったので30分程で宿に着いた。

正面に「見付島」

後醍醐天皇の黒木御所を鎌倉幕府が見張った島。

後醍醐天皇の黒木御所を鎌倉幕府が見張った島。

蒲生田岬から伊座利、室戸岬から後免 ― 2025/04/15

室戸岬から後免へ、田野の旧道

愛媛県が音頭をとっている「四国一周サイクリング」にエントリーしているのだが、前回天候不順のため室戸岬から高知へは走らずに、輪行して帰宅してしまったので、そのリベンジ。

スタートは室戸岬にしたかったが、ショートカットルートはなく、やはり徳島から海岸線を下る。

今回は四国最東端に位置する蒲生田岬で泊。リアス式海岸沿いに、陸上交通的には「隔絶集落」ともいわれる「伊座利」に立ち寄り、室戸岬。旧道を選んで吉良川や奈半利、田野の街並みを走り、後免から輪行で帰宅した。

◎走行日:2024年10月10日(木)~12日(土)

◎使用自転車:グランボアER700Cランドナー

◎峠:伊座利峠234m、山座峠94m、寒葉坂100m

◎宿泊:蒲生田岬 民宿「あたらしや」、室戸岬 「岬観光ホテル」

◎行程:10/10 晴れ: 京都7:41=(のぞみ273)=8:41岡山9:05=9:58高松10:10=(うずしお9)=11:16徳島11:30=12:39新野13:35~16:00蒲生田岬~16:30あたらしや(泊)走行:25km

10/11 晴れ:あたらしや8:10~9:30伊座利峠~9:50伊座利10:05~10:37阿部~11:22由岐~12:15山座峠~12:35日和佐~13:11寒葉坂~14:21海部駅~15:04野根大橋~15:40佐喜浜~16:32岬観光ホテル(泊)走行:133km

10/12 晴れ:岬観光ホテル7:50~室戸岬8:00~9:25吉良川~10:30奈半利~10:45田野~12:30安芸の野良時計~14:20赤岡~15:00JR後免駅16:21=(南風22)=18:47岡山19:20=(のぞみ56)=20:19京都 走行:84km

◆10月10日(木) 自宅=JR牟岐線新野駅(輪行)~蒲生田岬

新幹線で輪行する際、「特大荷物スペース」を予約するのが習慣になっているので、岡山から高松のマリンライナーと高松から徳島の特急「うずしお」ともわざわざ指定席で一番後ろの席を予約した。

しかし、マリンライナーはガラ空きで、指定席の必要は全くなかったし、「うずしお」に至っては、一両の前半分が指定席、後ろ半分が自由席という造りになっていて、指定席の一番後ろの席は連続する普通の席で輪行袋を置くためのスペースはなく、全く意味が無かった。で、自由席の一番後ろに座った。

無駄な指定席料金を払って、ずいぶんと勿体ないことをしてしまった。

特急「うずしお」の社内

輪行袋の収まり具合

JR牟岐線「新野」駅に到着

今回の荷物。輪行袋は「オオマエジムショ」オリジナル フォーク抜き用

輪行袋を開けた姿

新野駅で組み立て、のんびりスタート。椿坂隧道へ。

椿坂隧道

隧道開通記念碑には「椿町は”陸の孤島”といわれ椿坂が交通の大きな障害になっておりトンネルの開通は全町民多年の宿願」とあり、昭和42年(1967年)に開通。

椿坂隧道開通記念碑

蒲生田岬を目指す

対岸は椿泊漁港

蒲生田岬は四国最東端ということで、対岸は和歌山。

なので、最果感というのとは違うが、まあ、岬巡りという感はある。

樹木が斜めになっていて、厳しい風が吹く日も多いのだろう。

蒲生田岬

蒲生田岬灯台

蒲生田岬

蒲生田岬にある民宿「あたらしや」に宿泊。「あたらしや」というのは地元の屋号であって、なにも最近引っ越してきた家ではない。

民宿 あたらしや

近くの温泉を紹介されて、行ってみた。高台にあって眺めがよい。

かもだ岬温泉

宿では、せっかくなのでお勧めの伊勢エビをオプションで付けてもらった。

同宿の方が、JR西日本バスの運転手さんで、京都市バスに出向されているとのこと。ウチの近くの市バス路線も運転されていて、諸々、話がはずんだ。仕事でバス、休日には自分のクルマでツーリングされており、本当に運転がお好きなのだろう。コロナ以来、久々の宿泊先での会話。

伊勢エビ

伊勢エビが、数分後にはこんな姿に

◆10月11日(金) 蒲生田岬~室戸岬

基本、海沿いに室戸岬へ。

宿の部屋

蒲生田岬の民家

阿南市立椿小学校のところから、伊座利峠へ。勾配も適当で、良い峠であった。

伊座利峠

伊座利峠から伊座利集落を望む

伊座利

伊座利港

伊座利

伊座利の集落を出てからは山間を走るが、時々海が見える。

美波町の海

伊座利を出発して40分ほど走って、ようやく隣の集落「美波町阿部」を通過。

美波町阿部

由岐を通過

由岐

牟岐線の踏み切りを渡って「田ノ井浜」の堤防に座ってパン昼食

田ノ井浜

白浜の遍路道わかれ

オランダからの歩き遍路さん

山座峠

山座峠を越えて、ようやく日和佐に到着。高校2年の夏、日和佐ユースホステルに泊まった思い出深い町だが、思っていたよりも時間がかかり、12時半を過ぎていたため、そのまま通過。

海亀が産卵に来る日和佐の浜

ひたすら走り、東洋町の野根橋。ここからは左手に太平洋を眺めながら走ると室戸岬に着く。

野根橋

岬に向かってひたすら走る

室戸岬に到着

岬観光ホテル。去年も泊まった。

◆10月12日(土):室戸岬~吉良川~安芸~後免

日の出、部屋からの眺め

太平洋から昇った朝日

室戸岬を出発。室戸岬港(津呂港)に紀貫之の碑があった。任期が終わって京都に帰る際、天気が悪くて数日間船で滞留した場所。

紀貫之の船泊まり碑

津呂港

国道に沿って旧道が残っている。とても走りやすい。

旧道沿いのお好み焼き屋さん

昭和9年9月21日の室戸台風 風水害の碑

四国八十八所の25番霊場津照寺だが、通過。

津照寺

各所に津波の避難施設があった。

津波避難施設

備長炭で栄えた「吉良川」。重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。祭りの準備をされていた。

吉良川にて

吉良川の民家

奈半利、田野、安芸と旧道を走りながら伝統的建築物を眺める。

奈半利の濱田家住宅

田野の旧岡家住宅

田野の旧道にて

安芸市土居

安芸の野良時計。国の有形登録有形文化財。

国道を避けて自転車専用道を走る。太平洋の展望台があったので寄ってみた。

太平洋の展望台

展望台より。室戸岬が正面に。あそこから走ってきたのか。

いかにも鉄道跡のサイクリングロード

手結山付近

後免駅から輪行で帰宅することにして、赤岡から北西方向に高知平野を走った。

JR後免駅

後免は、やなせたかしが育った町。2025年のNHK朝ドラに登場することからかホームには碑ができていた。後免から輪行で帰宅。

やなせたかしの碑

切符

(おしまい)

立石岬[灯台カード]と原発だらけの敦賀半島ワンデイツーリング ― 2025/02/26

「灯台カード」というのがあります。海上保安庁の発行で、該当する灯台の敷地内にあるQRコードを読み込むと取得できます。灯台の立地特性を考えた素晴らしい仕組みです。

写真:灯台カードの例 (縮小して掲載)

自転車ツーリングの楽しみに付加しようと思い、該当灯台のある福井県敦賀市立石岬に行くことにしました。

敦賀市にクルマをデポ。敦賀半島の東岸を北上します。

途中、けっこうな数の民宿や旅館があります。釣り客や原発の点検保守作業員の需要を見込んでいるのでしょう。

途中、けっこうな数の民宿や旅館があります。釣り客や原発の点検保守作業員の需要を見込んでいるのでしょう。

原発のある岬の先端に向かって道路が整備されていますが、「沓」という集落の細い道に入ってみました。鳥居は大正時代に建てられています。当時は勢いがあったのでしょう。

写真:「沓」集落の八幡神社

写真:鳥居は大正14年の建立

写真:沓集落のドンツキから望む敦賀湾

写真:グランボア650Bランドナーoyakata10号

改良された道路のトンネルは避けて、海沿いの小さな峠を越えて、「手浦(たのうら」を通過、「色浜」へ。奥の細道で芭蕉も来訪しており、歌碑がありました。

「寂しさや須磨にかちたる浜の秋」

写真:色浜

写真:端正な造作の常夜灯籠

写真:常夜灯籠は元禄12年(1699年)建立

写真:芭蕉句碑

色浜の次ぎにあらわれるのが、「浦底」集落。家並みから少し階段を上ったところに神社がありました。

写真:浦底にある劍神社

写真:劍神社

写真:神社の建物にある古い絵馬

しばらく走ると、日本原電の敦賀原発。1号炉は1970年の大阪万博開会式に初送電しましたが2011年の東日本大震災を経て2015年に廃炉。2号炉は直下に活断層があるとの評価報告書が正式に出され、規制委員会から原発の安全対策に適合しない決定が下されましたが、日本原電は抵抗しています。その奥にある「ふげん」も廃炉になっており、2040年に廃炉完成予定とのこと。

それにしても「ふげん」とか「もんじゅ」とか仏様の名前を原発に使うのは、不遜にも程があると思います。

それにしても「ふげん」とか「もんじゅ」とか仏様の名前を原発に使うのは、不遜にも程があると思います。

写真:日本原電敦賀の入り口

原発の入り口を通りすぎ、トンネルを抜けると立石集落が、山と海に挟まれて細長く存在していました。古くから敦賀湾外に出漁する釣浦として存在。

写真:立石のバス停

写真:立石集落

車道を行き止まりまで走って自転車をデポ。徒歩で山道を上がると、今回の目的の立石岬灯台がありました。明治14年(1881年)7月の点灯。

写真:立石岬灯台

敦賀方面へ引き返し、今度は敦賀半島の西岸に向かいます。半島を貫く長大なトンネル(敦賀半島トンネル=全長3.8km)を通ります。トンネル走行は好きではないのですが、旧道は存在しないので仕方ありません。もっとも、クルマは全く走ってなくて問題ありませんでした。

トンネルの中には、なんとランニングの人がいました。トンネルを出たところにも。

旅ランにしては荷物がないし、どこからどこへ走っている人なのだろうと思って声をかけたところ、どうも「もんじゅ」関係で働いている人のようでした。確かに、トンネルの中は夏は涼しく冬は暖かく、クルマも稀にしか走ってないので排ガス臭くもなく、よい練習場所になるのでしょう。

ちょうど昼休みの時間でしたし、散歩している人とかも。僻地にある開放感のない職場では、こうして外気に触れて身体を動かさないと精神的にしんどいのかもしれません。どんな仕事なのかわかりませんが、廃炉が決定している原発で、ゴールがいつになるのかもわからない、世間からもリスペクトされ難い組織で働くことの大変さを想像しました。もしかしたら大学で原子力などを専攻した人にとっては、専門が生かせて労働条件も良い職場なのかもしれませんが。

写真:敦賀半島トンネル

トンネルを抜けると「白木」浦。「白木」は「新羅」から来ているのではないかという説もあり、古くから漁業で勢力をもった浦。半島の先端の集落というのは、現代の感覚では一番奥の僻地だと思われがちですが、海上交通がメインの時代にはそうではありません。そもそも今のような道路はなく、陸上には杣道しかなかったのですから。

写真:白木の「白城神社」

写真:文政13年(1830年)建立

写真:白城神社

写真:白城神社の建物

写真:白木の集落

神社のすぐ横の海岸にでると、高速増殖原型炉「もんじゅ」が正面にありました。想像していたよりもこぢんまりとしてます。事故を起こせば日本のかなりの部分が壊滅的になる存在なのに、外形的には小さく静かなのが、なんとも不思議に感じられました。

写真:高速増殖原型炉もんじゅ

写真:白木にある「海蔵寺」

白木から丹生へはトンネルを避けて旧道の白木峠へ。途中、「もんじゅ」への分岐があるのですが、一般公道上からカメラを向けただけで、警備員がワーワー叫びながら走ってきて、とても感じが悪かったです。建物に肖像権はないし、納税者への態度として不快。よっぽど暇にしていて、存在感を示したかったのでしょうか。

写真:もんじゅ への分岐

白木峠には放射線観測施設と朽ちた案内図がありました。

写真:白木峠の放射線測定施設

写真:白木峠にて

峠を下ると、そこは「丹生」。ここには関西電力の美浜原発があります。1号機と2号機は廃炉作業中。3号機は過去に運転中の死亡事故を起こすなどトラブル続きでしたが2022年に再稼働したものの、2024年に冷却水漏れが発生し、現在停止中。

写真:丹生集落と美浜原発

写真:釣り人と美浜原発

写真:丹生にて

写真:美浜原発遠望

原発というのは稼働していても煙や騒音も出さず、外形的には静かにチンと収まっています。風力発電の風車は、私の場合生理的に苦手で低周波騒音なのかどうか判りませんが、近づくと気分が悪くなります。太陽光発電パネルも景観面のみならず、多くの問題が指摘されています(事業者の責が大)。自然エネルギーが手放しで称賛される状況ではないのですが、かといって原発の潜在的リスク、日本国を壊滅させるパワーをもった甚大な危険性を捨象できません。建設やその後の運営にまつわる原発マネーの不明朗さや地域社会の分断等の問題もあります。

電気エネルギーの恩恵を受けている一人として、悩ましいところです。

「竹浪」から今度は馬背峠(まじょうとうげ)トンネル(=1.4km)を通って東海岸へ。

写真:竹浪の集落。

写真:馬背峠トンネル

トンネルを抜けて、しばらく走ると、敦賀の気比の松原。三保の松原(静岡県)・虹の松原(佐賀県)と並ぶ日本三大松原の一つ。

写真:気比の松原

デポしていたクルマに自転車を載せ、舞鶴のお風呂屋さんへと向かいました。

国道27号線には路肩が狭くて大型車の通行が多い箇所があり、自転車では走りたくないので、こういう機会にクルマで舞鶴へ。

西舞鶴の吉原地区で、昭和を感じさせる街並みの中に、渋いお風呂屋さんがあります。京都府公衆浴場組合のキャンペーンに参加するため、立ち寄りました。

創業は1920年(大正9)年、100年以上続く漁師町のお風呂屋さん。国の有形登録文化財です。 おしまい。

写真:舞鶴市(西舞鶴)吉原

写真:舞鶴市吉原

写真:吉原にある「日の出湯」

今回の走行ログ(クリックして拡大)

◎走行日:2024年10月31日

◎使用自転車:グランボア650Bランドナーoyakata10号

◎走行距離:50km

◎行程:敦賀市気比の松原8:50~9:50色浜~11:00立石岬灯台~12:30白木~13:05丹生~14:00馬背トンネル~14:15気比の松原=16:50西舞鶴吉原

2024北海道ツーリング11:羽幌=~利尻島鴛泊・利尻山登山=羽幌 ― 2025/01/09

◆Day18:7月1日(月)曇りのち雨のち晴れ 羽幌=稚内=(フェリー)=利尻島鴛泊~キャンプ場「ゆ~に」(泊)

自転車走行:6km 、自動車走行:135km

羽幌8:01=8:43遠別=9:01手塩=10:09稚内市営北駐車場(デポ)、稚内港=(ハートランドフェリー)=12:55鴛泊(雨宿り)~14:00利尻島ファミリーキャンプ場「ゆーに」(泊)

宿を出て稚内へとノンストップで行く。フェリー乗り場からは若干離れているが無料駐車場にクルマをデポし、フェリーで利尻島鴛泊(おしどまり)へ。キャンプ場でテント泊。

テントは10年以上前に購入した「ICI石井スポーツ ゴアライト」1人用。事前に点検したが劣化は確認できず、快適に使えた。

写真:稚内港から利尻島へ、フェリーアマポーラ宗谷

写真:利尻島 「ゆーに」テント場

◆Day19:7月2日(火)晴れ 利尻岳登山

自転車走行:5km、自動車走行:0

テン場4:56~(自転車)~登山口5:23~6:24第1見晴台~7:02第2見晴台~7:17長官山~7:34山小屋~8:33利尻山頂8:53~9:52長官山~10:47第1見晴台~11:44登山口・昼食12:28~(自転車)~12:34テン場(泊)

快晴無風で絶好の登山日和だった。前日は強風で飛行機が欠航したため、混雑もなく快適に登れた。

テン場から登山口は自転車。利尻山登山:登り3時間10分、山頂20分、下り2時間50分、合計6時間20分

写真:利尻山頂

*この両日について詳しくは、<利尻岳(利尻山)登山>へ。

◆Day20:7月3日(水)晴れ 利尻島一周サイクリング=(フェリー)=稚内=羽幌

自転車走行:63km、自動車走行:140km

テン場5:18~利尻島一周~9:27テン場 鴛泊港12:05=(ハートランドフェリー)=13:45稚内港、稚内北駐車場14:05=14:14ノシャップ岬14:29=16:44羽幌「吉里吉里」(泊)

お昼のフェリーまでの間に、利尻島一周サイクリングと鴛泊港ペシ岬灯台へ。

写真:利尻島のサイクリングロード

*利尻島一周について詳しくは、 <利尻島一周サイクリング>にてアップ済み

鴛泊港のターミナル食堂は団体予約のため一般客はお断りだったので、向かいにある食堂へ。店内に貼り出されたメニューには「ウニ丼 1万円」とあった。円安もあってインバウンド客にはそれでも人気なのかもしれない。「海藻ラーメン」1400円を注文。美味しかった。

写真:海藻ラーメン

フェリーで渡って稚内からは、ノシャップ岬の南極越冬隊資料展示を見学。

写真:ノシャップ岬灯台

写真:南極越冬隊資料展示コーナー

ノシャップ岬から抜海のあたりは、強風が吹きすさび、クルマで走っても裏寂しい荒涼とした土地。そんな風景に会いたくて北海道に来たのだろうか?

写真:ノシャップ岬から日本海沿いに下る

羽幌の吉里吉里に戻って、くつろいだ。

写真:羽幌の温泉。吉里吉里からはこの温泉に毎回通った。

*2024北海道ツーリング1:京都=黒埼=青森=木古内=銀婚湯

*2024北海道ツーリング2:銀婚湯=木古内~松前~江差

*2024北海道ツーリング3:江差~貝取澗~木古内

*2024北海道ツーリング4:木古内=小樽=名寄

*2024北海道ツーリング8:天塩川温泉=五味温泉おしまい

2024北海道ツーリング10:浜頓別=羽幌 ― 2025/01/08

◆Day17:6月30日(日)晴れ 浜頓別=下川町「モレーナ」=朱鞠内「森salon」=羽幌

自転車走行:0km、自動車走行:294km

浜頓別ポタリング9:40=10:52丹波屋跡=12:16下川町「モレーナ」12:48=13:47朱鞠内「森salon」14:17=15:30三渓神社(熊害慰霊碑)=三毛別熊事件跡15:55=16:32羽幌

宿での朝食時、庭にエゾリスが来ているというので、観察。

写真:エゾリス

浜頓別、高校生の頃からなぜかこの町を見てみたいと思っていた。高校の授業で使っていた帝国書院の地図帳を眺めていて。

オホーツクに面する北の町。

宿のすぐ裏手がクッチャロ湖。湖は濁っていた。

写真:クッチャロ湖

浜頓別の市街。

写真:浜頓別

浜頓別には公衆浴場があった。

写真:浜頓別の公衆浴場

浜頓別市街起点のサイクリングロードがあったので走ってみたが、すぐに通行止めになった。

写真:北オホーツクサイクリングロード

浜頓別から道道275号線で下頓別、中頓別、上頓別を通過し、小頓別の「丹波屋旅館」跡。古くは駅逓として重要な役割を担った。国登録有形文化財。初代は丹波の人だったのだろうか。

写真:丹波屋旅館(跡)

北海道の地名というのはアイヌ語起源か、開拓者の出身地由来か、「共和」とか「親和」のような開拓地らしいものが多い。地名は違っても、同じような生業ならば家屋も同じようで同じような景観が広がっている。

緩やかなのであまり意識することなく(特に自動車であるし)、天北峠を越えて音威子府村へ。数日前に走った道を再度走って(懐かしく感じる)、再び名寄を通過し、上川町の「モレーナ」というレストランへ。

なぜ、そこを目指したかというと、「吉里吉里」「五味温泉」「トシカの家」にも『昭和放浪記』『平成放浪記』『日本放浪記』の3冊シリーズ本が置いてあり、なかなか面白い内容なので、購入しようと思ったが、amazonでは扱っていない。

筆者である栗岩英彦氏は放浪終了後、上川町でレストラン「モレーナ」を開業されているので、そこへ行って直接本を購入しようと思った次第。

写真:レストラン「モレーナ」

カレーは大層美味しかった。栗岩さんの話を聞きたかったが、自動車で乗りつけているのが恥ずかしくて、遠慮した。自転車で来ていれば、いろいろ話せたと思うのだが。

3冊のシリーズ本をサイン入りで購入。

「モレーナ」の畑は無農薬、不耕起栽培。

「モレーナ」を出発して、今度は先日訪問した朱鞠内の「森salon」を目指した。

「森salon」でコーヒーとケーキ。家から近ければ都度立ち寄りたいが、朱鞠内とあっては叶わない。

写真:朱鞠内の「森salon」

朱鞠内からは先日自転車で越えた霧立峠を自動車であっけなく越え、苫前。

自転車では時間的に行けなかった、「三毛別(さんけべつ)羆事件」復元地へ。

自転車では時間的に行けなかった、「三毛別(さんけべつ)羆事件」復元地へ。

吉村昭『羆嵐』でも有名なこの事件は大正4年(1915年)、北海道苫前郡苫前村三毛別六線沢 (現在の苫前町三渓)で冬眠できなかった羆が開拓部落の7人を食い殺し3人に重傷を負わせた事件。通信手段も交通手段も乏しい当時、2日に渡って惨劇が繰り広げられ、軍隊も出動したが老猟師によって撃ち落とされた。

写真:事件現場の手前の集落にある三渓神社(さんけいじんじゃ)

神社には事件の慰霊碑があり、体験者による壮絶な一文が刻まれている。

写真:熊害慰霊碑

現場の三毛別六線沢部落跡は更に奥にある。かつては小学校の分教場もあったという開拓部落は森に還っている。

写真:三毛別羆事件の碑

写真:説明板

復元された開拓農家の建物。ヒグマの一撃にはひとたまりも無い。

写真:三毛別羆事件復元農家

写真:農家の内部

この建物は小屋や納屋ではなく、居住の母屋。開拓生活の最初の住居は三毛別に限らず、どうもこのようなものが少なくなかったようだ。冬は雪が吹き込み、ワラ束に包まって寝る、など。さすがにこのような家を知る方は存命しないだろうが、昭和の時代には記憶に残っていたのだろう。

現場を跡にし、苫前から羽幌の「吉里吉里」へ。

大きなサイドカー付きのオートバイが留まっていた。

大きなサイドカー付きのオートバイが留まっていた。

写真:とほ宿「吉里吉里」にて

*2024北海道ツーリング1:京都=黒埼=青森=木古内=銀婚湯

*2024北海道ツーリング2:銀婚湯=木古内~松前~江差

*2024北海道ツーリング3:江差~貝取澗~木古内

*2024北海道ツーリング4:木古内=小樽=名寄

*2024北海道ツーリング8:天塩川温泉=五味温泉

最近のコメント